La difesa di Massimo Bossetti, dietro le sbarre per aver ucciso Yara Gambirasio, ha ottenuto l’autorizzazione per procedere alla ricognizione del corpo del reato. Tradotto, in Corte d’Assise il prossimo 20 novembre gli sarà consentito di visionare ciò che è rimasto della tredicenne di Brembate, compresi i leggings e gli slip dove è stato isolato il suo profilo genetico e i cinquantaquattro campioni di Dna. Tutto fumo negli occhi. Non ci sarà nessuna nuova analisi. Chi lavora nel mondo giudiziario sa benissimo che ricognizione dei reperti significa solamente osservare, neppure fotografare. Lo dice il codice di procedura penale. Ricognizione significa riconoscere. Dunque, vi sembra possibile da una simile attività ottenere una revisione del processo? Per gli accaniti sostenitori dell’innocenza del muratore probabilmente sì. Ma la prassi giudiziaria, e anche quella del buon senso, si muove su altri binari. In soldoni, per sperare che Massimo Bossetti esca dal carcere occorre un miracolo che, tradotto in termini procedimentali, consisterebbe nel rintracciare nuove prove che dimostrino che non è lui ad aver ucciso Yara. E certamente quelle nuove prove non potranno mia derivare dall’analisi di quei reperti, che sono gli stessi serviti ad inchiodarlo. Perché è proprio su di essi che è stato isolato un profilo genetico ricondotto dopo migliaia e migliaia di campionamenti proprio all’ex muratore di Mapello. Che cosa accadrà il 20 novembre? Precisamente niente di nuovo. Questo accade perché incredibilmente (e in maniera sconsiderata) si continuano a mettere in discussione i dati scientifici. Come se la scienza fosse qualcosa di opinabile. Dire che Bossetti non ha ucciso Yara è come negare che due più due fa quattro. Lo capirebbe anche un bambino della scuola elementare. Ricapitolando. Sugli slip di Yara è stato repertato un Dna, che ha rappresentato la firma dell’assassino. La traccia era mista contenendo materiale biologico sia della vittima che del suo carnefice ed era stata rinvenuta in prossimità delle zone erogene confermando il rilascio nel momento dell’omicidio. La difesa di Bossetti ha sempre cercato di metterlo in discussione, sostenendo che il Dna poteva essere artificioso e che la mancanza della componente mitocondriale rendesse di fatto la prova inutilizzabile. Una difesa per nulla sostenibile. Il profilo di Bossetti è entrato infatti in laboratorio come “Ignoto1”, perché non schedato e pertanto sconosciuto. Quanto al Dna mitocondriale, il risultato è irrilevante. Ciò perché per identificare un soggetto la genetica forense prende in considerazione solamente il Dna nucleare, che è l’unico identificativo di ciascuna persona poiché contiene per il cinquanta per cento i geni di entrambi i genitori. Mentre il mitocondriale indica solamente la discendenza matrilineare. Dunque, non può certo dirsi identificativo di un soggetto. Aggiungiamo poi che Massimo Bossetti non è figlio del marito di Ester Arzuffi, sua madre appunto. È infatti nato da una relazione extraconiugale con l’autista Massimo Guerinoni. Non si tratta solo di una prova scientifica, ma anche contro scientifica. Nel corso del processo tutti i componenti della famiglia Bossetti si sono sottoposti al test genetico. E tutti e tre i figli di Ester Arzuffi sono risultati avere un padre diverso da quello avuto fino a quel momento. Un’evidenza che Ester ha negato fino alla morte, parlando anche lei di un’artificiosa coincidenza. Ma il Dna, come l’impronta digitale, coincide o non coincide. Non sussiste margine di discussione. È una prova inattaccabile. Chiaramente non c'è soltanto questo. Il telefono del muratore ha agganciato come ultima cella quella di via Natta, proprio la cella dove si trova il centro sportivo di Brembate. Un'ora prima che Yara scomparisse. Da quel momento in poi il suo cellulare risulterà spento fino alle 07:34 il giorno seguente. Negli stessi frangenti un furgone Fiat Iveco Daily dello stesso colore di quello posseduto dal muratore è stato ripreso mentre passava ripetutamente davanti al centro sportivo. Se ancora non vi basta, per togliervi ogni dubbio, non potete non sapere che sul computer dell'uomo sono state ritrovate ricerche come: “ragazzine vergini rosse” o “ragazze rosse con poco pelo sulla vagina”. Ricerche che risalgono, secondo le perizie, al 2013 ed al 2014. Poco prima di essere arrestato, a testimonianza del fatto che l’uomo aveva degli impulsi sessuali precisi e decisamente incontenibili. Così come testimoniano anche le lettere scritte dal carcere alla detenuta Luigina Adami, che confermano tutte le sue predilezioni erotiche. Quanto al movente, è banale ed anche il più antico del mondo. “È sessuale.” Bossetti ha infierito sul corpo di Yara con un’arma da punta e taglio e lo ha fatto recidendo gli slip ed i leggings in prossimità del gluteo. Le ha slacciato il reggiseno e glielo ha lasciato sollevato sopra i seni. Ha scelto la sua preda per le sue caratteristiche fisiche: rossa di capelli, ginnasta e in età prepuberale. L’ha uccisa perché si è fermamente rifiutata di dare seguito ad una fantasia chissà da lui per quanto covata. Ormai era a Chignolo d’Isola, l’aveva rapita e non poteva più tornare indietro. Era a volto scoperto, frequentava un centro estetico di Brembate due volte a settimana e, dunque, sarebbe stato facilmente riconoscibile da chi, come Yara, lo aveva visto bene in volto. Iniziamo a chiamare le cose con il loro nome. Massimo Bossetti, che ci crediate oppure no, incarna le sembianze terrene del predatore sessuale. E lo fa non soltanto in relazione all’omicidio che ha commesso, peraltro uno dei più atroci degli ultimi vent’anni, ma anche allo stile di vita adottato nel quotidiano. Non certamente quello di un uomo tutto famiglia e cantiere. Ha ucciso piuttosto che perdere lo status. Per non perdere quella regolarità impostata come il suo sguardo e la sua posa nelle fotografie. Lo ha fatto per conservare l’ultimo baluardo della sua misera esistenza e conservare un briciolo di autostima. Allora chi è davvero l’assassino di Yara Gambirasio?

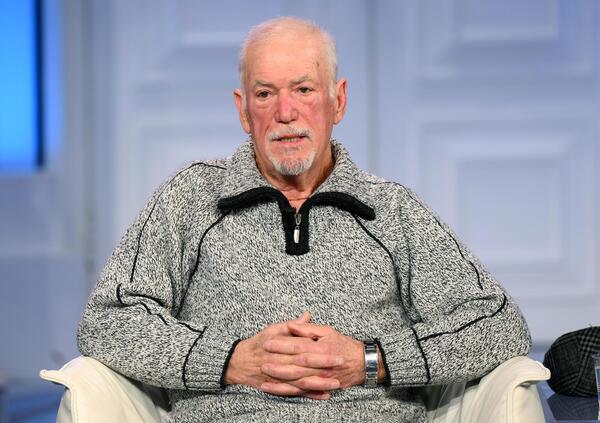

Massimo Bossetti è stato fin dal momento dell’arresto, un uomo distaccato, immobile, imperturbabile. Spavaldo e sicuro di sé. Niente è sembrato mai scalfirlo, neppure le spinte mediatiche. La detenzione, l’isolamento, fino al concreto rischio di perdere tutti gli affetti. Incarna perfettamente lo spirito di resilienza come strettamente inteso. Non si incrina mai. Ed è così che i suoi occhi azzurri, privi di espressione, si sono cimentati in uno sguardo sbarrato per tutta la durata del processo. Non sembra essere stato toccato neppure dalla narrazione puntigliosa delle accuse, che sono piombate su di lui con la voce del pubblico ministero Letizia Ruggieri. È apparso nella maggior parte delle volte stizzito, malinconico, per certi versi persino arrogante. Forse solamente confuso. Un uomo normale. Ma che cosa può essere normale in un simile fatto di sangue? In un attimo la morte si è incarnata nella banalità del male, assumendo le dimensioni di un piccolo paese del Nord Italia: poche anime, vite tranquille. Niente ombra di droghe, di un uso sconsiderato di alcol o di un lusso senza freni. Ci sono solo le menzogne, tramandate di generazione in generazione, l’inganno del silenzio e la perfezione effimera. L’ordinarietà è un talento che necessita di autocontrollo e disciplina. Non si nasce mostri, spesso lo si diventa incontrando la vittima. Mentre in aula si parlava di Yara, e purtroppo si continua a farlo, del suo corpo senza vita, dei suoi tredici anni interrotti, l’uso giornalistico del Dna, che avrebbe dovuto azzerare la credibilità di Bossetti, ne ha moltiplicato la platea a suo favore. Il caso Gambirasio ha messo a nudo un sistema che molti tendono ad ignorare. Un ordinamento in cui la narrazione giudiziaria e quella mediatica si intersecano fino a confondersi tra loro. Una compagine nella quale, alla verità processuale, fondata su dati oggettivi e ricostruzioni certe, si sovrappone quella mediatica, basata su suggestioni che moltiplicano gli scenari all’infinito. I frame di narrazione tossica finiscono con il sovrapporsi al sistema quantistico: ogni elemento influenza gli altri, ma i suoi effetti non possono essere previsti con certezza. Nei processi mediatici la ricerca della verità amplifica le emozioni a dismisura. Del resto, è sempre il cattivo che fa la storia. Non è retorica. È la vita. Questo certamente non cambia le carte in tavola in un processo chiuso da un granitico giudicato. Yara, unica struggente vittima, e Massimo Giuseppe Bossetti, ordinario padre di famiglia il cui sguardo sfingeo ha sollevato la disputa tra innocentisti e colpevolisti.