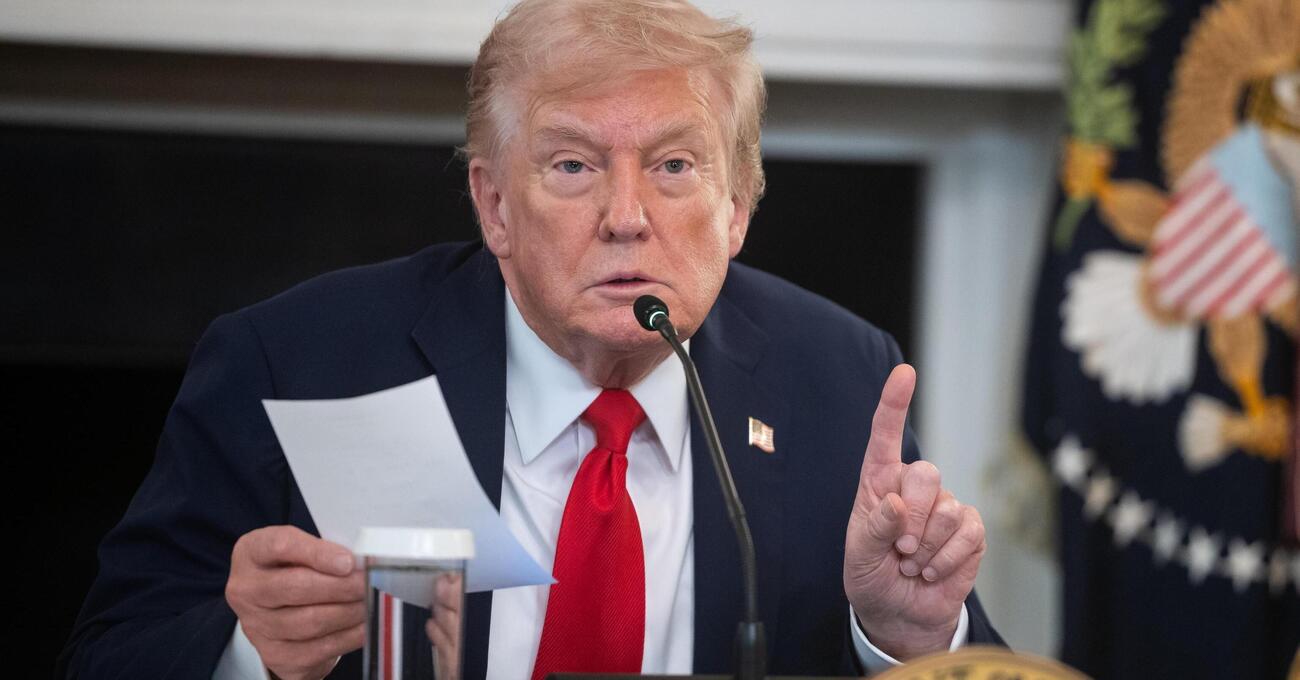

È quasi comico pensarlo, Donald Trump Nobel per la pace. La mente corre subito all’immagine del tycoon che posta sui social minacce all’alba, che costruisce muri e insulta capi di Stato come fossero comparse di un reality. Eppure, nel caos degli ultimi anni, il verosimile ha perso il monopolio sulla realtà, lasciando spazio al manifestarsi dell’assurdo. Ciononostante, quando si è iniziato a fare il nome di Trump tra i possibili vincitori del Nobel 2025 (d’altra parte è stato The Donald stesso ad autocandidarsi, sostenuto, tra gli altri, dall'alleato Benjamin Netanyahu, sul quale il presidente americano è uno dei pochissimi - se non l'unico - ad avere un qualche tipo di influenza concreta: lo ha anche "messo in riga" dopo il bombardamento su Doha), la reazione è stata il riso. Il mondo “che conta” ride sempre, prima di pentirsi. Ride con quello stesso ghigno di superiorità con cui nel 2016 rideva della candidatura alla Casa Bianca di quello spaccone, prima che l’America gli spalancasse i cancelli del potere.

E in questo caso è un riso che sa di rimozione. Perché a ben guardare, il Nobel per la pace a Trump non sarebbe più scandaloso di quello assegnato a Barack Obama nel 2009. Anzi, rispetto a quel premio, l’eventuale (improbabile, forse impossibile) incoronazione di Trump avrebbe almeno un fondamento empirico, una lista di accordi firmati, un paio di conflitti effettivamente disinnescati o congelati. Obama invece lo ricevette per ciò che non aveva ancora fatto, pochi mesi dopo essersi insediato alla Casa Bianca (e non senza imbarazzo e scazzo dietro le quinte da parte del suo staff, a quanto fu poi riferito). "Per i suoi straordinari sforzi nel rafforzare la diplomazia internazionale e la cooperazione tra i popoli", recitava la motivazione del Comitato di Oslo. La pace ridotta a intenzione, la speranza spacciata per risultato. E, oltre che per ciò che non aveva ancora (e mai avrebbe) fatto, lo ricevette soprattutto prima di fare tutto quello che avrebbe poi fatto e che con la pace non c'entrava alcunché: otto anni di guerra ininterrotta su vari fronti, tanto per cominciare.

Trump, con il suo ego cosmico e la sua retorica da talk show, almeno ha giocato partite concrete: la normalizzazione dei rapporti tra Israele e diversi Paesi arabi (gli accordi di Abramo), i tentativi, grotteschi ma reali, di dialogo con Kim Jong-un (nel precedente mandato). Ora, dopo la firma di un fragile ma storico cessate il fuoco israelo-palestinese – avvenuto su impulso congiunto di Washington e del Qatar, ma spinto dietro le quinte da una rete diplomatica creata proprio sotto la sua amministrazione – la sua candidatura torna a circolare.

Il Comitato Nobel non dovrebbe essere vincolato a criteri morali, ma a risultati tangibili. E se l’obiettivo del premio è ridurre il numero dei morti, non educare alla virtù, allora Trump – nel suo modo brutale – ha effettivamente ridotto la quantità di fuoco nel mondo. È poco? Sì. Ma Obama, in otto anni, non ci riuscì neanche per un giorno. E nessun altro leader attuale o del recente passato può dire di averlo fatto, anzi.

Nel frattempo, tra il 2009 e il 2017, gli Stati Uniti guidati dal premio Nobel per la pace hanno condotto attacchi in sette paesi diversi (oltre 26 mila bombe solo nel 2016, secondo i dati del Los Angeles Times e del Guardian, media non certo nemici, anzi tra i principali fautori, della narrazione progressista). La Casa Bianca del primo presidente nero della storia Usa fu la più letale dell’era moderna: “Obama non ha creato un mondo di pace, ma un mondo di guerre senza fine”, scriveva The Guardian nel 2021, nel bilancio postumo dell’interventismo liberal. La sua amministrazione, racconta il Los Angeles Times, è stata la prima nella storia americana ad avere otto anni consecutivi di guerra. Afghanistan, Iraq, Siria, Libia, Yemen, Somalia, Pakistan: sette paesi colpiti, droni come prolungamento meccanico della coscienza che si volta dall’altra parte. Obama ridusse le truppe sul campo ma moltiplicò i raid, contribuì a trasformare la guerra in videogame.

La “macchia sull’onore dell’America” Guantanamo, nonostante la promessa di chiusura facilmente misurabile e (in caso di effettiva volontà) attuabile, rimase aperta. La Libia, bombardata in nome dei diritti umani, divenne una polveriera migratoria tuttora attiva. In Afghanistan la guerra si trascinò fino a essere ereditata, come una maledizione, da Trump stesso. Eppure, ancora oggi, molti parlano di Obama con un pudore reverenziale, come se fosse un totem intoccabile. L’ipocrisia è il vero carburante della moralità occidentale.

Trump invece non finge di essere buono. E forse è proprio questo che lo rende, paradossalmente, più utile alla causa. Durante la sua presidenza, nonostante le minacce (o forse proprio per quelle), nessuna nuova guerra è iniziata sotto bandiera americana. Una pausa nella cronologia del sangue.

Oggi, dopo il fallimento diplomatico dell’Europa (non potendo fallire militarmente, non avendo neppure un esercito) e l’immobilismo dell’Onu, il cinismo sembra l’unico strumento di pace possibile.

Ma la questione vera non è Trump. È il premio stesso. Da tempo il Nobel per la pace non misura la pace, ma il racconto della pace. Premia le intenzioni, le emozioni, i simboli da copertina. Obama fu il volto di un’America redenta dal “trauma” Bush, e quel piccolo manipolo di norvegesi che ancora ci ostiniamo a ritenere rilevanti premiarono il colore della sua pelle, il suo stile, il suo sorriso, le sue promesse. "Yes, we can"? Well, you could, but you didn't.

Trump, invece, è l’incubo anche estetico del progressismo: volgare, viscerale, amorale. Eppure, nel suo modo spietato di fare geopolitica, ha spostato pedine che i diplomatici “buoni” non avevano mai nemmeno osato toccare.

Forse il mondo, oggi, ha più bisogno di uomini che producono effetti che di santi mediatici. Non è una giustificazione, è una constatazione antropologica: la pace è una questione di fatti, non di fotografie sui social, né di slogan, né di cortei, né di regate virtuosie, né di scioperi in paesi del tutto irrilevanti per le sorti di alcunché.

Certo, sarebbe spassoso sentire il Comitato Nobel leggere il nome di Donald J. Trump al cospetto del mondo benpensante. Sarebbe un colpo di teatro perfetto, una vertigine di ironia storica. Ma forse anche un gesto di verità: riconoscere che la pace non è un sacramento, ma una contrattazione sporca. E che la santità politica non esiste, solo l’efficacia temporanea del male minore.

Barack Obama, con la sua voce calda e il sorriso da Michael Jordan della diplomazia che però in due mandati non ha segnato praticamente un canestro, ci aveva fatto credere che la politica potesse ancora essere graziosa. Il suo grande nemico Donald Trump, con il suo sguardo da pescecane arancione, ci ricorda che è solo commercio. Ma almeno lui sa fare affari. Anche di pace.