Taiwan come l’Ucraina del Medioriente? In un certo senso sì, purtroppo. Anche se la Cina non è la Russia. Per avere le coordinate fondamentali e capire il caso dell’isola che rappresenta un nodo strategico per i due giganti rivali, la Repubblica Popolare Cinese e gli Stati Uniti, ci siamo rivolti a un esperto indipendente, allergico alle vulgate a senso unico che predominano nel dibattito italiano. Giacomo Gabellini, premio Voltaire 2021/2022, è autore di diversi libri di tema geopolitico, fra i cui un preveggente “Ucraina. Una guerra per procura” (Arianna, 2016). Lo abbiamo sentito mentre ultimava le bozze del prossimo, che riguarderà proprio Taiwan.

Anzitutto, un essenziale inquadramento storico, che contiene già l'interrogativo fondamentale: l'isola di Taiwan è da considerarsi parte della Cina oppure no?

Taiwan costituisce parte integrante del mondo cinese, a prescindere dai frutti avvelenati prodotti dalla cosiddetta “ambiguità strategica” statunitense adottata all’atto della svolta diplomatica del 1972, con il riconoscimento di Pechino come governo legittimo di “una sola Cina” a scapito di Taiwan. Già a partire dal XII secolo, in piena epoca Ming, l’isola cominciò ad essere investita da continue “ondate” migratorie composte per lo più da pescatori, cacciatori e commercianti in arrivo dal Fujian e appartenenti alle etnie degli hane e degli hakka, che nel corso del tempo misero radici alterando significativamente l’identità locale, espressa essenzialmente dalle popolazioni aborigene di origine austronesiana. Nel 1683, con la conquista definitiva dell’intera Cina continentale ad opera delle armate Qing, Taiwan fu trasformata in una prefettura della provincia di Fujian, e successivamente, nel 1887, in una provincia dotata di un proprio autogoverno. L’incorporazione di Taiwan diede avvio a un processo di assimilazione che influenzò profondamente usi, costumi, architettura e strutture sociali dell’isola, inglobandola tout court nell’universo culturale cinese.

Venne però conquistata dal Giappone, anche.

Sì, la successiva colonizzazione giapponese ha esercitato una forte influenza sulla traiettoria di sviluppo dell’isola, sotto il doppio profilo economico e culturale. Alla fine della Seconda Guerra Mondiale, il trattato di San Francisco stabilì soltanto la revoca della sovranità giapponese su Taiwan e le isole Penghu senza specificare altro. Un’ambiguità destinata a creare le condizioni per un conflitto futuro, perché si limitò a temperare strumentalmente l’intensità della guerra civile scoppiata nel 1927 tra Partito Comunista Cinese e Kuomintang senza risolvere la questione. Il conflitto, archiviato in via provvisoria, avrebbe potuto riaccendersi da un momento all’altro.

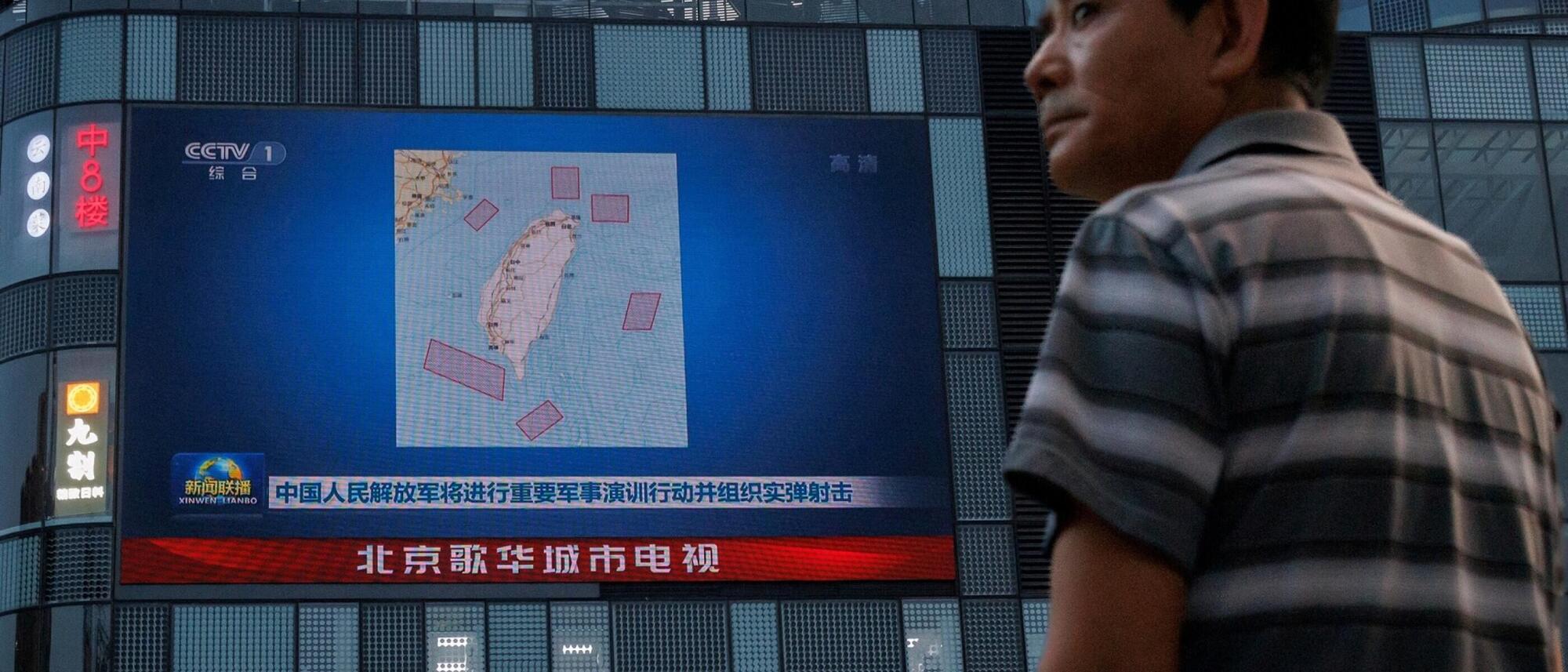

Perché gli Stati Uniti, tramite la visita della speaker della Camera, la democratica Nancy Pelosi, hanno scelto di lanciare un segnale proprio in questo momento?

Anzitutto, seminare discordia in seno all’apparato dirigenziale di Pechino alla vigilia del XX Congresso del Partito Comunista, in cui si consacrerà la riconferma di Xi Jinping per un terzo mandato che non trova precedenti nella storia della Repubblica Popolare Cinese. L’intento della Pelosi e degli “architetti” del suo viaggio a Taipei collocati all’interno degli apparati Usa è stato palesemente quello di minare la posizione di Xi con una provocazione che ne intaccasse la fama di statista risoluto e deciso in vista di quell’evento storico. Secondariamente, si tratta di esercitare pressioni sulla dirigenza della società taiwanese Tsmc, leader mondiale nel settore dei semiconduttori, affinché sciolga definitivamente le riserve in merito all’opportunità di portare a termine la costruzione di un impianto da 12 miliardi di dollari in Arizona e di realizzare altri stabilimenti in territorio Usa. L’altra motivazione fondamentale risponde a mio avviso ad esigenze di politica interna, consistenti nel restituire consenso a una amministrazione in profondissima crisi di popolarità e nel ricostruire la coesione sociale perduta.

Qual è la posta in gioco, a Taiwan e dintorni? In altre parole, perché faremmo bene a interessarcene?

Ad oggi, le imprese taiwanesi detengono qualcosa come il 70% delle fonderie di semiconduttori e il 50% degli impianti di assemblaggio-test-confezionamento dei microchip, oltre a coprire quasi il 20% della fase di progettazione. Obiettivo degli Usa è quello di portare sotto il proprio controllo diretto tutti gli anelli fondamentali di cui si compongono le catene produttive giudicate sensibili sotto il profilo della sicurezza nazionale, rispetto alla quale il comparto dei semiconduttori riveste un’importanza capitale.

La motivazione profonda è quindi economica?

La sopravvivenza della supremazia geopolitica statunitense risulta strettamente dipendente dalla capacità di Washington di mantenere il primato tecnologico, sempre più insidiato dalla Repubblica Popolare Cinese. Allo stesso tempo, la strumentalizzazione deliberata dell’affaire Taiwan, attuata attraverso un processo di crescente legittimazione del governo di Taipei (intensificazione delle visite bilaterali, incremento delle forniture di armi, consolidamento dell’appoggio politico e diplomatico, ecc.), risponde palesemente alla volontà deliberata degli Usa di toccare il nervo scoperto dell’integrità nazionale cinese. Un vero e proprio gioco al massacro, inteso a privare la leadership cinese del suo tradizionale equilibrio, così da indurla a compiere passi falsi che intacchino il benessere dei cinesi alienando fatalmente al Partito Comunista il favore della popolazione e riaccendendo i focolai secessionisti che covano in Tibet, in Xinjiang e a Hong Kong.

Gli Usa insomma giocherebbero alla destabilizzazione. Quali sono le similitudini e le differenze con il caso dell'Ucraina?

Sia l’Ucraina che Taiwan rappresentano linee di faglia pericolosissime. La prima costituisce parte integrante della sfera d’interesse di Mosca, una componente imprescindibile dell’identità culturale e religiosa russa e un fondamentale “cuscinetto” tra il vulnerabilissimo fianco occidentale della Federazione Russa e la Nato. La seconda è una “provincia ribelle” il cui mancato ricongiungimento istituzionale con la Cina continentale impedisce a Pechino di chiudere definitivamente i conti con il “secolo delle umiliazioni”, inaugurato con la prima Guerra dell’Oppio e contrassegnato dai “trattati ineguali”, dalla colonizzazione straniera e dalla disgregazione territoriale della nazione. Taiwan, però, pesa molto più dell’Ucraina sul piano economico.

Gli argomenti contro la Cina, sul piano ideologico, sono due: la difesa della democrazia e la tutela del principio universale dell'autodeterminazione dei popoli. Come li valuta?

Si tratta di argomenti completamente strumentali di cui, qui in Occidente, si esige sistematicamente l’osservanza a corrente alternata e a geometria variabile a seconda dell’identità dei beneficiari. Per cui il principio di autodeterminazione dei popoli si applica al Kosovo, al Sudan del Sud e a Taiwan, ma non alla Crimea né alla Repubblica Srpska di Bosnia-Erzegovina. Allo stesso modo, si stigmatizza la reazione politica e militare opposta dalla “non democratica” Cina alla visita della Pelosi (leggersi l’incredibile comunicato dei ministri degli Esteri dei G-7) senza muovere l’ombra di una critica all’Arabia Saudita, monarchia para-teocratica violentemente liberticida e discriminatoria, che ormai da anni devasta uno Stato sovrano come lo Yemen. Quando si sostituisce la ragione etica alla ragione logico-razionale, e si invocano quindi i “valori” nel delicatissimo ambito delle relazioni internazionali, occorre sempre tenere alta la guardia. Per citare la celebre massima di Proudhon (“chi dice umanità cerca di ingannarti”), c’è il concreto rischio che chi accampa motivazioni di natura “ideale” persegua interessi privati di natura estremamente materiale.

La Cina, oggi, è un avversario, un concorrente o è in una posizione ambigua, rispetto all'Europa?

La Cina è una potenza che assomma quasi 1,5 miliardi di persone, la cui ascesa presenta inesorabilmente sia rischi che opportunità. In proposito, mi trovo perfettamente d’accordo con quanto affermato quasi un decennio addietro dal lucidissimo statista singaporiano Lee Kuan Yew,una delle figure ispiratrici di Xi Jinping, secondo cui, vado a memoria, “la portata dello spostamento generato dalla Cina sull’equilibrio mondiale è tale da costringere il mondo a trovare un nuovo bilanciamento. Questo è il più grande attore nella storia del mondo”. Il quale, tuttavia, non ambisce a imporre i propri modelli e valori su scala planetaria né a presidiare militarmente i quattro angoli del pianeta, ma piuttosto a elevare il benessere della sua sterminata popolazione. Spetta a noi europei il compito di affrontare adeguatamente le sfide epocali poste da questo nuovo attore, anzitutto attraverso l’instaurazione di un rapporto collaborativo e quanto più possibile “bilanciato” con Pechino, abbandonando quella mentalità tipicamente coloniale riscontrabile in buona parte delle classi dirigenti occidentali, smaccatamente inclini ad approcciare al resto del mondo con la presunzione tipica degli ignoranti.

Se dovesse spiegare in maniera semplice e sintetica il tipo di regime politico in vigore in Repubblica Popolare Cinese, come lo descriverebbe?

La struttura di governo autoritaria e centralistica della Repubblica Popolare Cinese poggia su un’ampia base burocratica, paragonabile sotto molti aspetti a quella mandarinale, perché composta da funzionari accuratamente selezionati e deputata alla trasmissione della volontà politica dettata dall’autorità sovrana. La Cina odierna mantiene un elevato grado di fedeltà al modello ultra-dirigistico rimasto in vigore per tutta la sua “età dell’oro”, il cui caposaldo fondamentale è dato dal confucianesimo, nella sua doppia veste di veicolo di diffusione dell’etica di massa e di strumento di disciplina della forza lavoro. Allo stesso tempo, gli insegnamenti confuciani si sono rivelati una efficientissima “grande muraglia” in grado di impedire che l’acquisizione della modernizzazione tecnico-scientifica intrapresa dalla Cina con l’occidentalizzazione (di cui il marxismo è una componente fondamentale) sfociasse nell’importazione dei principi dell’individualismo e del soggettivismo attorno a cui erano andate strutturandosi le società europee e statunitense.

In pratica, la Cina si governa con un modello che mixa modernità e tradizione premoderna?

Diciamo che attraverso il ricentramento sulla figura di Confucio, il Partito Comunista è riuscito a superare il dogma maoista della “rivoluzione continua”, mirato alla completa cancellazione della tradizione, per rafforzare la coesione interna e rilanciare simultaneamente l’etica del lavoro e della responsabilità. Il “socialismo con caratteristiche cinesi”, in altre parole, è un sistema peculiarissimo e dichiaratamente non esportabile, perché incompatibile con società dotate di connotazioni e livelli di complessità diversi da quello dell’ex Celeste Impero.