Quello del calcio è un mondo davvero strano. Perché da una parte, se si pensa ai calciatori e a come in genere li sentiamo parlare nelle interviste e al mondo degli ultras, verrebbe da dire che non ci sia nulla di più distante dal mondo delle lettere, una sorta di campi e curve frequentati da subumani incapaci di esprimersi altro che coi piedi, i calciatori, e le mani, gli ultras. Dall’altra, se si pensa proprio al mondo delle lettere, a quelli che un tempo si sarebbero chiamati con ammirazione intellettuali, non si può che convenire che sia pieno di impenitenti tifosi, da Eduardo Galeano a Javier Marias, passando per Oslvado Soriano o Giovanni Arpino, Irvine Welsh e Nick Hornby, tanto per fare un elenco il più variegato possibile. Discorso che include anche alcuni di coloro che hanno deciso di raccontare il mondo del calcio sulle pagine dei quotidiani, quelli di carta di quando la carta ancora rappresentava il core business del giornalismo, penso a un Gianni Brera o più recentemente a Gianni Mura, intellettuali che regalavano al mondo del calcio descrizioni quantomai poetiche, se non addirittura liriche. In effetti, piaccia o meno, il mondo del calcio spesso offre perfette metafore per le occasioni più disparate della vita, pensare che chi ragiona coi piedi sia uno stupido è semplicemente dare la stura a una visione del mondo miope, se non addirittura cieca. Per dire, quando ero un ragazzino ero un buon calciatore. Nessuna ambizione a fare delle mie capacità qualcosa di più di una passione, ma in quello specifico campo, quello dei calciatori per diletto, me la cavavo piuttosto bene. Nato centrocampista di destra, identificato ai tempi col numero otto, dopo una frattura del malleolo del piede destro mi scoprii mancino, passando a ricoprire il ruolo di ala sinistra, scattante e dotato di due piedi buoni. Questa cosa di saper calciare bene col sinistro, quindi in possibilità di fare crossa dalla linea di fondo, ma al tempo stesso di contrastare i difensori col piede destro, col quale mi ero abituato a calciare sin da piccolo, faceva di me una rarità, anche perché i mancini erano in effetti pochi, e molto ricercati. Dopo aver militato per qualche anno in squadre locali, togliendomi qualche soddisfazione, per me il calcio è diventato solo un momento di svago, relegandolo alle partite tra amici, qualche torneo, poco altro. Una volta diventato grande, messo su qualche chilo, pur mantenendo un buon scatto, capace di bruciare chi avrebbe dovuto marcarmi, ho cominciato a ricoprire sempre più spesso un ruolo centrale, da centravanti. Un numero nove, sempre per rimanere al Novecento. Allargate le spalle e aumentata la massa corporea, cioè ingrassato, ho cominciato a piazzarmi al centro dell’area, lasciando a altri il compito di correre sulla fascia. Dotato di due piedi buoni sono diventato un discreto bomber, amante dello scontro fisico coi difensori, al punto da aver fatto mia la caratteristica di giocare sempre con le spalle alla porta. L’ho scritto altre volte, ma anche se veloce, ho sempre amato poco correre, facendo mie le parole di Michel Platini, uno che a sua volta era scattante ma sudava poco, il quale a precisa domanda, “Perché a fine partita non appari mai stanco?”, rispose, “Non mi stanco perché corro poco, a correre ci pensa lui”, dove il lui in questione era Massimo Bonini, mediano metodista col viso butterato e il caschetto di capelli biondi, alla Nino D’Angelo, famoso non solo per aver mandato in panchina un monumento come Furino, ma per essere nato a San Marino, quindi sostanzialmente per non aver mai avuto un futuro ai campionati Mondiali o Europei con la maglia della sua nazionale. Ecco, io ero uno che correva poco, da giovane come da grande, pur potendo quando serviva scattare bruciando i difensori. Aver capito che l’esperienza poteva in qualche modo sopperire all’invecchiamento, di questo in fondo si trattava, mi ha permesso, come succede a molti, di andare avanti per un po’, decisamente più di quanto mi sarebbe potuto succedere fossi stato un professionista.

Ho smesso di giocare il 28 dicembre del 2011, so bene la data perché è stato un giorno a suo modo memorabile nella mia vita. Da appena tre mesi erano nati Francesco e Chiara, rispettivamente figli numero tre e quattro della nostra famiglia. Giunti ad Ancona per le vacanze di Natale, e per battezzarli, mia moglie Marina, che li aveva già tenuti in grembo per otto mesi, aspirava a fare belle passeggiate al mare, coccolati da amici e parenti. Invece io, dopo neanche una settimana, sono andato a giocare a calcetto con gli amici, e poco prima del fischio finale, mi sono lesionato i tendini della caviglia destra, sempre quella. Il motivo è altrettanto facilmente ricordabile, uno dei miei più cari amici, che giocava nell’occasione nella squadra avversaria, alto oltre un metro e ottanta, è saltato con me per prendere un pallone di testa, ma invece di atterrare sul campo e caduto sopra di me. Il crac che si è sentito non lasciava campo a dubbi. Lui, il mio amico, preso dal panico, perché sapeva delle aspirazioni di mia moglie, a sua volta sua amica, ha preso una bomboletta di ghiaccio spray e me l’ha sparata sulla caviglia, a due centimetri dalla carne. Siccome ho giocato a lungo a calcio, e di infortuni ne ho avuti diversi, forte dell’adrenalina e della botta presa a caldo, sono corso negli spogliatoi, ho preso le mie cose, ho salutato tutti e sono andato in farmacia a prendere garze e pomate, così da poter arrivare a casa, fasciarmi e far finta di niente. Cosa che ho fatto per qualche ora, finché non è arrivata la botta di dolore che mi ha immobilizzato. Mia moglie si è infuriata, sancendo di fatto la fine della mia carriera. Fine che è poi stata consacrata dagli accadimenti successivi. L’avermi sparato il ghiaccio spray a pochi centimetri dalla carne, potrei coerentemente dire a bruciapelo, letteralmente, mi ha infatti provocato una enorme bolla sulla caviglia. Grande poco meno di una palla da baseball. Non ritenendo la cosa naturalissima ho deciso di dare un senso il mio passare qualche ora al giorno sui social, postando una foto della mia caviglia e chiedendo un consulto a eventuali amici e contatti medici. Mi ha immediatamente risposto una delle mie più care amiche, dottoressa nell’ospedale pediatrico della mia città natale, che mi ha spinto a vestirmi in fretta e furia e farmi accompagnare da lei, al pronto soccorso. Nei fatti avevo un’ustione tra il secondo e terzo grado, che ha sostanzialmente impedito io potessi tenere la caviglia fasciata per la questione dei tendini. Per i giorni rimanenti delle nostre vacanze, infatti, invece di fare le famose passeggiate al mare sono dovuto andare lì al pronto soccorso dove la mia amica mi ha scarnificato la caviglia, curando l’ustione e applicandovi poi sopra una sorta di ostia che strabordava rispetto al pezzo di pelle mancante. Era un patch di pelle sintetica, dubito sia questo il nome corretto, che poi a Milano la mai dottoressa della mutua ha dovuto scontornare, tagliando i pezzi che debordavano. Ora ho una macchia di colore diverso, lì sulla caviglia, vagamente simile a un livido, e siccome non ho ben curato la lesione al tendine, mi capita a volte mi si blocchi un po’ il piede, come succedeva da piccoli a Big Jim, quando si rompeva qualche meccanismo. Non ho più giocato a calcio in un campo da calcio, e neanche in un campo da calcetto. Mi limito a volte a giocare al mare, in acqua, in qualche partitella di calcio tedesco, ma solo perché è estate e d’estate le regole sembrano essere meno rigide. Per questo ricordo bene la data nella quale ho smesso di giocare. Ricordo invece bene cosa succedeva tutte le ultime volte che ho giocato, cose che forse sono alla base del mio infortunio. Il fisico non era esattamente sincronizzato con la mente. Come se fossero arrivati lì, sul campo, con calendari diversi alle spalle. Perché succedeva che la mente immaginasse di poter fare qualche cosa, una rovesciata, uno scatto bruciante, uno stacco per fare un colpo di testa, anche se i colpi di testa non sono mai stati il mio forte, ma il fisico, invecchiato, non reagiva con la stessa prontezza. Per cui provavi a fare qualcosa che però non riuscivi a fare, non perché non ne fossi capace, ma perché non ne fossi più capace. Un tempo ci saresti riuscito senza sforzo, anche se magari ti sarebbe mancata certa malizia, certa esperienza, adesso che avevi sia l’una che l’altra ti mancava la prestanza fisica, l’agilità, o in una parola la giovinezza.

Poco prima di smettere, sempre in una di quelle partitelle organizzate dai miei amici quando tornavo in Ancona, a Milano ho giocato davvero poco, giusto qualcosa con i colleghi ai tempi in cui giocavo in Mondadori, ma la sensazione di essere uno dei protagonisti 2.0 di una scena di Fantozzi, il capo lì a provare a dimostrarci che anche in campo era lui il più forte, mi ha presto spinto a accampare scuse e disertare quei tristi momenti, poco prima di smettere, dicevo, sempre in una di quelle partitelle organizzate dai miei amici quando tornavo in Ancona, partitelle che in genere si concludevano con una pizzata tutti insieme, c’era stato un campanello d’allarme, che al momento avevo invece letto come qualcosa di quasi divertente, o quantomeno esemplare. Era venuto a giocare con noi un ragazzino, avrà avuto quattordici anni, cugino o nipote di non ricordo chi. Era giovanissimo, velocissimo, e anche cazzonissimo. L’età, mi spingerebbe a dire oggi che ho figli di quell’età. Ai tempi avevo invece scambiato quel suo correre come un pazzo in mezzo a noi, più anziani, più grassi e più lenti, come qualcosa di irrispettoso, di arrogante. Qualcosa, quindi, che non avrebbe dovuto fare. Mi era venuto in mente, il calcio a volte offre belle immagini anche mentre stai giocando a calcio, quando ai tempi della Juventus, credo, l’allenatore dei bianconeri aveva dovuto sostituire un giocane e arrogantissimo Miccoli, reo di aver fatto due tunnel di fila a Javier Zanetti, capitano dell’Inter, nel corso di un derby d’Italia. Zanetti, al secondo tunnel di fila lo aveva afferrato per la maglia, facendogli un esplicito segno di no con la mano, come a dire: questo a me non lo puoi fare. Non perché Miccoli non ne fosse capace, il fatto che lo avesse appunto appena fatto dimostrava in maniera lampante che non era una questione di capacità, ma perché non lo poteva fare, per una mera faccenda di anagrafe e di rispetto. Lui, Miccoli, era giovane, Zanetti meno, e soprattutto Zanetti era un capitano. La sostituzione era stata quindi non per punirlo, ma per salvarlo, perché sicuramente alla prima occasione sarebbe arrivato un fallaccio, sorta di punizione, quella sì, da parte dell’argentino. Io, quindi, avevo fermato il ragazzino, durante una delle sue incursioni, facendo esattamente lo stesso gesto, e dicendo, affannato, perché non ero Zanetti, un altrettanto simbolico: “guarda che ti fai male”. E così in effetti era successo, il ragazzino aveva continuato, facendo quegli odiosi dribbling, mi era venuto sotto, mi aveva sottratto il pallone dai piedi senza che neanche me ne accorgessi, salvo poi farlo comparire, e io a quel punto avevo tirato un calcio talmente forte al pallone che, pur avendo il pallone stesso fatto da ammortizzatore tra la mia gamba e la sua, gli aveva fatto fare una capriola all’indietro, un po’ come fossimo in un film di Bud Spencer e Terence Hill. Risultato, la gamba del ragazzino si era rotta, io non mi ero fatto niente. Lo hanno portato via in ambulanza, nel silenzio generale. Un silenzio, ne sono certo, perché giocavo con tutti miei amici di una vita, tutti miei coetanei, che nascondeva qualcosa che avrebbe potuto suonare come: “te l’avevo detto”. In realtà non avrei voluto fargli male, ovviamente, ero semplicemente convinto di essere più veloce di lui, invece il mio fisico mi aveva presentato il conto, e nel presentarmelo lo aveva presentato anche a lui, convergendo poi in un reparto di ortopedia.

Ripeto, Un tempo ci sarei riuscito senza sforzo, in quel momento no, col risultato di fare male a chi si era trovato al mio fianco convinto di passare qualche momento divertente, in mezzo a gente che comunque era nota in città per essere stata piuttosto abile. Succede anche in tanti altri campi del vivere, questo di arrivare a una certa esperienza e scafatezza in ritardo sul calendario, o con uno sfasamento anagrafico. Se oggi, per dire, avessimo la medesima capacità di affrontare certe prove, parlo per me, a scuola faticheremmo molto meno, ma è pur vero che con gli anni la memoria viene meno, come anche la voglia di star lì a farsi giudicare da altri, e comunque le scuole le abbiamo appunto finite. Un calciatore sovrappeso con i piedi buoni, tornando a quel che stavo raccontando, sa come farsi largo in area, usando appunto la propria nuova mole, e anche come evitare certe dispersioni di energie, ma gli capita di ricordarsi ancora giovane, andando a fare figuracce incredibili, mentre magari prova un aggancio al volo che però non va a buon fine, o di farsi molto male perché un avversario pensa di poter saltare in alto e atterrare bene, invece ti rompe un tendine. O magari rompe la gamba a un ragazzino, lì a giocare in tutta la sua gioventù al suo fianco, solo perché non si ricorda di essere negli anni diventato un mastodonte lento e goffo, ma comunque un mastodonte. Non credo ci sia una morale, a riguardo, né qualcosa di giusto da fare, arrivati a un certo punto. Per capirsi, l’idea di smettere non mi ha mai convinto, nel mio caso mi è stato imposto, e solo chi è sposato da oltre venticinque anni sa quanto sia incommensurabilmente meglio assecondare quel che chi ti sta accanto ti chiede con veemenza che provare a redigere una qualche difesa a oltranza. La speranza è magari che qualcuno prima o poi trovi una soluzione alternativa, un ruolo per chi è invecchiato e che non contempli semplicemente lo stare a guardare, perché quell’esperienza a qualcosa dovrà pur servire a qualcuno, e perché in fondo stiamo diventando una società sempre più vecchia, pensare che tra qualche tempo saranno molti di più quelli che vorrebbero ma non possono di quelli che possono e vogliono è davvero mesta. Uno ci può vedere tutta la poesia della parabola discendente della vita, della mente che si arrovella per provare a rimanere per sempre giovane, ma nei fatti certe cose, col passare degli anni, non sono più possibili, non prenderne atto ti porta a dover postare una foto di una bolla grande come una palla da baseball sui social, chiedendo agli amici medici se è il caso di fare qualcosa, e finendo con una macchia livida di pelle sintetica sulla caviglia. Pelè, dico Pelè, ha calcato i campi di calcio da adulto prevalentemente per dare il solo calcio d’inizio, a volte dopo aver lanciato in volo una colomba. Maradona era diventato grassissimo, e seppur prendesse ancora a calci un limone come avesse ancora undici anni, ci sono video incredibili a riguardo, in fondo ci ricordiamo i suoi ultimi anni più perché sparava pallini contro i giornalisti o per certe sue interviste fatte di mugugni incomprensibili poi diventate meme, non certo per incursioni a suon di dribbling come contro l’Inghilterra. Figuriamoci se poteva andare diversamente la faccenda per gente stronza come noi. Certo, Eduardo Galeano lo avrebbe raccontato dando al tutto un senso politico tutto suo, mentre Osvaldo Soriano ci avrebbe caricato su un tot di malinconia, ma stavolta sono io a scrivere, cara grazia che non abbia citato come al solito Roy Keane che spacca giustamente la gamba del padre di Halaand, Eric Cantona che fa la mossa di kung fu contro l’hooligan nazista o Paul Gascoigne che fa impazzire Dino Zoff presentandosi nella hall dell’albergo dove era in ritiro la Lazio completamente nudo e coperto di bagnoschiuma, dopo che l’allora allenatore della squadra gli aveva intimato di presentarsi immediatamente o non lo avrebbe fatto giocare. E sì, amo il calcio inglese, come quello urugagio, direbbe Gianni Brera, forse per questo ho passato parte delle partite a prendermi a calci sugli stinchi con chi mi voleva marcare.

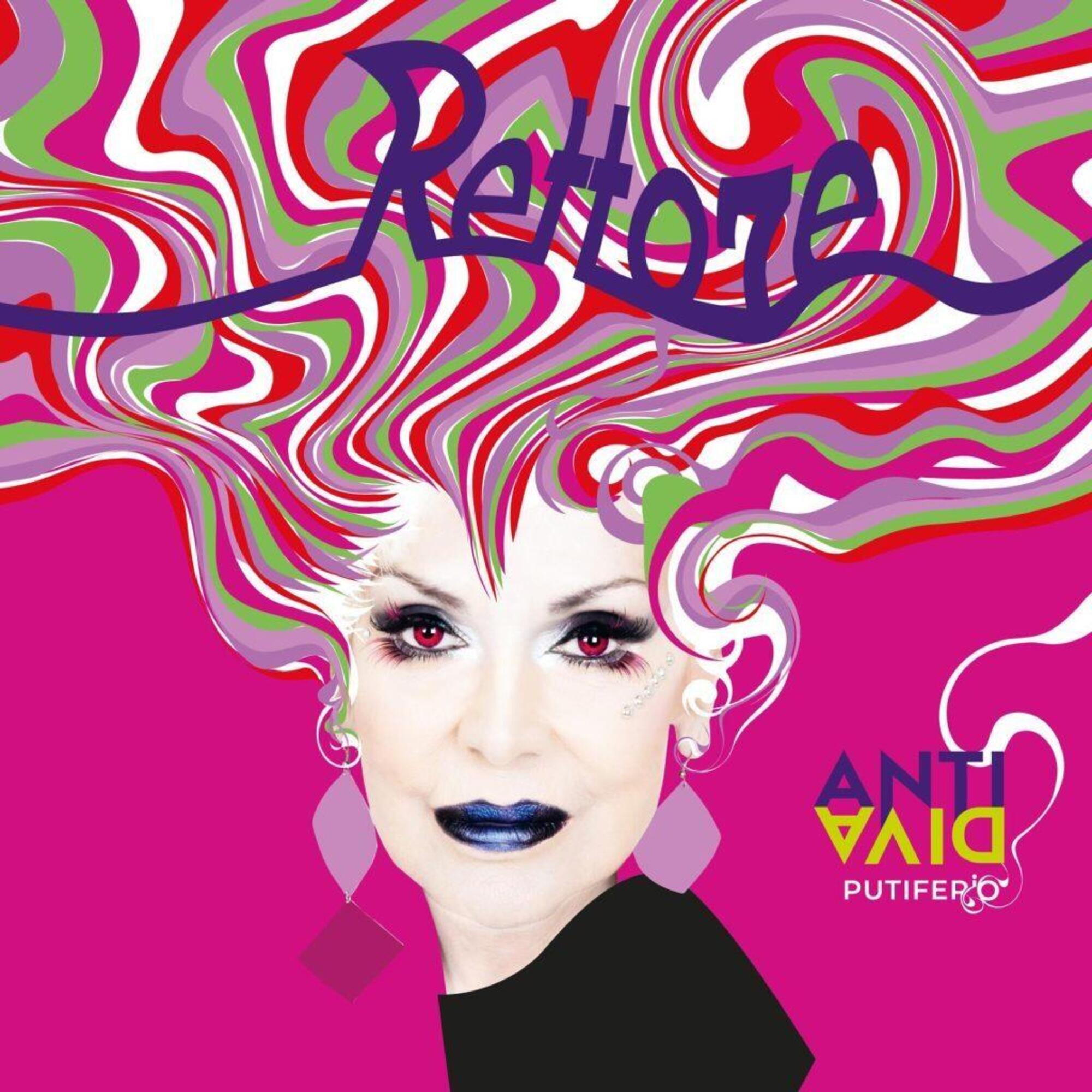

Ora, credo di aver speso un sufficiente numero di parole per specificare come il calcio, in effetti, ci porga generosamente il destro per trovare metafore e storie atte a permetterci di raccontare la vita senza dover ricorrere alla vita stessa. La mia, di vita, ruota in parte intorno al mondo della musica, essendo la musica il campo nel quale ho deciso di impegnare prevalentemente la mia scrittura, per questo mi trovo a volte a parlare di calcio pur parlando di musica. Ecco, se non ho mai pensato, neanche per un minuto, che nella vita avrei potuto fare il calciatore, in questo sono sempre stato piuttosto pragmatico, prima di capire che la scrittura sarebbe stato il mio lavoro ho per un po’ pensato che la musica sarebbe stato il mio mondo, e in fondo pur facendo un giro largo, come quando Gigi Meroni decise di fare una veronica sotto la tribuna nella quale si trovava un giovanissimo Alessandro Baricco, lui stesso l’ha raccontato a suo tempo, altro grande appassionato di calcio, un gesto gratuito, che qualcuno avrà pur considerato inutile, fatto sotto una tribuna e in assenza di necessità, ma che era appunto generosamente rivolto al pubblico. Pensando quindi al fatto che proprio in queste ore sta tornando sul mercato Rettore, non più Donatella ma stando a Antidiva putiferio neanche più tanto Rettore, circondata da giovani validi, penso a Marta Tenaglia la cui Ventilatore, una delle più belle canzoni degli ultimi anni, finisce sotto le cure della anziana collega martoriata a terra, una caviglia spezzata nell’impatto, come già in precedenza era successo a Chimica, di e con Ditonellapiaga, non certo impreziosita dalla sua presenza, un tendine lesionato con tanto di ustione alla caviglia, e di altri meno validi, inutile fare nomi, Rettore fuori con un nuovo disco a distanza di quattordici anni dal precedente, disco nel quale prova a fare la giovane, flirtando con i suoni e le istanze d’oggi, coi risultati che stando a quanto avete letto fin qui potete ben immaginare, beh, pensatemi appesantito che mi trovo in mezzo a un campo di calcio, convinto di riuscire almeno per una volta a fare quella rovesciata che quando ero giovane mi veniva così naturale. Poi pensatemi che atterro con un tonfo a terra, il fisico che si muove su un binario diverso da quello in cui si muove la mente, il pallone in aria un paio di metri sopra la mia testa, destinato a finire oltre la linea di fondo. Niente contro l’invecchiare, figuriamoci, ho cinquantacinque anni. E niente neanche contro il voler dire ancora qualcosa. Forse sarebbe però il caso di dirlo dando uno sguardo all’anagrafe, e quindi senza ostinarci a guardare necessariamente a quel che eravamo capaci di fare un tempo, e che oggi non sappiamo, o non possiamo, o non riusciamo più fare. È il calcio. È la vita.