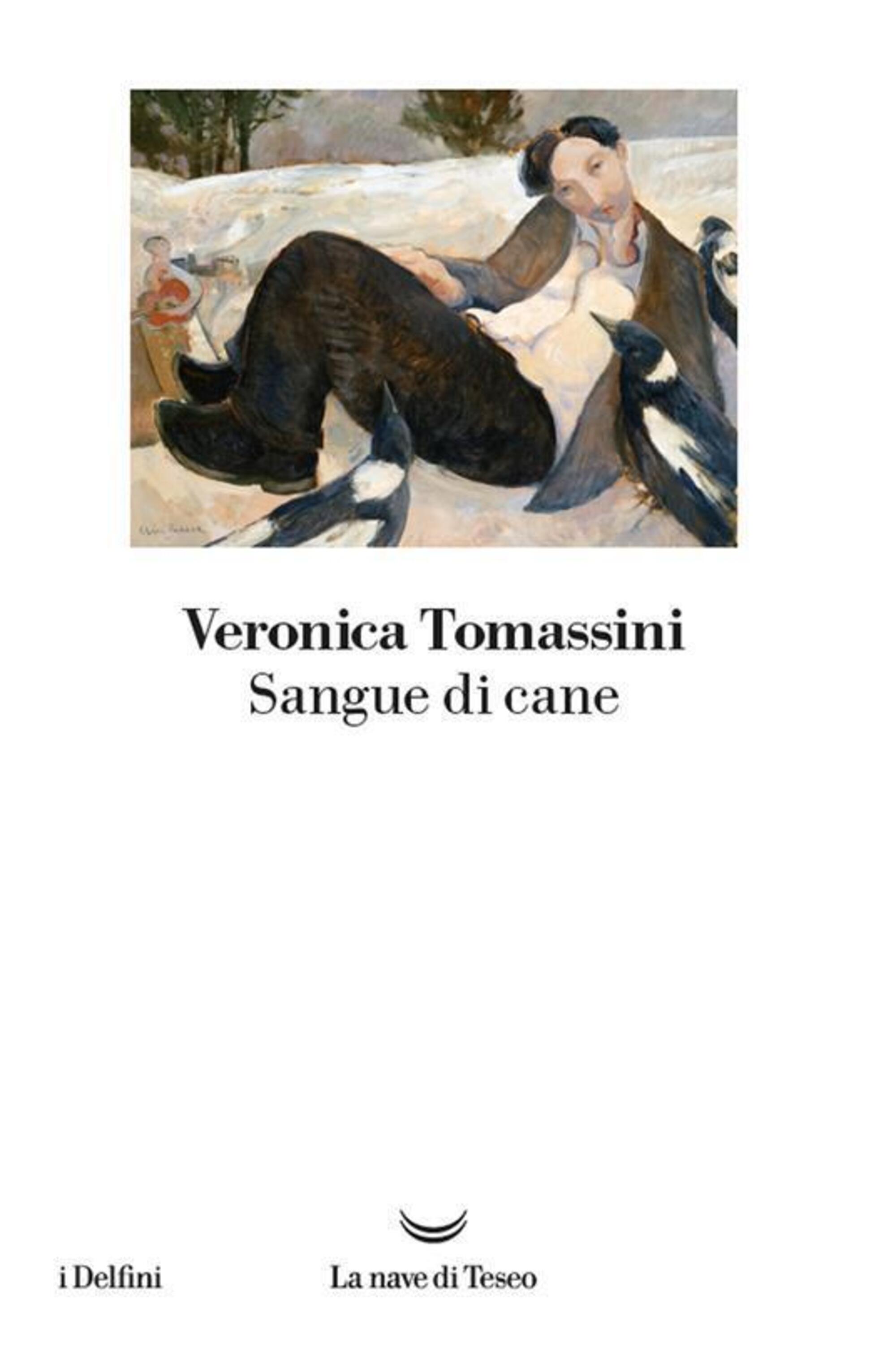

Quando uscì fu un caso editoriale. Lo riconosce nella prefazione alla nuova edizione anche l’autrice, Veronica Tomassini, una delle scrittrici più grandi che abbiamo in Italia: “Dovevo raccontare, non era possibile che raccontare. Era l’unico senso forse di quella vita eretta in bilico, la pietra di scarto che indossava l’orrore degli altri. Io la chiamerei pietà”. Raramente la ferocia si è unita, negli ultimi cinquant’anni di storia della letteratura nostrana, con un virtuosismo linguistico e stilistico capace di prosciugare ogni possibilità di speranza in una storia. Anzi, la speranza diventa, se si accetta questo particolare patto con il narratore, una perversione, una mancanza di empatia. Qui non si tratta di ricostruire qualcosa di rotto, ma di assistere alle macerie, alla salmodia di una voce che, nell’abisso, trova comunque le parole. Il titolo del libro è Sangue di cane è La Nave di Teseo.

Il libro è il racconto non tanto della marginalità, che è operazione commerciale e piatta, ma della vita possibile all’interno di una condizione del genere, condizione che implica la costante ripetizione di parole, di espressioni, di concetti, quasi giustapposti nella scrittura teatrale e minimale, à la Marguerite Duras di Occhi blu, capelli neri – così diversa dalla recente scrittura giornalistica di Tomassini – che pare debba servire a convincere il lettore, ma anche l’io narrante, che le cose non potevano non andare in un certo, tragico, modo. Forse è nello spazio dell’impossibilità che l’amore, per quanto possibile, diventa invece necessario. E lo diventa con la forza del Cantico dei cantici, “perché forte come la morte è l'amore”, cioè come un destino. “Non ti dissi un bel no deciso mai, e a lungo fu così. Però arrivò anche quel giorno, il giorno in cui provai a dire basta”. La necessità sembra anche una dimostrazione della debolezza del carattere, dell’incapacità di decidere. Ma davvero è così? Piuttosto, lontani dall’essere deboli, i protagonisti sono forti e risoluti. Sono le loro azioni a non contare quasi nulla, a essere paradossalmente inerti. Più che azioni, inazioni, perché sterili, e forse pure i personaggi sono consci dell’infecondità del loro agire. Vivono schiacciati dalla legge di natura, che è il nascere, che Alberto Bevilacqua definì in un suo libro di poesie del ’75 “la crudeltà”.

Poi c’è il lampo, la svolta, l’imbarazzo di scoprire i tratti autobiografici di questo libro violentissimo e senza redenzione. La stessa autrice, raccontandosi in un’intervista su Rolling Stone, racconta la sua vita con cui sembra essere riuscita a venire a patti solo ora, mentre prima, dice, considerava la sua adolescenza tra tossici e povertà “una vergogna”. Eppure, ecco il miracolo della letteratura, con Sangue di cane, uscito per la prima volta quattordici anni fa, nel 2010, quella rimozione in pubblico, quel trauma conservato gelosamente, è diventato invece una notizia, anzi, di più, un caso letterario. Insomma, è diventato un racconto esposto potenzialmente a chiunque, in Italia e all’estero. Anche questo dimostra che non si tratta di una storia della marginalità, ma di una storia dentro la marginalità, una storia nulla affatto marginale e, anzi, centrata, centripeda, che rincorre la lenta implosione umana, quasi antropologica, di quel tratto di vita, come un fuoco che si assopisce e nell’unica scintilla tra la brace raggiunge una specificità oltre la quale la notte raggela.