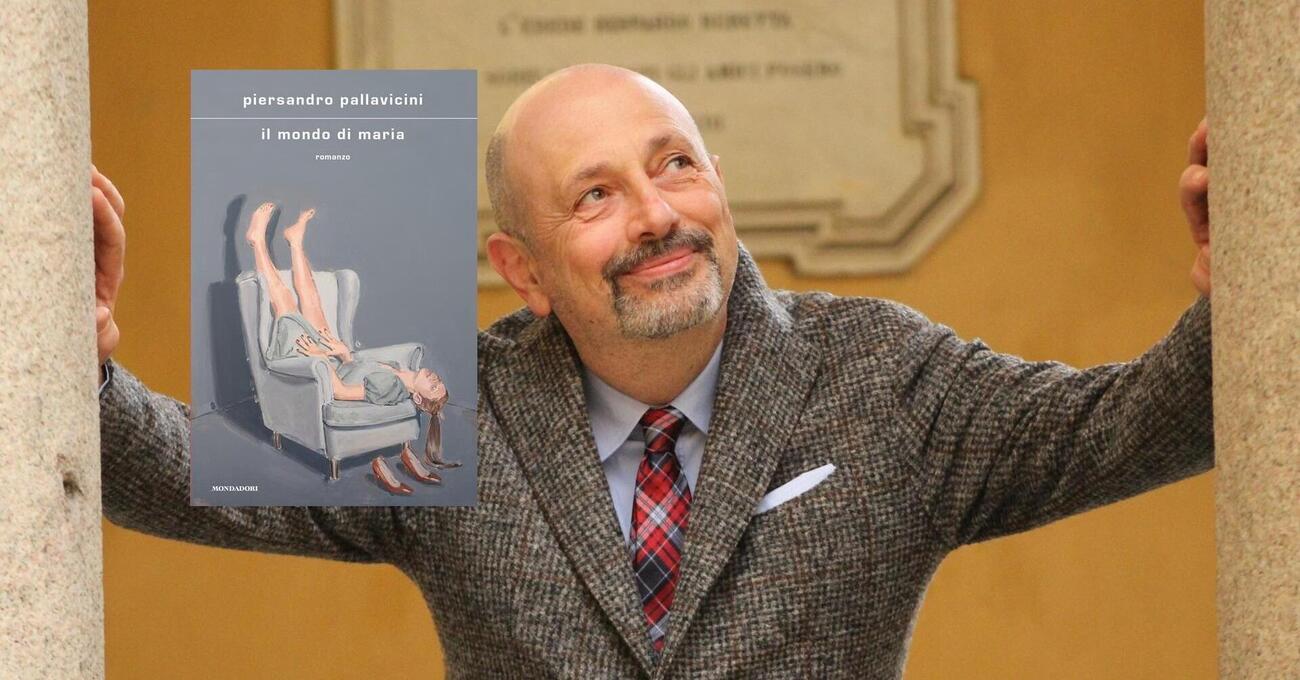

“Avrei dovuto distogliere lo sguardo, lo so.” Lo sa, lo sa benissimo Gilberto Pertusati, ma l’apparizione della maggiorata tutta in rosa, scena di apertura dell’ultimo romanzo di Piersandro Pallavicini, non glielo permette. Certo, c’è da considerare l’età di Gil, al limite massimo della Generazione X e terribilmente quasi boomer, e l’età della suddetta maggiorata, meglio nota come Chiquinda Lopez, al limite massimo della sua permanenza al liceo classico considerate sospensioni e bocciature, ci sono da considerare le buone maniere, c’è da considerare il patriarcato, il privilegio del maschio bianco, il male gaze (e già che ci siamo pure il mansplaining e il manspreading) ma anche i seni strizzati nel minuscolo crop top, le cosce esplosive a mala pena tenute a bada dai pantaloncini, insomma ce ne sono di cose da considerare al punto che la vera domanda, o meglio riflessione, del protagonista è: “Dunque appartenevo anch’io al novero dei vecchi bavosi?” In fondo è naturale soffermarsi su qualcosa di bello, guardare senza nascondersi qualcosa di eccitante, e magari pure erotico, non importano i quarant’anni di differenza, giusto? C’è un parametro, un paletto, uno steccato dentro il quale poter rinchiudere il vecchio bavoso nella certezza della propria autoassoluzione? A chiederselo, insieme a Gil, è il suo squinternato amico Gigi, un altro vecchio maschio bianco, quindi un altro rappresentante del patriarcato, un altro che non vuole arrendersi a essere rinchiuso nel recinto dei vecchi bavosi di cui sopra perché prima di tutto non sbava e poi perché in fondo chi è che lo decide quanto può durare uno sguardo, quale sarebbe il tempo massimo consentito: un secondo va bene, già due sono discutibili e non parliamo di tre, tre secondi per una scollatura sono troppi?

Chissà forse potrebbe essere una delle commissioni europee dove lavora Giulia, moglie di Gil sempre lontana e istitutrice prussiana nei suoi modi di fare telefonici, a occuparsi della faccenda e sanzionare gli sguardi bavosi. Giulia che passa a Bruxelles la maggior parte del suo tempo in compagnia di prestanti nonché pelosissimi giovani bulgari, macedoni, ecuadoriani per lo più immaginati dalla gelosia di Gil, ma esiste davvero Bruxelles? Io, devo dire, mi trovo a condividere questo dubbio del protagonista, io non sono convinta dell’esistenza di Bruxelles. So che esiste un aeroporto, l’ho visto, cioè, l’ho attraversato molte volte, di corsa, non che abbia visto molto data l’inesorabile tendenza degli aerei ad arrivarci in ritardo per farti perdere le coincidenze, ma Bruxelles, mah, non ci credo più di tanto che esista, la classificherei nelle parole di Gil come “un’entità astratta e anche di Milano non riuscivo a comprendere appieno la natura. Pavia sì. Pavia c’era, ed era accogliente e confortevole, e ogni suo bar, vicolo, ciottolo, mi dava del tu con amabile cordialità.” Pavia è dove Gil vive la sua vita, una vita di provincia appunto, di colazioni al bar, visite in libreria e passeggiate lungo il Ticino, una vita da scrittore fallito eccezion fatta per uno spazietto, misero ma pur sempre uno spazietto, sulla stampa locale del Gazzettino Pavese, uno spazietto che non si poteva realmente definire lavoro, e ironicamente era anche l’unico lavoro che avesse avuto nel privilegio della sua ricchezza familiare. Pavia non è dunque astratta, tuttavia persino intorno all’accogliente Pavia c’è un recinto dentro il quale il nostro Gilberto si dibatte per tutto il romanzo, questa volta un recinto astioso, passivo-aggressivo, fatto di spunte. Spunte perlopiù singole, raramente doppie e quasi mai blu, le spunte dei suoi messaggi whatsapp a Giulia e soprattutto a sua figlia Maria, il cui mondo dà il titolo al romanzo ed è ormai pervaso da un’esistenza milanese o, per meglio dire, bocconiana, che è una sottospecie di milanese ben riconoscibile per “l’aria stanca, seccata, di chi era convinto di reggere le sorti del mondo e ne avvertiva il peso”. Una sottospecie estremamente privilegiata e inesorabilmente figlia di papà, piena di istanze e minoranze, di rispetto e pronomi, propugnati via social senza mai rinunciare, per carità, ad appartamenti in centrissimo, in via Bianca di Savoia per l’esattezza, e Lamborghini, in versione SUV Urus per l’esattezza.

E lo scontro generazionale è inevitabile tra un padre che fa battute da superstite del Novecento e una figlia la cui migliore amica Rebecca veste lunghe gonne e golfini rosa con eleganti bottoni in madreperla, ha i capelli, e la barba, dei colori più variopinti, la percezione di sé molto oscillante, i nomi propri variabili e soprattutto il pronome loro, che suscita immediata ilarità nel Dad, che proprio non riesce a resistere al relativo joke: «Loro, va bene. E loro, i Rebecchi, alla fine sono gay o no?» Un padre le cui mancanze sono indicizzate sulle pagine di un quadernetto, casualmente abbandonato in bagno, al titolo Cose sulle quali mio padre ha cercato di farmi mansplaining: Barbie, Umberto Eco, la scena della Sacher con Nanni Moretti che dice: «Continuiamo così, facciamoci del male» e poi molto altro, un lungo elenco che termina con qualche pagina bianca per lasciare spazio alle prossime scivolate del vecchio genitore. Dopo le pagine bianche, l’elenco è seguito da un altro elenco Occasioni in cui mio padre ha tenuto un comportamento patriarcale, la lettura del quale è troppo per il Dad, che tutto sommato si rende conto di avere condotto una vita in cui non aveva nessuno da odiare, una vita senza alcun vero nemico, neanche a volerlo andare a cercare, e dunque che vita? Sicuramente una vita di amore per sua figlia che, pur bocconiana e fragile e schizzinosa e lamentosa, non può fare a meno di amare e proteggere, e che, a sua volta e a proprio modo, lo protegge, in un certo senso anche da sé stesso.