Quando nel 2009 il fumettista Drew Dernavich si chiede sul New Yorker chi fosse Dan Brown, la prima risposta fu: “Un’organizzazione internazionale”. La seconda, che approfondiva la prima: “La Goldman Sachs”. La terza risposta fu: “Alf, quel fastidioso pupazzo alieno-facocero che tentò di rovinare la televisione alla fine degli anni Ottanta”. Dernavich giocava su un aspetto ricorrente nei romanzi di Brown: la simbologia e, ovviamente, la crittologia, la disciplina che svela (o crea) messaggi segreti. Ma non era andato troppo lontano dalla verità. Dan Brown è un po’ un alieno nel mondo dei bestselleristi: invece di produrre ciecamente romanzi di basso qualità, Dan Brown mira a essere il migliore del suo genere, o uno dei migliori. E bisogna iniziare a credergli.

Per molto tempo è stato considerato un termine di paragone per la cattiva letteratura, quando in realtà la critica impegnata voleva mirare a distruggere semplicemente la letteratura di massa (che non è per forza cattiva letteratura). Dan Brown, invece, è ormai una linea di stile ed eccellenza con cui confrontarsi per capire se un giallo di quel tipo, o un romanzo di avventura di quel tipo (ma sarebbe meglio dare un suo nome a quella cosa lì; e il nome è: romanzo complottista), siano o meno buoni. Quanti se ne sono prodotti prima e soprattutto dopo Il codice da Vinci, il primo della serie di romanzi di Brown con protagonista Robert Langdon. Ma gli epigoni, gli imitatori, come nei film sui serial killer, sono spetto troppo irregolari e troppo malati per rendersi contro che la genialità, la vera attrazione fatale, è nell’intelligenza ben dosata, nei tempi drammatici dosati con consapevolezza, nei ritmi di vita quasi da monaco buddista (no, non è vero: ma c’è una regolarità che le diete dei palestrati al confronto possono solo accompagnare; una su tutte. Brown, un minuto ogni ora, si ferma, il pc va in blocco, e fa piegamenti e addominali, poi torna a scrivere).

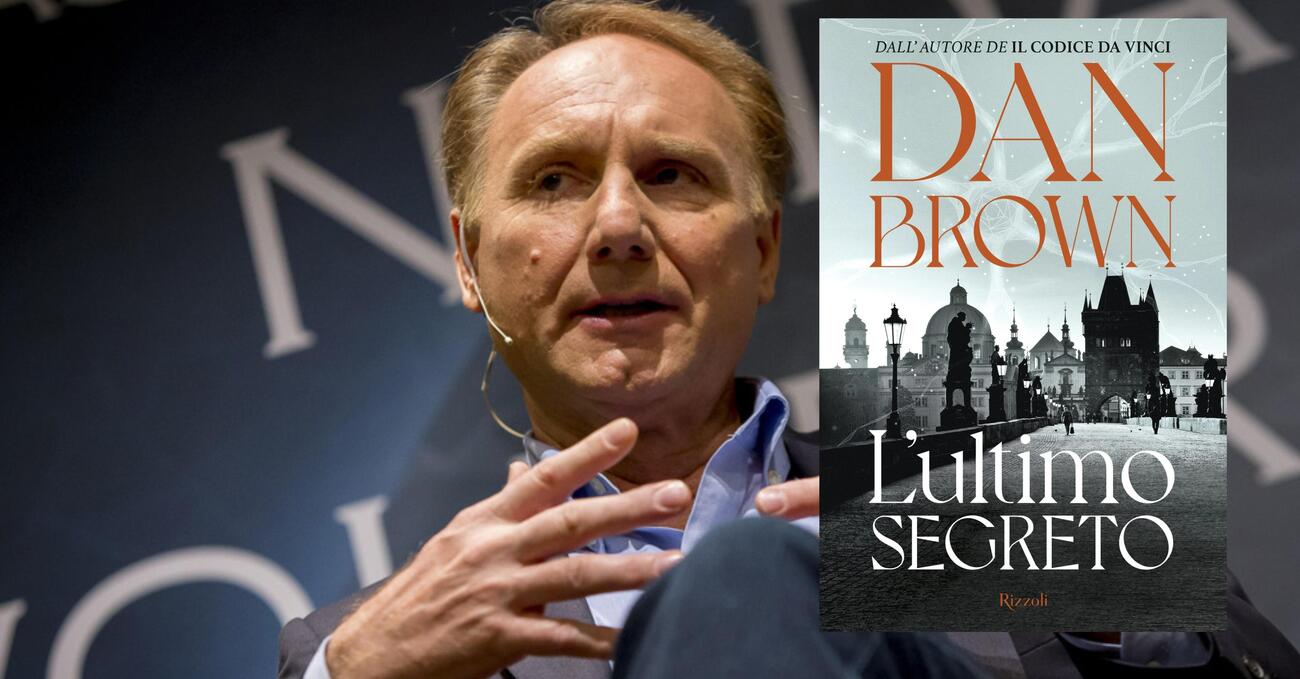

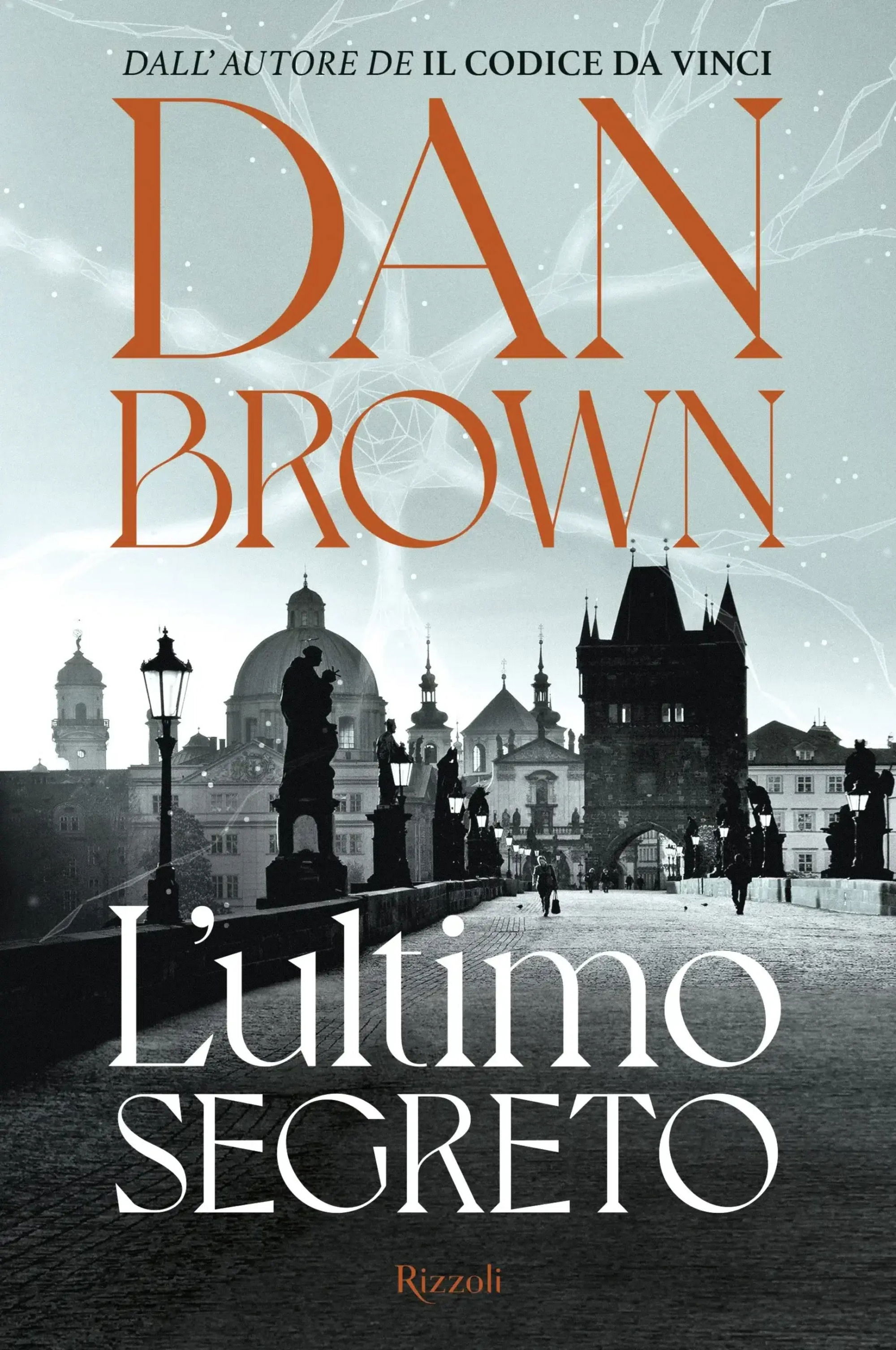

Sono passati otto anni da Origin, l’ultimo capitolo della saga di Langdon, e ora se ne aggiunge un altro, ambientato a Praga, L’ultimo segreto (Rizzoli, 2025). Un bestseller, già in cima alle classifiche con mesi di anticipo, da quando è partito il pre-order. Cosa fa dei romanzi di Brown un successo assicurato? La metodicità, abbiamo detto, ma anche un’altra caratteristica. La voglia di insegnare. Ormai la fissa di Dan Brown, da vari anni, è la noetica, cioè la scienza della coscienza, o della mente, ben oltre il paradigma materialista che vorrebbe ridurre la mente a una funzione del cervello. A questo si aggiunge la mitologia, una lettura della stessa a metà tra fondamentalismo religioso e cospirazionismo à la Graham Hancock, tutto tenuto insieme da una scrittura diretta, piana, a tratti quasi didattica.

Dopotutto è Brown stesso a dire che i suoi sono “i romanzi di narrativa che leggerei se leggessi narrativa”. In effetti Brown dimostra, anche in questo libro, di aver voglia di scrivere un romanzo-saggio, ma non alla maniera esistenzialista di molta letteratura impegnata, che rinuncia alla storia in virtù di qualche patema d’animo scassapalle reso incredibilmente pesante da una scrittura volutamente ridondante e contorta. Brown si limita a tenere le due questioni separate, inserendo la parte saggistica a intervalli nella storia, senza distruggere la trama. A volte è Langdon, da professore quale è, a esporre la lezione. A volte è il narratore. A volte Katherine Solomon, l’esperta e compagna di Langdon che sparirà a Praga dopo un ciclo di conferenza in cui annunciava l’uscita imminente di un libro rivoluzionario sulla mente umana.

Ancora una volta l’elastico narrativo di Brown tira verso il futuro e verso il passato, sbiancando e indebolendo il punto esatto in cui siamo soliti posizionare il presente. Il risultato è questo viaggio di ottocento pagine in una Praga senza tempo, tra storia di quella città e scenari thriller. E ancora una volta Brown non sbaglia di una virgola e c’entra l’obiettivo. Un romanzo che dà una lezione di coerenza e abilità e che dà dignita a un genere considerato di Serie B. Un canone inferiore, se proprio vogliamo, ma che canone resta e che accoglie variamente alcune “stelle” della letteratura di consumo, come Ken Follet (che a breve uscirà con un libro su Stonehenge), Michael Chrichton, Wilbur Smith e Terry Hayes. Tutti alieni-facoceri della letteratura, troppo “contadini” per i salotti buoni, ma ottimi per i salotti che davvero conto (quelli delle nostre case).