Ci voleva Einaudi per mettere nero su bianco, anzi sulla Bianca, ciò che poesia non è. Il lento declino, annunciato e analizzato anni fa, ogni tanto riproposto, è evidente. E più è evidente più viene tollerato. Chi invece, per motivi magari sentimentali, vede nella collana elegantissima dell’editore torinese la storia della poesia in Italia – Valery, Eliot, Sereni, Char, Caproni, Raboni, Pavese, Alberti, Rilke, Benn, Fortini, Wilcock, Veneziano, Kavafis, Char, Piersanti, Ripellino, Loi, Bonnefoy, Larkin, Berryman, Cavalli, Salinas, Bre, Anedda, Valduga, De Angelis, D’Elia, Magrelli, Toma, Ferrari, Viviani, Bevilacqua, Nove, eccetera – qualche volta si fa prendere dalla malinconia e da un po’ di rabbia, quella intellettuale, innocua, forse un po’ di posa (lo ammettiamo), forse inappropriata. No, inappropriata no. O meglio, sì. Nel senso che è inappropriata se ciò che ti fa venire il prurito, se ciò che ti fa venir la voglia di scrivere, in breve, ciò che ti fa incazzare davvero è un libro che dovrebbe essere elogiato perché femminista, di una poetessa femminista, da elogiare perché femminista (e infatti la elogiano), che quindi si impegna a dire la cosa giusta. Eppure, come il genere vorrebbe, non ci prova neanche a dirla nel modo migliore possibile (che poi la poesia è quello, chi lo diceva? Coleridge?). Ma la cosa giusta basta per passare le blande selezioni di Einaudi, che nella poesia oggi cerca l’X Factor, quel quid che piaccia al pubblico, quel finto alternativo, che però qualcosa di buono deve pure averlo. Nel caso della poetessa femminista del libro femminista che ci ha fatto venire il prurito, quel qualcosa è evidentemente una predisposizione all’aforisma, al gioco di parole, spacciato però per una sorta di ermetismo lucido, per intuizione poetica.

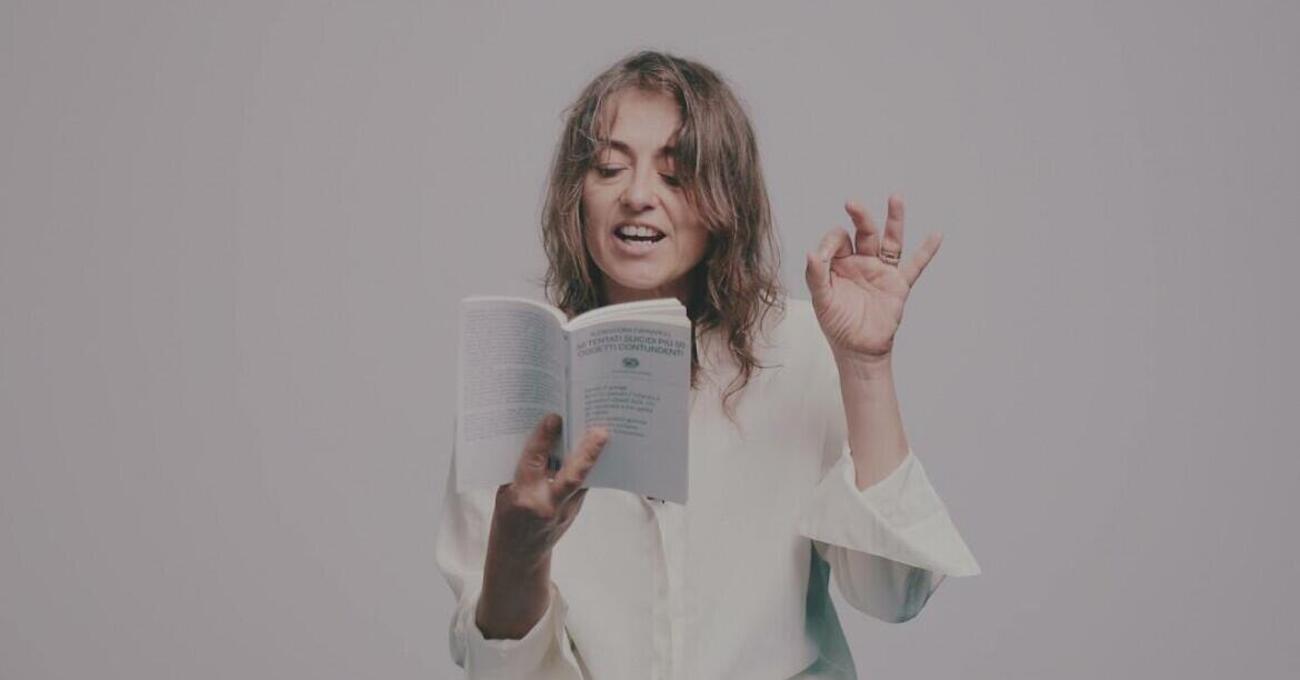

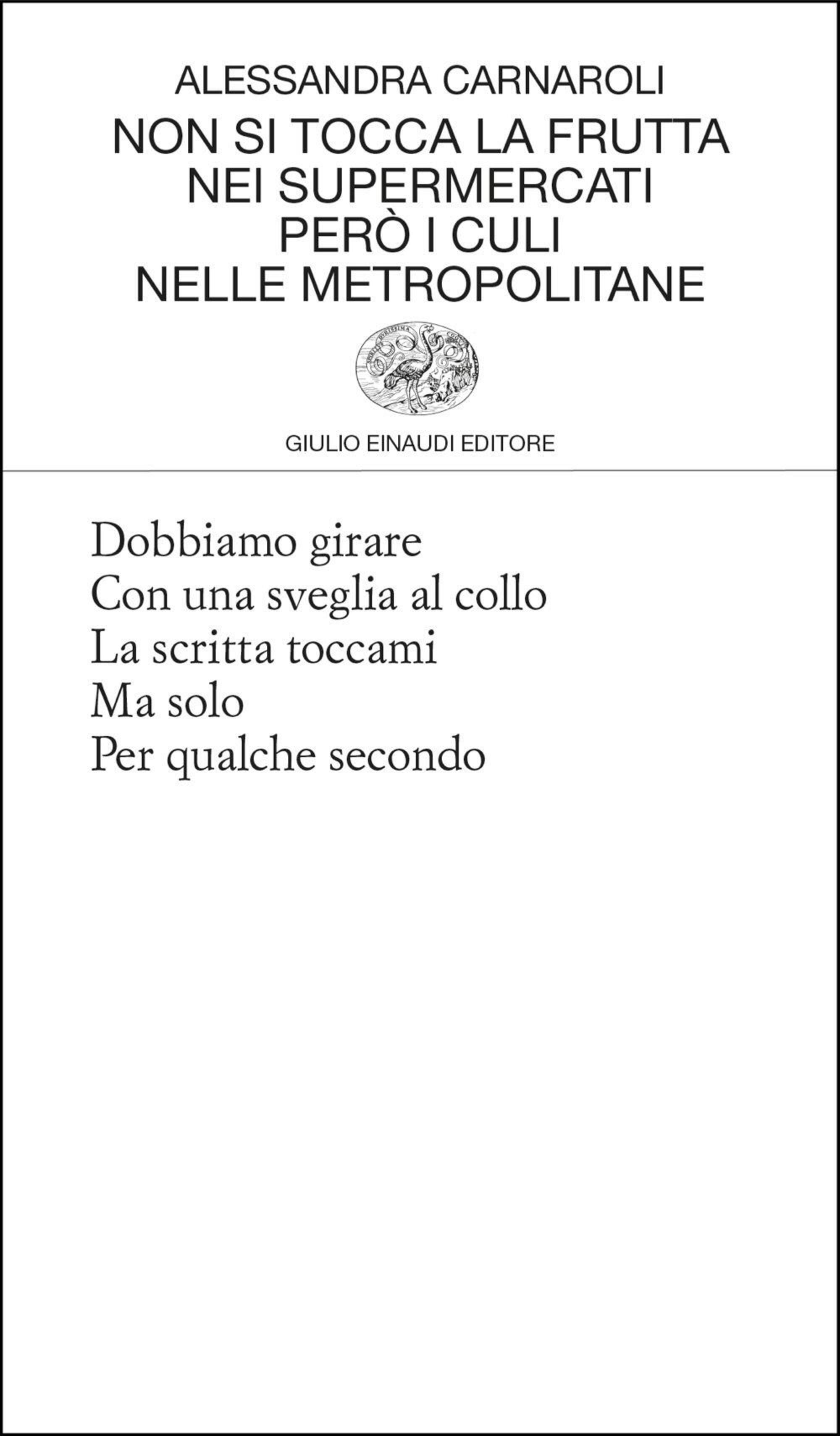

Prima di parlar male del libro è giusto anticipare la prossima opera dell’autrice con alcune delle poesie in anteprima su Facebook: “Per il sindaco / Le vere vittime / Sono i poliziotti / Finiti sui social / Non la fornaia / Identificata / A qualcuno / il pane piace / Un po' bruciato”. E ancora: “Se in principio / Era solo / Il verbo / Ora servono / Anche schwa / E asterisco” e poi: “La schwa / Ai fascisti / Non piace / È una e / Appesa / Al contrario”. (Se non sentite il ritmo è perché non c’è, come non c’è un’idea di verso, se non andare a capo dopo poche sillabe). Non sono finte, sono state scritte davvero sul libro di appunti aperto al pubblico di Alessandra Carnaroli, che poi le travasa in un libro a distribuzione nazionale nelle librerie di tutta Italia. Quelle prima di queste sono finite in Non si tocca la frutta nei supermercati però i culi nelle metropolitane (Einaudi, 2025). Il titolo entusiasmante è un distico del libro, il primo, che esprime una tesi abbastanza originale, quella secondo cui, evidentemente, nella nostra società viene giudicato più grave toccare la frutta senza guanti che non i culi delle donne in metro. È vero? Ovviamente no, Carnaroli lo sa. Ma questo genere di falsità è prevedibile. Dunque, piuttosto che discutere di menzogna, dovremmo chiederci quale sia il rapporto tra poesia e banalità, diade che ha ormai sostituito definitivamente un’altra più antica forma di riflessione, quella del rapporto tra poesia e verità.

Nell’era delle fake news usare concetti assorbiti da una parte dei lettori, quella colta, anche se non hanno alcun riscontro con la realtà, è più che una moda. È una smania letteraria, un desiderio profondo. E perché è così grande, perché lo si alimenta continuando a cercare sempre di più concetti banali, espressioni catchy, slogan buoni per le manifestazioni? Perché sostituisce la fatica. La fatica di scrivere, di riflettere, di tagliare, di aggiustare, di non dire la prima cosa che viene in mente. Poesia come marketing digitale, poeta come influencer, trend al posto dell’ispirazione (i trend: femminicidi, Gaza, Ucraina). Il problema? Che senza fatica, anzi, senza quella “felicità della fatica” (Leonardo Sinisgalli), non c’è poesia.