Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, Adagio completa la trilogia della criminalità di Stefano Sollima e lo fa indicandoci la strada per rivedere le stelle, forse. Prima di chiudere questo ulteriore annus horribilis, andate a correggere le vostre patetiche classifiche di fine anno non richieste e aggiungeteci, subito, Adagio di Stefano Sollima. Perché certi generi in Italia siano così penalizzati (in questo caso il noir) non lo capirò mai. Ma il noir sentimentale - definito così da Sollima - di Adagio merita il vostro pellegrinaggio cinematografico in sala. Questa recensione sarà una merda, perché succede sempre così quando amo un film: perdo il tempo comico. Adagio è quanto di più simile (al contempo non somiglia a niente) alle prime due stagioni di True Detective non solo perché, consciamente o meno, mette a confronto due generazioni lontane, ma per il modo in cui Roma - in particolare Roma est - viene presentata: tentacolare, oscura, di una calma frenetica che promette di farti uscire dalla città senza permetterti di farlo (come farebbe Luis Buñuel ne L’angelo Sterminatore). Siamo a Roma sì, ma potrebbe essere qualunque altra grande città come la Los Angeles della seconda stagione di True Detective. Dopo una panoramica su quel nastro di Möbius che sono le strade romane, troviamo subito il giovane Manuel (promettente Gianmarco Franchini) un Mark Renton dei Monti Tiburtini costretto dal corrotto carabiniere Vasco (Adriano Giannini) e soci, a intrufolarsi in un locale notturno per ottenere materiale video su un noto personaggio politico. Manuel decide di ritirarsi quasi subito dalla missione e nascondersi a casa di un ex collega del padre, il cieco Polniùman (Valerio Mastandrea). Manuel è un figlio della malavita: suo padre Daytona (Toni Servillo) sembra affetto da precoce demenza senile e un tempo, ben lontano dal presente di perenni incendi e blackout, lavorava con Polniùman e Cammello. (Pierfrancesco Favino).

L’incipit è lineare: i buoni non sono pervenuti e i cattivi sono degli antieroi, mentre da fil rouge abbiamo il futuro di un ragazzo incerto. Dopo aver introdotto i protagonisti di questa storia con poche pennellate Sollima sparisce, ma la sua impronta rimane: il controllo c’è, ed è perfetto perché è nascosto e l’andamento viene dato dal montaggio di Matthew Newman, dalla fotografia meravigliosamente asfissiante di Paolo Camera, dalle magnifiche interpretazioni di Servillo, Giannini e soci sostenuti dalla sceneggiatura di Sollima e Stefano Bises. Adagio è una tragedia in più atti, un rito di passaggio, una coming of age per Manuel e una formazione a ritroso per i tre ex vetusti criminali. C’è possibilità di redenzione? O, forse, per questi uomini l’incidente di Manuel è l’ultimo alito di vita, di quella vita che conoscevano lontani dal presente statico quanto l’aria calda dell’estate romana? I tre vogliono davvero espiare i loro peccati e comportarsi da padre per questo ‘cucciolo’ sprovveduto in una città che, dal basso, tutto divora? C’è una grande assenza di elementi femminili, se escludiamo la moglie di Cammello, come se l’unico personaggio femminile possibile, indifferente nel migliore dei casi, in queste esistenze governate dall’entropia potesse essere solo Roma, quella città che si diletta a tenere insieme milioni di disperati per il suo stesso divertimento. Il cieco Polniùman dà il via a 24 ore allucinogene dove tutti, anche Vasco e compagni, sono sotto il tiro di qualcuno, e più si sale in alto nella gerarchia (chi commissiona il lavoro a Vasco?) più i protagonisti mantengono nascosto il loro volto in modo kafkiano. Dal cieco si passa a Daytona, un Servillo che ci regala un redivivo Keyser Söze e una delle scene più belle nella sua elegante semplicità, nella lentezza di un movimento che può risultare fatale. Daytona è un padre indifferente dove Vasco, dal canto suo e per assurdo, riesce a essere presente almeno telefonicamente mentre è impegnato a violare una serie di diritti umani protetto dalla sua posizione, una cosa talmente demenziale degna di Kathleen Turner in Serial Mom.

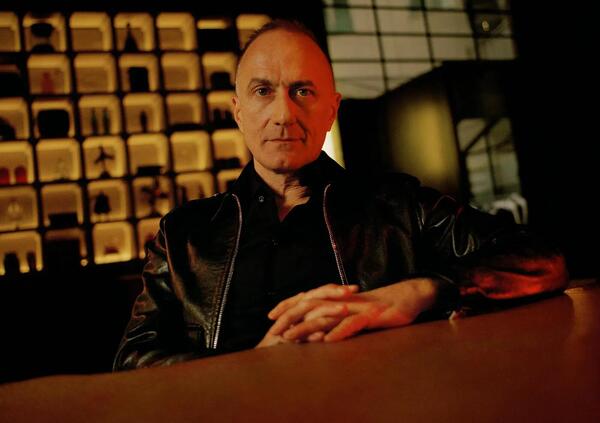

Sul finire, il malato di cancro Cammello al di là del fisico corroso dalla malattia, col suo marsupio da ottuagenario fissato con la bocciofila, dà ancora l’impressione di essere pronto a darle malissimo à la Mike Ehrmantraut (Breaking Bad, Better Call Saul). Lui è l’ultimo spiraglio per Manuel, la possibilità finale per lui e gli altri relitti alla deriva dei propri giorni di dare un senso a tanto dolore inflitto e vissuto. Perché per dirla come Rust in True Detective: "Solo i figli contano". Anche se in questo caso è il figlio di uno di loro, proteggerlo significa mantenere una linea di pensiero coerente tra questi tre ex criminali: andare contro le istituzioni marce. Adagio è un film fatto di corpi che si relazionano agli spazi, una piccola operazione di cartografia su una porzione di Roma. La stazione Tiburtina che non ha bisogno di color correction e di editing, di fuoco e fiamme perché è di per sé, con o senza lavori, tra pendolari e autoctoni, uno dei punti di riferimento più inquietanti in assoluto e degno scenario per una breve quanto efficace resa dei conti. Se la premessa alla serie su Il mostro di Firenze, che uscirà su Netflix, è lo stile raggiunto da Sollima in Adagio, allora attendiamo in modo pavloviano questa nuova prova di forza. Se fosse un western Adagio sarebbe un western dell’anima, dove non c’è più nessuna frontiera da conquistare se non il cuore degli uomini o delle future generazioni (se ce ne saranno ancora) tra le fiamme di un futuro ancora non passato.