I titoli dei libri (come i tweet, come gli interventi in tv o in radio) di Daniele Capezzone non lasciano spazio all’equivoco, e questo non fa eccezione: Trumpisti o Muskisti, comunque “fascisti” (Piemme). È la sintesi del tormentone politico-mediatico-social che, secondo l’autore, definisce la nostra epoca: non conta chi sei, cosa proponi, quali idee porti. Se non ti adegui al catechismo progressista, sei “fascista”. Un’etichetta comoda, un marchio che elimina la fatica del confronto e mette a tacere ogni obiezione.

Capezzone, direttore editoriale di Libero, però chiarisce un punto: non si tratta di un libro pro-Trump. È, semmai, un libro “anti anti Trump”. Non l’agiografia di un uomo o di un movimento, ma la critica serrata contro un’industria culturale e ideologica che ha trovato nel trumpismo (e nei suoi equivalenti globali) un nemico inesauribile e preventivo.

L’anti-antitrumpismo come categoria dello spirito

Il punto di partenza è proprio questo: non si giudicano più i leader per le loro scelte, ma per la loro appartenenza simbolica. Trump, Musk, Milei, Netanyahu (quattro figure diversissime) vengono accomunate dal medesimo destino: l’essere demonizzate.

Capezzone ribalta la prospettiva: non importa se Trump ha tagliato le tasse come Reagan o se al contrario ha spinto i dazi come un vecchio protezionista; non importa se Musk ha portato avanti progetti visionari o ha fatto scelte controverse su X; non importa se Milei ha proposto riforme radicali o se Netanyahu governa tra mille fratture. Quel che conta, nel dibattito pubblico anche italiano, è il riflesso pavloviano: fascisti, populisti, nemici della democrazia. Il libro è un lungo atto di accusa contro questo schema.

La sinistra nevrotica

Il secondo capitolo, “Compagni in analisi”, è il manifesto polemico. Capezzone prende in prestito un concetto da Alfred Adler: il complesso di inferiorità. La sinistra, dice, vive la frustrazione di aver perso il rapporto con i ceti popolari, di non saper più parlare di salari, sicurezza, immigrazione. E allora cosa fa? Costruisce un nemico.

Trump diventa la valvola di sfogo, il bersaglio perfetto. Non è importante discutere le sue politiche, è sufficiente evocarlo come spauracchio. Anche se, per l’autore, “non è colpa dell’Uomo Arancione se […] la sinistra ha scelto una via tecnocratica scollegata dal mandato elettorale diretto” (pag. 20). Più che un avversario politico, Trump è diventato un farmaco per la sinistra, la pillola che cura le sue crisi interne.

Trump e i suoi chiaroscuri

Capezzone non è allineato al trumpismo: il suo Trump non è un superuomo, ma un personaggio contraddittorio. Un leader capace di slanci reaganiani (tagli fiscali, deregulation), ma che pure “far casino (e danni pesanti) con i dazi e esagera con la spesa pubblica e gli sprechi, facendo incazzare Musk. Al quale è difficile dar torto quando, nei giorni della lite fiammeggiante, qualifica Trump come un «ingrato», dopo tutto ciò che il capo di Tesla ha fatto per aiutare Donald alle elezioni di novembre 2024” (pagg. 15-16).

Il secondo mandato presidenziale di The Donald, racconta l’autore, è partito a razzo e poi si è complicato: successi in alcuni campi, incertezze in altri. In questi passaggi si vede un Capezzone analitico, disposto a riconoscere limiti e difficoltà.

Elon Musk, l’ossessione perfetta

Se Trump divide, Musk scatena vere e proprie convulsioni. Il libro dedica a lui un intero capitolo, con un ritratto che mescola ammirazione e divertita ironia. Musk è “un autentico genio da Rinascimento” (pag. 56), “un Prometeo 2.0, , è uno che ha rubato il fuoco agli dèi, e lo fa con un giubbetto strafigo. Stravagante? Certo. Ketaminizzato? Forse. Ma a cosa dovrebbero appassionarsi un ragazzo o una ragazza dei nostri anni? A una mummia incartapecorita della vecchia politica? A un burocrate bruxellese dal volto inespressivo? O forse a chi propone – a suo modo – una dimensione epica?” (pagg. 187-188). Musk il miliardario più odiato e più amato del mondo. Ma soprattutto è il simbolo di un terreno nuovo: quello della libertà digitale.

Capezzone insiste sul paradosso: la sinistra, un tempo paladina della libertà d’espressione, oggi appare ossessionata dall’idea di controllare e regolare i social. E riferendosi a X (ex Twitter) finito in mano a Musk e alla macchina social pro Trump: “A parti invertite, cioè quando tutti i giganti tech stavano al fianco della sinistra mondiale (senza eccezioni, prima della mossa pro Trump di Musk e Peter Thiel), non risulta che nessuno tra i progressisti si stracciasse le vesti. Al contrario, ricordiamo corrispondenze e commenti osannanti sulla «macchina social» di Barack Obama. Ma si sa: quando uno strumento nuovo è funzionale ai dem, allora è progresso, è modernità, è capacità di stare in contatto con le nuove generazioni. Quando invece è la destra a interpretare meglio alcune opportunità, allora scatta una specie di rifiuto viscerale della novità, immediatamente presentata in una luce cupa” (pagg. 148-149).

Da qui l’“ossessione antimuskista”: tweet radiografati, dichiarazioni demonizzate, campagne d’odio. Mentre, nota Capezzone, la stessa veemenza non si applica a ben altri pericoli globali.

Milei, il libertario spirituale

Il ritratto di Javier Milei è quello più caloroso tra quelli politici. Capezzone lo vede come un Don Chisciotte della libertà: non un eccentrico sudamericano, ma un leader che trasforma l’economia e l’ideologia in qualcosa di più: “La questione della libertà assume per lui una dimensione morale, vorrei dire spirituale. Ha a che fare con il rapporto tra Stato e cittadino, tra macchina pubblica e sfera personale di ciascuno di noi: quanto della nostra vita e del nostro benessere possa essere messo ragionevolmente a disposizione dello Stato. Dalle nostre parti – in Europa e in Italia – si farebbe bene ad ascoltarlo e studiarlo. Non (da una parte) a presentarlo come un fenomeno da baraccone o (dall’altra) come un tipo simpatico le cui ricette, però, non sarebbero mai applicabili qui. E perché mai?” (pagg. 139-140). L’Argentina, pur con le sue crisi infinite, potrebbe diventare il laboratorio di un’utopia liberale che parla a tutto l’Occidente? Milei, per Capezzone, non è un’eccezione folkloristica, ma un segnale che la sete di libertà non è morta.

Netanyahu e la durezza del reale

Discorso analogo per Netanyahu, presentato come uomo politico che non si perde nei sofismi. Di fronte all’Iran e alle minacce alla sicurezza di Israele, l’unica regola valida è quella del realismo: difendersi, colpire, sopravvivere. Capezzone racconta la “guerra dei dodici giorni” come un episodio che ha ristabilito la deterrenza, ridato forza a Israele e umiliato Teheran.

Qui entra in scena anche Musk, con il ruolo parallelo di garante digitale: Starlink come strumento di libertà per gli iraniani. Due fronti, uno militare e uno informatico, che convergono.

L’Europa sonnacchiosa

Se i leader irregolari portano scosse di vitalità, l’Europa resta immobile. «Con rispetto parlando, è questa ormai […] la condizione dell’Unione Europea. Tutti fanno finta che esista, ma non esiste più. Sopravvive – appunto – come illusione ottica, come finzione pittorica (in questo caso: come fictio giuridica e istituzionale), ma nei fatti non ci crede più nessuno. Non ci credono gli eurocritici, e questo è perfino ovvio. Ma non ci credono più nemmeno gli eurolirici, i dogmatici della religione europeista. Prendi Emmanuel Macron, l’ultimo idolo dei seguaci di quel culto: pure lui si muove e parla come se l’Ue non esistesse più”. (pag. 130).

La critica è feroce: Bruxelles appare come un salotto polveroso, incapace di decisioni rapide, mentre il mondo corre. Macron e Merz vengono dipinti come “anatre zoppe”, la burocrazia come un muro che frena ogni iniziativa.

Capezzone non nasconde la sua frustrazione: l’Italia, secondo lui, dovrebbe smettere di farsi trascinare e imparare a giocare un ruolo autonomo, dialogando direttamente con Washington.

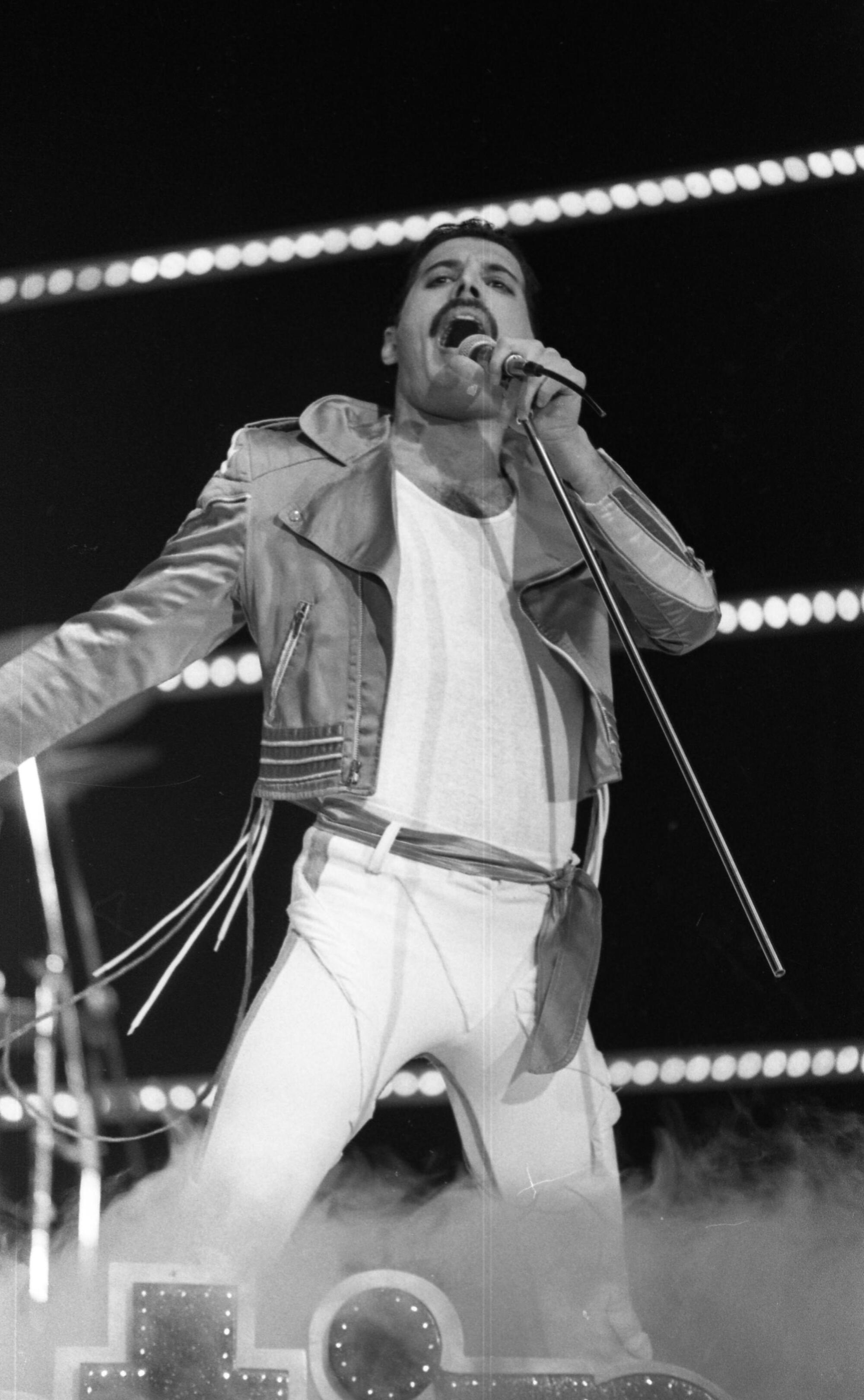

Un intermezzo pop: Freddie Mercury

E poi, all’improvviso, la deviazione. Dopo capitoli su dazi, guerre e immigrazione, ecco il compianto frontman dei Queen, in un capitolo intitolato “Perché dovremmo riscoprire Freddie Mercury. I giovani (e non solo loro) vogliono eroi, e li vogliono libertari, non pupazzetti o ragazzi del coro. C’è voglia di «epica pop»”. Perché? Perché in un mondo di burocrati grigi, Capezzone sente il bisogno di evocare una figura epica, larger than life, che incarnava l’idea stessa di libertà e di eccesso.

“Se Freddie Mercury fosse vivo, il 5 settembre scorso avrebbe compiuto 79 anni. […] Il suo meraviglioso istinto libertario – come per altri versi quello di David Bowie – rimase sempre non incasellabile. Freddie ha predicato e praticato libertà e trasgressione; ha sperimentato un cambiamento incessante, una ricerca inesausta e inesauribile, mostrando in ogni stagione un diverso lato della sua personalità. E proprio per questo non ha mai avuto bisogno di dichiarare e dichiararsi «qualcosa», di trovare il suo posto nel mondo in quanto appartenente a una categoria, o di trasformarsi in insegnante di inclusione, in docente di diversità. E meno che mai ha preteso di trasformare il suo personalissimo modo di essere in una divisa da imporre agli altri, in un’uniforme da far indossare a chi non la desiderasse. Anzi […]: c’è da immaginare che oggi sarebbe stato capace di inventare nuovi geniali sberleffi sia verso qualche insopportabile reazionario sia verso i pasdaran del conformismo progressista”.

Per Capezzone, con The show must go on “senza essere blasfemi, siamo all’altezza di Camus e della sua rilettura del mito di Sisifo: gli uomini sono condannati a spingere un masso che inevitabilmente poi rotolerà giù: fatica immensa e inutile, apparentemente. Eppure è in quella dimensione agonistica che può esserci il senso stesso dell’avventura umana. Un aneddoto divenuto celebre racconta che May, illustrando la canzone a un Mercury già tanto sofferente, fosse preoccupato per quella sequenza di note alte. Freddie sorrise, bevve una vodka, forse due, e cantò in modo meraviglioso e insieme tragico. E ora provate a risentirla senza commuovervi”.

Il finale leopardiano

Ma è sorprendente anche la chiusura. Dopo la tempesta polemica, dopo i leader, le guerre e i social, e dopo aver fatto notare che “continuiamo a non vedere il rischio Islam. E così ci raccontano che il problema è la «tecnodestra», mica l’Islam aggressivo. Stessa cosa per la Cina, trattata in guanti bianchi”, Capezzone si concede un epilogo letterario. Chiama in causa Giacomo Leopardi, non come “pessimista cosmico”, ma come pensatore capace di uno sguardo scettico e insieme pietoso sull’uomo e lo cita: “La mia inclinazione non è mai stata d’odiare gli uomini, ma di amarli”. Per colpa anche di certa scuola, per Capezzone “intere generazioni di studenti sono state ammorbate da un’immagine di Giacomo Leopardi quasi offensiva rispetto alla reale identità di quel gigante. Sì certo, non manca mai l’omaggio rituale al poeta di Recanati, ma – ecco lo sfregio – lo si colloca in una dimensione quasi pietistica, una specie di caso umano, in una lettura in chiave più che altro psicologica della sua personalità e della sua traiettoria esistenziale: un tipo solitario, triste, gobbo, dunque pessimista. Roba da pazzi. Ecco, sarebbe l’ora di stracciare e cestinare questa caricatura ridicola, e di restituire ai giovani la vera dimensione non solo di uno dei due o tre poeti più importanti dell’intera storia della nostra letteratura, ma – ecco il punto – di un pensatore e anche in qualche misura di un filosofo di primissimo piano” (pagg. 202-203). E nel suo proporre come orizzonte una sorta di umanesimo conservatore, Capezzone fa notare che “la tremenda lucidità di Leopardi non si accompagna ad alcuna freddezza di testa o di cuore. Il suo realismo sconsolato lo conduce comunque verso un umanesimo compiuto e integrale” (pag. 204).

Profezia su Charlie Kirk?

Dopo l’omicidio di Charlie Kirk, Capezzone ha evidenziato un passaggio del suo libro che a suo dire sarebbe stato tristemente profetico: “Secondo un report Ncri (Network Contagion Research Institute) – si legge nel volume – 38 americani su 100 considererebbero giustificabile l’assassinio di Trump (che già qualcuno ha almeno due volte provato a far secco, come ricorderete) e ben 31 l’eliminazione di Elon Musk. I due non avevano ancora litigato, ma è presumibile che anche dopo la rissa restino accomunati dall’odio di chi li detesta. Attenzione infatti: se si restringe il campione agli elettori di sinistra, le percentuali si impennano fino rispettivamente al 55% e al 48%. Non solo: anche senza arrivare all’omicidio, 6 progressisti su 10 ritengono accettabile danneggiare un’auto Tesla a causa di ciò che essa rappresenta. Capite bene che ogni argine è stato travolto, ogni tabù abbattuto, fino all’eliminazione fisica del nemico, rispetto alla quale il danneggiamento contro le cose è considerato un banale antipasto. Di più: le cifre suggeriscono sia un elemento quantitativo (numeri di massa) sia un elemento qualitativo (la violenza o almeno l’accettazione della violenza come tendenze socialmente sdoganate e quasi «di moda»)” (pagg. 13-14).

E c’è anche spazio per una considerazione personale dell’autore: “C’è un momento nella vita di un uomo «pubblico» in Italia in cui il malcapitato deve scegliere: vuole essere invitato a salotto, vuole essere incluso nei dinner parties delle case «perbene», vuole essere preso sottobraccio nei circoli esclusivi, vuole essere considerato con rispetto dai cosiddetti «ceti dirigenti»? Oppure – ecco l’altra opzione – preferisce rimanere leale alle proprie idee, confidando più nelle persone comuni, nella common people, che non nelle «aristocrazie intellettuali e culturali», nel sorriso aperto di chi si incontra per strada più che nel sorrisino stronzetto di chi pensa di sapere già tutto e disprezza ogni visione minimamente eterodossa? Da oltre vent’anni ho scelto la seconda ipotesi, scontando diffidenze e freddezze anche in luoghi teoricamente insospettabili, perfino in certi ambienti che amano definirsi «liberali». Figurarsi altrove, figurarsi dalle parti della sinistra chic” (pag. 14).