La notizia è semplice, eppure nessuno l’ha riportata: Morgan ha composto la colonna sonora di un film che ha vinto il Los Angeles Film Festival, il Toronto Film Festival, due festival di New York, il Festival di Berlino, quello di Londra e altri venti tra i più importanti festival cinematografici del mondo. Nessuna testata italiana ne ha parlato. Nessun comunicato. Nessuna agenzia. Silenzio. Il film, Nado, è un documentario intenso e commovente: racconta la vita di un artista novantenne, scultore mutilato da ragazzo, con la regia di un giovane italiano, Daniele Farina. Un’opera che ha toccato il pubblico e convinto giurie internazionali, anche grazie alle musiche di Morgan, originali, inconsuete, innovative. La domanda sorge spontanea: perché un’opera capace di trionfare ovunque nel mondo è completamente ignorata in Italia? La risposta non è solo culturale, ma politica, simbolica, sistemica. Negli ultimi vent’anni nessun regista italiano ha affidato a Morgan una colonna sonora. Non perché non ne sia capace al contrario: è uno dei compositori più originali, visionari e preparati in circolazione. Ma perché è stato progressivamente delegittimato, marginalizzato, deformato fino a diventare un tabù. Un artista scomodo, che nessuno osa più valorizzare per paura di uscire dal pensiero dominante.

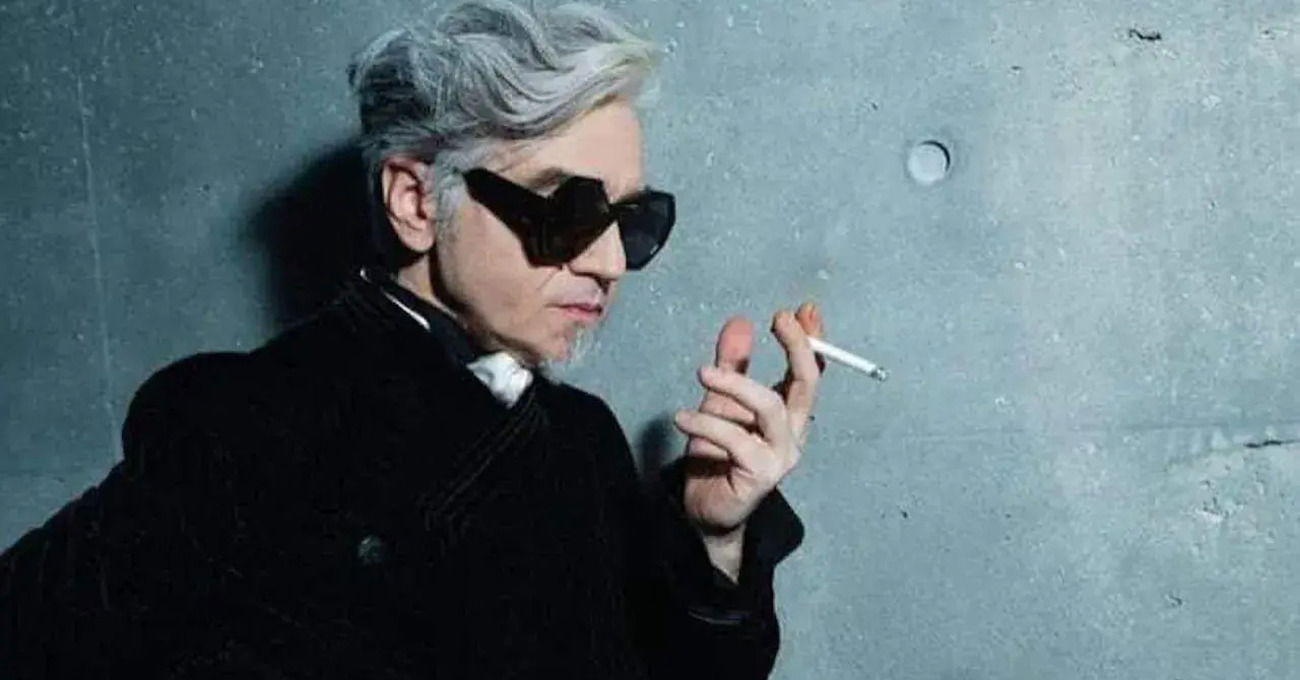

Eppure la domanda resta: chi è questo Morgan?

Morgan è un caso unico non solo per il nostro Paese, ma per la storia della cultura globale. Un artista totale, multidisciplinare, inclassificabile. Musicista, scrittore, teorico, divulgatore. Un’intelligenza libera, radicale, refrattaria a ogni forma di addomesticamento. Il fatto più inquietante è che non riceve interesse istituzionale, editoriale, industriale. E dunque, per il sistema, non esiste. È come se ogni sua attivazione generasse automaticamente la sua disattivazione: lo si ignora, lo si scredita, lo si ridicolizza, lo si annulla. Una delle menti più fertili e prolifiche della scena culturale italiana viene sistematicamente espulsa dal discorso pubblico. Se si elencasse anche solo una minima parte della sua produzione musicale, letteraria, teorica, divulgativa basterebbe per collocarlo tra i grandi protagonisti della cultura europea. Ma le sue opere, troppo significative, troppo vive, generano un effetto paradossale: più sono potenti, più il sistema le rifiuta.

Il meccanismo è perverso: originalità scambiata per devianza, profondità per disturbo, libertà per disfunzione

Morgan non può essere celebrato perché non è normalizzabile. Così, privato di legittimazione, viene cannibalizzato dai media e dall’industria, ridotto a figura da spettacolo, bersaglio di proiezioni collettive. Lo si consuma senza capirlo. Lo si espone per zittirlo. Lo si isola per neutralizzare ciò che rappresenta: la verità dell’arte. In un sistema che riconosce solo ciò che può incasellare, ciò che sfugge viene rimosso. E Morgan sfugge a tutto: ai generi, ai ruoli, ai format, ai poteri. È antigerarchico in un mondo fondato sull’obbedienza, meritocratico in un contesto che premia l’allineamento, anticipa il tempo in una cultura che vive solo nell’immediato. È troppo avanti. Troppo libero. Troppo autentico. E dunque va escluso. La vera domanda, allora, non è più chi sia Morgan. Ma chi siamo noi, se non siamo in grado di riconoscerlo.