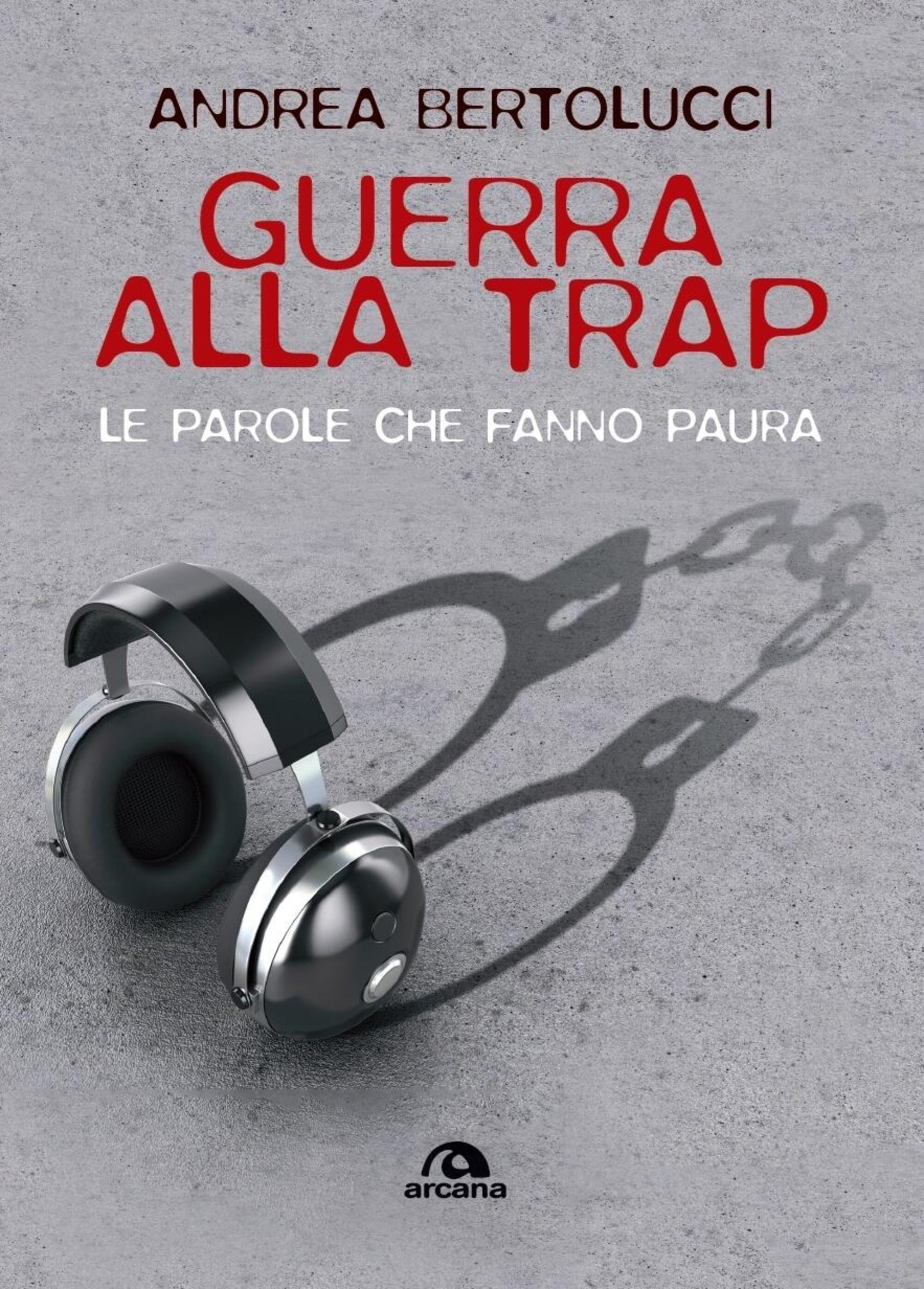

Andrea Bertolucci lo sa: “Non esiste un manuale di istruzioni su come funziona la cancel culture”. Eppure, pagina dopo pagina, ha provato a scriverne uno: Guerra alla trap. Le parole che fanno paura (Arcana Edizioni) è un atto d'accusa travestito da libro – o forse un libro travestito da atto d'accusa – contro il moralismo (anche giudiziario), il finto garantismo culturale e una classe dirigente che ha smesso di ascoltare. Lucido, militante (non inteso come di parte, ma che spinge a una partecipazione attiva), pieno di fonti, insomma una lama ben affilata per entrare nelle ipocrisie contemporanee. Bertolucci parte da un dato di fatto: la trap è il bersaglio perfetto. In America, come dimostra il caso Young Thug, i testi vengono usati sistematicamente come prove nei processi. Anche in Europa, come in Inghilterra, alcuni artisti arrivano a dover consegnare canzoni e videoclip alla polizia prima di pubblicarli. E in Italia? “Sembra che se cerchi di ragionare passi per l’avvocato difensore”, ironizza l’autore. Il caso di Shiva, respinto dal sindaco mentre cercava di finanziare il recupero del campetto dove giocava da bambino, è emblematico: “Della mancanza di ascolto da parte della politica dei bisogno di intere generazioni”. Il libro affonda anche nelle origini della cultura rap e trap, dai tetti assolati dei block party afroamericani alla claustrofobia delle trap house, con un passaggio fondamentale: la Black Mafia Family. Una narrazione storica che maneggia con precisione accademica, senza mai perdere la postura da cronista.

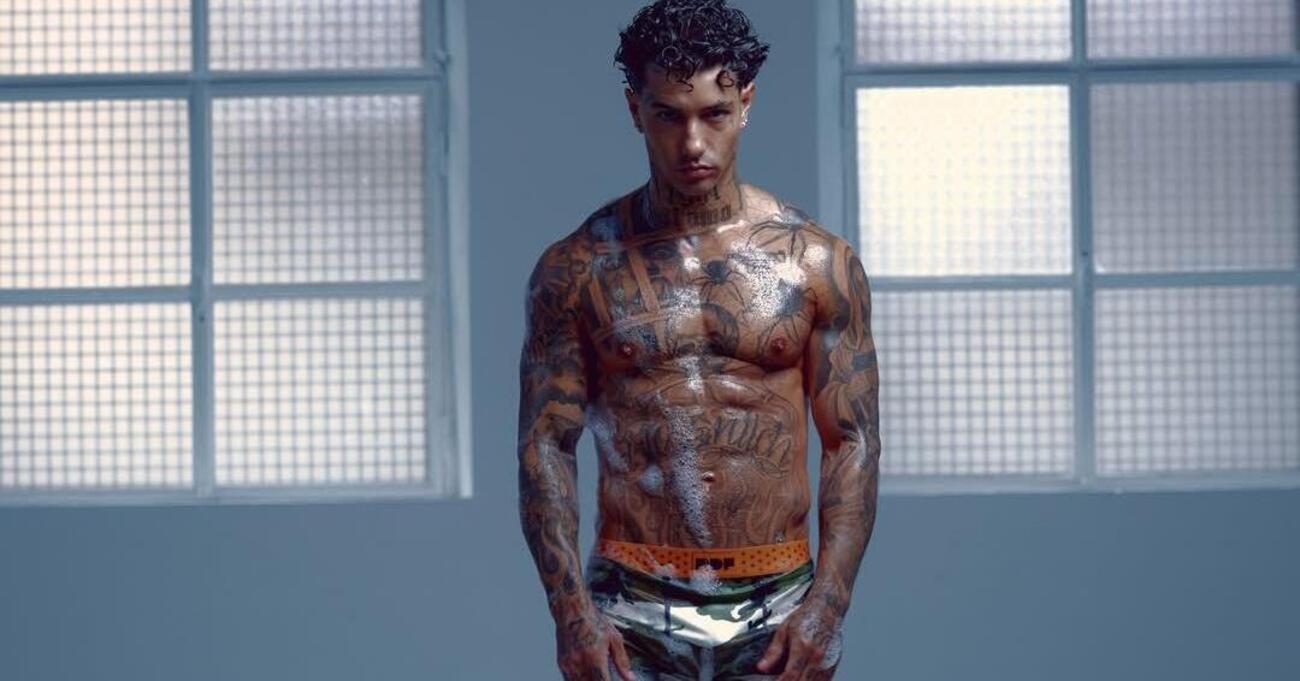

In questa intervista ci siamo spinti con lui anche oltre il volume appena pubblicato, andando a toccare vari casi che hanno fatto discutere negli ultimi tempi. “Simba La Rue? Oggi fa quello che dovrebbe fare il ministero dell’Interno. Per questo la politica non lo sopporta. Perché questa è una generazione che non vota, che non ci crede più. E la trap ha fatto quello che la politica non è stata capace di fare: darle voce”. Se questa affermazione vi sembra eccessiva, aspettate di sentirla argomentare: “Quello che dà fastidio non sono i testi. È il fatto che la musica più ascoltata dai giovani italiani sia fatta da figli di immigrati”. Ecco perché Guerra alla trap è più di un saggio. È una radiografia della frattura. Un testo che porterà nei licei e nelle università la stessa materia viva che altri vorrebbero censurare. Non è un caso se Enzo Mazza, presidente della Fimi (Federazione Industria Musicale Italiana), ha firmato la prefazione: un segnale politico, ma anche un segno dei tempi. Perché in fondo, come ricorda Bertolucci, “in America si studiano i testi trap nei corsi universitari. In Italia, se ci provi, ti guardano come se fossi l’avvocato difensore degli imputati”. E ci ha parlato anche di Tony Effe ("ha vinto sul Comune di Roma"), Fedez ("non fa più parte del rap game"), Guè ("non ha mai tradito la street credibility"), Morgan ("facendo meno numeri si può sacrificare") e tanto altro. E alla fine rimangono una consapevolezza e una domanda. Ecco cos’è la trap: l’ultima voce di chi è stato dimenticato da tutto il resto. E voi vi chiedete perché fa così paura?

Partiamo dal titolo del tuo libro, Guerra alla trap, che è già un’affermazione che indica una precisa impostazione. Chi, secondo te, ha più paura della trap oggi? Le istituzioni, i media, il pubblico?

Secondo me è un’idea, una sorta di comunione di intenti. La definirei così. Non solo a livello artistico, ma anche a livello politico e giuridico, ho visto che la trap è diventata un po’ il capro espiatorio di tanti problemi che affliggono la nostra società. Come poi spiego anche nel libro, in particolare nella conclusione, forse sarebbe il caso di cercare altrove le vere cause. Il titolo del libro è un’evoluzione di un editoriale che avevo scritto per un magazine, che si intitolava Guerra al rap. In quell’articolo avevo raccontato, dagli anni ‘70 in poi, l’ostilità che le istituzioni hanno mostrato verso questa musica. Poi, però, mi sono reso conto che soprattutto nel periodo in cui avevo scritto quell’articolo, ma anche oggi in Europa, i tentativi di censura si erano fatti sempre più frequenti. È come se la stessa “guerra” raccontata per il rap classico si fosse evoluta, e fosse diventata ancora più accanita nei confronti della scena trap, che ha subito molti più tentativi di censura e di divieto.

Nel libro citi anche casi giudiziari in cui i testi di artisti trap sono stati usati come prove nei processi. Sono precedenti pericolosi?

Sì, purtroppo esiste questa concezione, e guardando anche il processo a Young Thug al quale ho dedicato un intero capitolo, per cui il rapper oggi viene criminalizzato. Al di là dell’opinione pubblica, che magari punta il dito con una certa superficialità, e posso capire, ad esempio, l’anziano signore che guarda con sospetto alla figura del rapper, il problema è che questa criminalizzazione arriva anche da chi dovrebbe avere un approccio più razionale. E questo è inquietante.

Il processo a Young Thug apre un interrogativo potentissimo: dove finisce l’arte e dove inizia la prova processuale?

Nel libro riporto diverse ricerche fatte soprattutto in America: il rap, in particolare negli ultimi anni, con l’avvento della scena trap, ha subito molti più tentativi di ammissione in aula come prova rispetto a quanto avvenuto nei 50-60 anni precedenti di storia della musica. In passato i tentativi di usare testi musicali come prove giudiziarie erano davvero pochi, mentre oggi assistiamo a un’esplosione. Già solo questi dati dovrebbero far scattare un campanello d’allarme.

Nel libro spieghi anche molto bene le origini della trap, che affondano le radici nella Black Mafia Family. Una matrice già di per sé controversa, che si porta dietro un’etichetta “criminale” e che può essere facilmente strumentalizzata.

Sì, infatti. Io, pur limitandomi a raccontare e storicizzare la cultura trap, a volte mi sento anche un po’ colpevole di contribuire a questa narrazione. Però è un dato di fatto: la trap nasce in un contesto molto diverso da quello del rap classico. Il rap nasce in un ambiente sociale, all’aria aperta: c’è proprio l’idea delle strade, del cielo, del sole, dei block party afroamericani organizzati sui tetti. È una cultura “open air”. La trap invece nasce in ambienti chiusi, claustrofobici: le trap houses, le cucine dove si spaccia, luoghi fumosi, opprimenti. E tutto questo si riflette anche nel sound e nelle tematiche. Hai giustamente citato la BMF, la Black Mafia Family. A un certo punto si ritrovano con enormi capitali derivanti dal narcotraffico e decidono di riciclarli aprendo un’etichetta musicale. In realtà, come racconto nel libro, avevano un solo artista sotto contratto, un nome minore, anche se è stato il primo a risultare effettivamente a libro paga della BMF. Ma ti posso dire con certezza che artisti molto più famosi hanno comunque beneficiato dell’enorme iniezione di denaro portata dalla BMF. È un contesto che nel libro definisco una sorta di moderno “kitchen gospel”.

Cioè?

Se i gospel nascevano nei campi di lavoro delle piantagioni, questi sono campi di lavoro criminali. Quindi sì, la trap nasce con un fortissimo Dna criminale, che si porta dietro anche negli anni successivi e fino a oggi. Ma da qui a dire che tutti gli artisti che abbracciano oggi questa musica siano dei criminali, e che i loro testi vadano usati come prove in tribunale, ce ne passa.

Anche perché, se pensiamo alla storia della musica, i legami tra artisti e criminalità non sono una novità. Vengono in mente da Frank Sinatra a Franco Califano, fino alla scena neomelodica. Ma nessuno ha mai pensato di usare sistematicamente i loro testi come prove, no?

Esatto. E il caso Young Thug è emblematico proprio per questo. È un caso che richiama una legge americana secondo la quale, se una persona o un’organizzazione commette più di tre crimini rientranti nella definizione di “crimine organizzato”, si può configurare l’esistenza di un’associazione criminale vera e propria. Il problema è che i testi delle canzoni, soprattutto in questo genere, toccano spesso certi temi e possono quindi essere presi, decontestualizzati e riutilizzati a piacimento da giudici e pubblici ministeri. Questo è un punto centrale. Perché se togli quei testi come prove, viene meno tutto l’impianto processuale. E questo è stato dimostrato da molti di questi casi. Molti artisti infatti hanno iniziato, un po' come in passato con l’etichetta "Parental Advisory Explicit Content", a inserire dei disclaimer direttamente nei brani. E a me fa molto riflettere come sia cambiata anche la forma canzone. All’inizio del pezzo, con l’autotune e tutto, l’artista dice: “Guarda che quello che sto dicendo non è vero”. Cioè, siamo arrivati al punto di dover mettere una sorta di liberatoria poetica, perché altrimenti rischiano guai seri.

È come se dovessimo mettere dei disclaimer anche prima delle favole per bambini?

Sì, assolutamente.

Mi viene in mente un video di Shiva a Le Iene dove racconta: “Volevo sistemare il campetto dove giocavo da piccolo nella mia zona. Ero disposto a mettere 30 mila euro di tasca mia. Ho chiesto al sindaco, e lui mi ha detto di no perché i miei testi sono troppo violenti".

Sì, c’è una distanza che, secondo me, andava colmata già da tempo. Forse ormai è anche troppo tardi. È una concausa, nel senso che già esiste una rabbia, che poi si esprime nella musica. Ma la politica, che avrebbe proprio il compito di ascoltare e rispettare chi cerca di migliorare la propria vita, anche attraverso l’arte, risponde invece chiudendo la porta in faccia. Quello che è successo a Shiva, ma che credo sia accaduto almeno una volta nella vita a tutti i rapper e artisti trap, dagli Stati Uniti fino all’Europa, è emblematico. È il simbolo di un’impossibilità, o forse è meglio dire una mancanza di volontà, di ascoltare davvero i bisogni di intere generazioni, di quartieri dimenticati, di chi cerca in qualche modo di urlare il proprio disagio. Lo fa magari in modo discutibile, ma quel campetto che non è stato bonificato perché un sindaco ha trovato i testi di Shiva “troppo violenti” è l’emblema di cos’è oggi la politica.

Nel tuo libro ti concentri anche sulla Uk Drill, spiegando che in Inghilterra la repressione contro la trap ha raggiunto livelli estremi. Temi che possa succedere anche in Italia?

Io spero di no, ma in parte sta già succedendo. In Inghilterra la situazione è insanabile: alcuni artisti devono consegnare i testi e i video alle autorità prima ancora di poterli pubblicare. E una cosa simile è già successa anche qui, durante il processo a Shiva. Con il governo che abbiamo attualmente, temo che le possibilità siano infinite. Da un certo punto di vista, magari egoisticamente, ci potrei anche sperare: il libro venderebbe molte più copie. Ma sarebbe un segnale devastante.

Da noi però la componente politica della trap sembra essersi un po' persa, o quantomeno è molto diluita. Abbiamo copiato l’esempio americano, ma lo abbiamo in qualche modo “italianizzato”?

Direi di sì. Quella che era l’attitudine politica del rap, soprattutto nella old school, negli anni ’90 era arrivata anche in Italia con una forte connotazione sociale. Ma quella stagione si è conclusa. Oggi siamo in un’altra fase, molto più incentrata sull’egotismo, sul “salvare me stesso, la mia famiglia, la mia crew”. Non c’è più un sogno collettivo, non c’è più un orizzonte politico. E questo rispecchia perfettamente ciò che vediamo nella società: i giovani oggi non votano, i dati sono inquietanti. C’è una disaffezione profonda che si riflette anche nella musica. Ma secondo me è proprio per questo che dà fastidio. Oggi c’è una nuova generazione di artisti, penso a Baby Gang o Simba La Rue, che fanno musica e che rappresentano, per molti giovani italiani, la prima forma di consumo culturale. Questo dà molto fastidio. L’idea che il 90% del consumo musicale giovanile sia oggi in mano a ragazzi di seconda o terza generazione spaventa.

Rispetto al passato, la differenza forse è che oggi questi artisti non portano avanti una linea politica precisa, ma fanno una fotografia trasversale dei problemi, svelando le mancanze di tutte le parti politiche. È una specie di inchiesta giornalistica fatta da chi quei problemi li vive?

Esatto! Ed è questo che manca in Italia: manca chi smaschera quelle problematiche. Oggi ci troviamo nella situazione paradossale in cui è Simba La Rue a fare quello che dovrebbe fare il ministero dell’Interno. E questo dà fastidio. Perché, dietro ai testi “che non vanno bene”, c’è una necessità molto più grande. Una necessità che è vista come fastidio e che quindi viene censurata.

Nel tuo libro segnali anche che negli Stati Uniti i testi rap e trap vengono studiati nelle università, mentre in Italia questa cosa sembra ancora un’eresia.

Assolutamente. A volte mi capita di parlare in scuole o università e sembra sempre che arrivi l’avvocato difensore degli artisti trap. Ma io non voglio essere quello. Vorrei semplicemente essere una figura giornalistica, uno studioso del fenomeno che prova a rispiegare certe dinamiche. Magari a generazioni troppo giovani per avere gli strumenti per contestualizzare, o a generazioni troppo anziane per comprendere davvero cosa stanno dicendo certi linguaggi. La cultura trap si difende benissimo da sola, non ha bisogno di avvocati difensori. Ma quello che manca, purtroppo, è lo spazio nei contesti intellettuali, nell’editoria, nelle università.

A proposito di editoria: c’è un vuoto anche lì?

Oggi si fa il libro di un artista perché “tira”, perché vende tante copie. Hai l’editore di turno che lo pubblica per motivi commerciali. Ma manca un’editoria sulla trap come fenomeno culturale, qualcosa di più didattico, che riporti questi linguaggi anche nei luoghi della formazione, come le università.

Un segnale incoraggiante però c’è: la prefazione del tuo libro è firmata da Enzo Mazza, che è a capo della Fimi. Non è proprio uno qualunque.

Un segnale politico. Enzo ha una carica che è quasi politica, e il fatto che la Fimi abbia deciso di sostenere questo progetto, addirittura scrivendone la prefazione, è un segnale importante. Oggi servono segnali di questo tipo. Tra l’altro, nella conclusione del libro cito quello che per me è stato l’episodio scatenante della “guerra alla trap” in Italia: un incontro alla Music Week di due anni fa, quando il sottosegretario alla Cultura, Gianmarco Mazzi, prese i testi di Simba La Rue e di Shiva e li lesse completamente decontestualizzati, chiedendo la creazione di un organo di controllo. In buona sostanza una censura. In quel momento ho capito che dovevo scrivere questo libro. E credo che anche Enzo Mazza fosse presente a quell’incontro. E l’estrapolazione di frasi dai testi, per piegarli a un certo discorso politico, è diventato ormai un metodo.

Lo vediamo ovunque, dai testi trap al Manifesto di Ventotene...

Purtroppo è così. Anche la televisione avrebbe molte più occasioni per approfondire seriamente questi temi, ma spesso se le lascia sfuggire. Spesso rifiuto certi inviti, perché manca il contesto per raccontare certe realtà. Rischi di trovarti, come successo ad alcuni artisti, di fronte a un plotone d’esecuzione. Ci sarebbero però anche programmi come quello di Massimo Gramellini, che guardo e che in teoria dovrebbero approfondire, ma anche lì, su questi temi, c’è molto pressappochismo. Mi ricordo lo psichiatra Paolo Crepet e l'attrice Cristiana Capotondi che avevano fatto dichiarazioni agghiaccianti proprio in quella trasmissione. Io, invece, sarei felicissimo di un confronto pubblico con Crepet su questi temi. Il punto è che anche intellettuali che io reputo profondamente intelligenti non riescono a vedere la portata di questo grido d’allarme. Eppure l’Italia ha un grande vantaggio: può osservare quello che succede in Francia, in Inghilterra, in Spagna. Questi fenomeni lì arrivano prima, per motivi geografici e culturali. E invece niente. Guardiamo le banlieue francesi: nel 2003, 2005, 2009, già c’erano artisti che urlavano il disagio. Ma noi facevamo finta di niente. Avevamo il vantaggio di poterci preparare, e non l’abbiamo sfruttato. Ora ci siamo. Le periferie di Milano, nonostante anni di giunte di centrosinistra, sono esplose. Ma semplicemente perché sono state dimenticate.

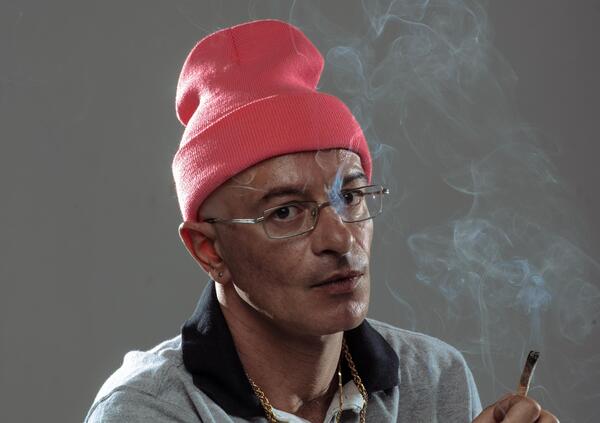

Uscendo dal tuo libro, ma per contestualizzare in base a casi di cui si è discusso: Simba La Rue e Baby Gang, condannati, continuano a lavorare. Morgan, che non è ancora stato condannato, è stato cancellato anche dalla discografia. È solo una questione di peso di mercato, o c’è dell’altro?

Secondo me è proprio un tema banale: un tema discografico. Baby Gang, lo ricordiamo, è l’artista italiano più ascoltato. Ha intorno a sé degli interessi, dei numeri, delle strutture. Morgan non ha quegli stessi numeri. E quindi, se si deve “sacrificare” qualcuno, è chiaro che a finire sotto è Morgan. Nel libro c’è un capitolo intero dedicato alla cancel culture. Io, ad esempio, sono un fan di Kanye West. Non perché condivida le sue uscite, che sono spesso fuori controllo, ma perché è uno dei più grandi artisti degli ultimi vent’anni. E lo è a prescindere dal personaggio. Perché in passato ci sono stati pittori, poeti, artisti con vite folli e problematiche. Oggi si punta il dito in primis sull’opera. Sulla canzone. Sul quadro. Sul libro. È una forma di normalizzazione. E uno dei grandi problemi della modernità sono i social. Sono il canale perfetto per questo tipo di giustizia sommaria. Non importa se uno poi risulta innocente: intanto lo si è cancellato. Lo si è già rimosso dalle playlist, lo si è già silenziato.

Un altro caso che ha fatto discutere è stato quello di Tony Effe, escluso dal concertone di Capodanno a Roma. Poi però si è organizzato il suo evento, il sindaco si è scusato. Alla fine, è sembrato quasi il vincitore morale.

Sì, decisamente. Gualtieri e il Comune hanno fatto una pessima figura, mentre Tony Effe ha fatto la sua festa, ha devoluto l'incasso in beneficenza, insomma, alla fine ha vinto lui. Non credo sia stato un vero caso di cancel culture, perché in quell'episodio la rete era schierata con lui, non con il Comune. Però anche quello è un segnale politico, uno di quei segnali di cui parlavamo prima.

Nel libro scrivi una cosa che mi ha colpito: “Da una parte si cerca di disintegrare il ring creativo dell’hip hop, dall’altra lo si difende con ogni mezzo”. Ma non esiste un manuale di istruzioni per gestire la cancel culture. È un’azione che genera reazione.

È proprio così. Il problema è che non c’è un regolamento, non c’è un codice. I social sono diventati il tribunale. È un caos continuo.

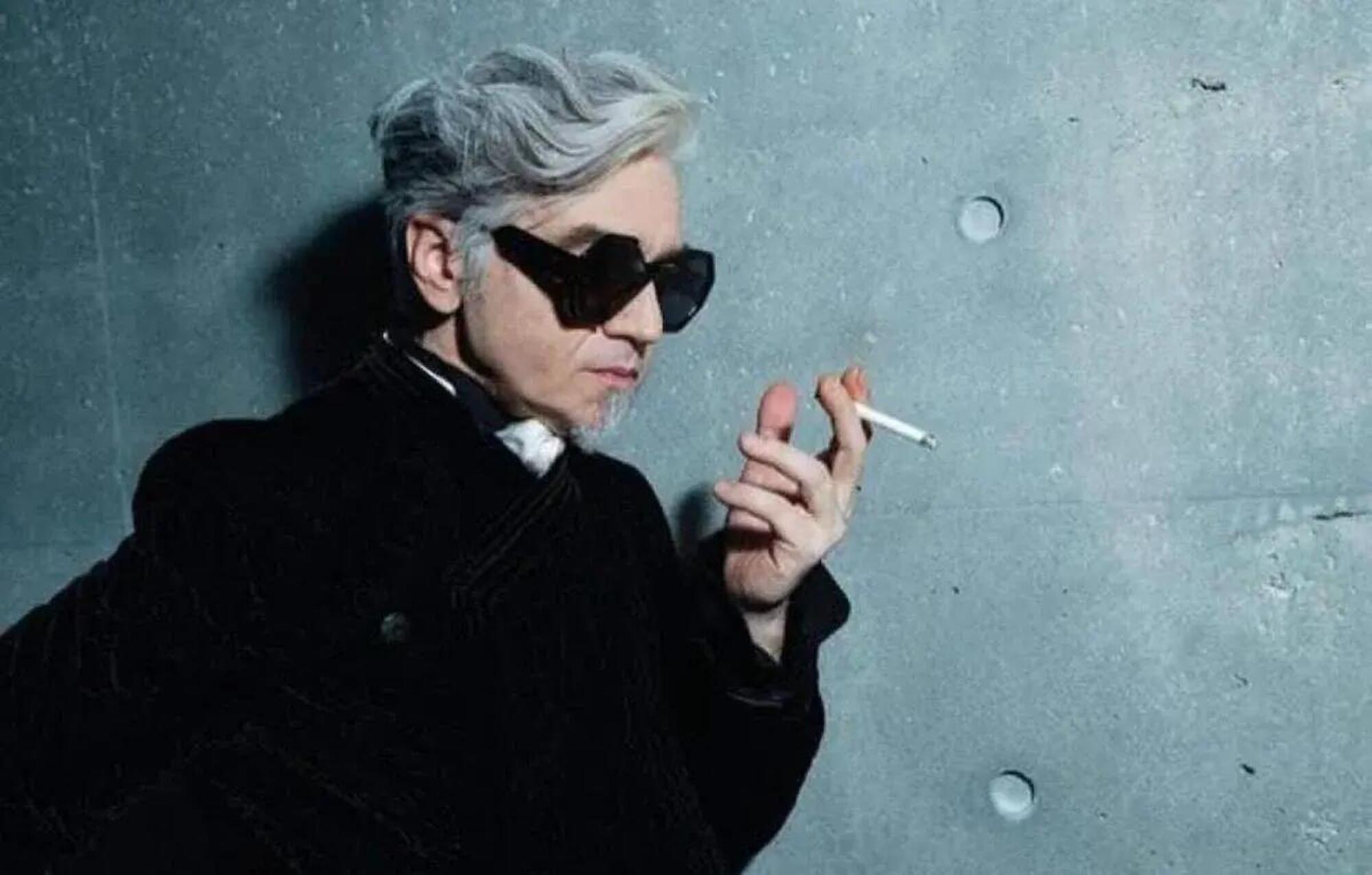

Il dissing fra Tony Effe e Fedez è stato uno dei momenti più chiacchierati del 2024. Secondo te era reale, tutto finto, o anche i litigi veri diventano marketing?

Ovviamente anche i litigi veri diventano marketing. A me piacciono i dissing, soprattutto quando non si fermano alle storie su Instagram, ma diventano canzoni. Come è stato nel caso di Salmo e Luchè, ad esempio. Non succede niente di pericoloso e ci ritroviamo ad ascoltare pezzi di altissima qualità. Anche Fedez lì, paradossalmente, dà ancora il meglio di sé. C’è la rabbia, la voglia di prevalere, magari non c'è una etichetta che ci mette lo zampino, si crea un’alchimia che tira fuori canzoni potenti. È come se tornassero a quando erano nella cameretta, ancora sconosciuti. Con quella fame là. Quando arriva la consacrazione, che sia Sanremo, un disco di platino, la tv, il rischio è di perdere lo “struggle”. Quella voglia di emergere che ti portava a scrivere, a cercare un’identità. E quindi un dissing, ogni tanto, è come una scossa elettrica che risveglia tutto.

Fedez oggi fa ancora parte del "rap game" o è un’altra cosa?

No, ormai è un’altra cosa. Non me la sento più di inserirlo nella scena rap. Però, se volesse, potrebbe ancora farne parte. Questo è evidente. È una sua scelta.

Guè, invece, è il nostro Snoop Dogg? A Tintoria ha detto che se facesse un feat. con Al Bano i fan gli direbbero comunque "bella zio".

È proprio così. Guè è uno dei pochi che può permetterselo. Ha un’età anagrafica che, in altri, potrebbe creare imbarazzo. Ma lui ha sempre mantenuto la sua street credibility. Ne ha fatte tante, anche di cazzate, ma non l’ha mai tradita. E il pubblico questo lo riconosce. Anche quando è andato a Sanremo.

Torno brevemente sul tema dell’autotune, visto che ancora si litiga al riguardo, ma allargando il discorso. Mi aveva stupito Mario Biondi, che diceva come ormai i giovani cantano con l’impostazione da autotune anche senza usarlo. Hai notato anche tu questo “cambio antropologico”?

Sì, lo condivido. Ma è parte di un’evoluzione naturale della forma canzone. È già successo altre volte, negli ultimi 30-40 anni. E poi, come dicevamo prima, anche la censura ha cambiato la musica.

In che modo?

Nel libro cito una ricerca americana sulla trap in Cina. A un certo punto in Cina lanciano un concorso per rapper, e la cosa gli scappa di mano: il rap diventa una moda. Ma lì il sistema è dittatoriale, quindi scatta il divieto. Bandiscono il rap da tv e radio. Risultato? Gli artisti non smettono, ma evolvono. Nasce una nuova forma musicale, un ibrido tra trap, pop ed elettronica. E l’anno dopo, pubblicano il doppio delle canzoni rispetto all’anno precedente. Questo ci dice due cose. Primo: è inutile vietare, la cultura troverà sempre un modo per infilarsi da qualche parte. Secondo: la forma canzone cambia, si adatta, si evolve.

C'è un altro aspetto che manda ai pazzi le generazioni più adulte, cioè che i giovani diano poco peso alla tecnica, allo studio.

La tecnologia ha democratizzato la produzione musicale, sia a livello di beat che di voce. Quindi molti artisti, vedendo che “funziona lo stesso”, saltano lo studio, la pratica. Anche le major sono complici: il mercato oggi è velocissimo, e non c’è tempo per dirti “prenditi due anni per studiare canto”. Non hai quei due anni. È una questione ambientale, sistemica.

Chiudiamo provando a pensare al futuro: come ti immagini gli artisti trap a 60 o 70 anni?

Bella domanda. Non saprei. Ma credo che alcuni si fermeranno. A differenza di certi grandi cantautori italiani che hanno voluto restare sulla scena fino alla fine, anche con risultati discutibili, credo che i big della trap a un certo punto si guarderanno allo specchio e diranno: “Ok, ho fatto tutto, basta così”. Alla fine, i soldi li hanno, la credibilità pure. Meglio fermarsi in tempo. Perché a 60 anni, portare avanti un certo tipo di personaggio è oggettivamente difficile.