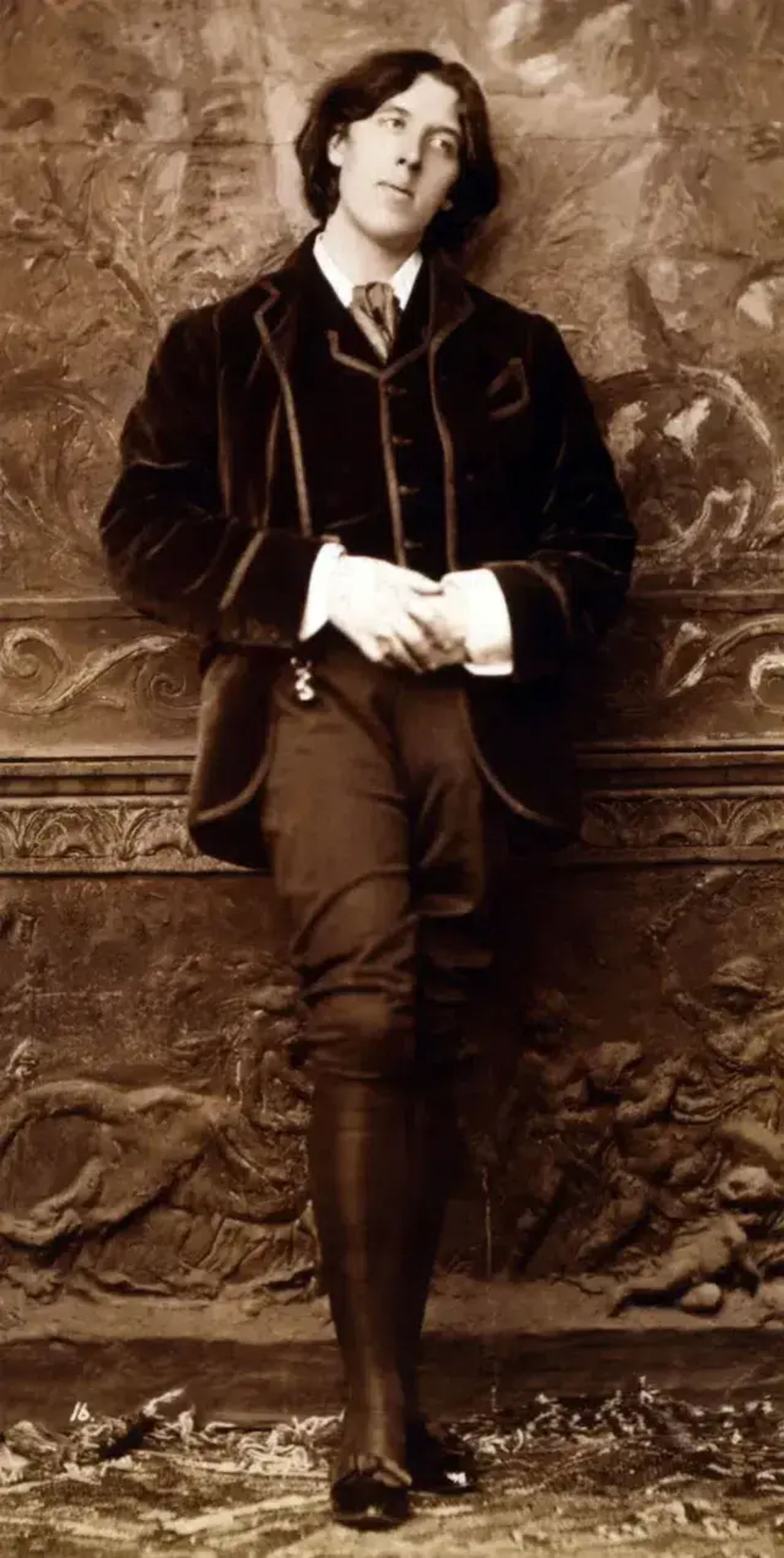

Prendiamo il recente clamore per la "riabilitazione" di Oscar Wilde. Proviamo per un attimo a immaginare una figura come la sua nel panorama mediatico odierno. Oscar Wilde, il genio irriverente, condannato per la sua "indecenza" e costretto ai lavori forzati. Immaginatelo oggi, come editorialista di un quotidiano di grido o, ancora più impensabile, come "influencer" su TikTok. Quale accoglienza riceverebbe la sua opera, la sua ironia tagliente, la sua sfrontata diversità? È fin troppo facile prevedere che si scontrerebbe con un muro di incomprensione, indignazione e critiche feroci. La sua intelligenza verrebbe probabilmente ridotta a provocazione per pochi secondi di visibilità, la sua arte etichettata come "troppo" o "sbagliata" in un mondo che sembra premiare la mediocrità del "giusto per tutti". Qui emerge una crisi seria. Come si può produrre vera cultura - qualcosa di nuovo, che si discosti dall'esistente - se il sistema assorbe solo ciò che è già noto, digerito, e conforme ai dettami della cultura del consenso? Siamo tutti quantificati in "like" e approvazione, indicatori che, a ben vedere, sono l'esatto contrario di ciò che la cultura dovrebbe promuovere. Il consenso, di per sé, non è sinonimo di verità o valore. Basti pensare che movimenti storici con esiti devastanti, come il Nazismo, hanno goduto di un enorme consenso popolare. E allora? Il consenso può essere una lama a doppio taglio, capace di soffocare il pensiero critico e di legittimare aberrazioni se non accompagnato da una profonda riflessione etica e intellettuale.

E poi c'è il fenomeno TikTok, con un italiano come Khaby Lame che è il più seguito al mondo. Oggi, questa piattaforma è invasa da video che musicano in modo sarcastico immagini di missili e bombe su Israele. Si assiste a una banalizzazione del male, una trasformazione della tragedia in contenuto virale e di intrattenimento. Come può la cultura relazionarsi a tutto questo? Se la cultura è discernimento, capacità di analisi e comprensione della complessità, come può coesistere con un ambiente che riduce la sofferenza umana a un trend effimero? Non è cultura, ma piuttosto una forma di anestesia emotiva e intellettuale, un trionfo della reazione istintiva sulla riflessione profonda. Il problema di fondo è che i media, un tempo veicoli di approfondimento e di dibattito, sembrano aver sacrificato la profondità sull'altare della velocità e dell'immediatezza. La ricerca del clic e dello share ha sistematicamente soppiantato l'esigenza di offrire contenuti che possano realmente stimolare il pensiero critico e arricchire il dibattito pubblico. La cultura, in questo scenario, rischia di trasformarsi in un mero prodotto di consumo, effimero e facilmente digeribile, piuttosto che rimanere uno strumento potente per interrogare la realtà e per innescare un cambiamento.

Forse, quindi, non si tratta di una "scomparsa" totale della cultura, quanto piuttosto di una sua profonda distorsione. La sua presenza nei media tradizionali si è drasticamente ridotta, sostituita da forme di intrattenimento che spesso mascherano una preoccupante assenza di contenuto significativo e di stimolo intellettuale. La vera sfida, oggi, è capire come possiamo "fare cultura" in un contesto in cui il consenso immediato e la banalizzazione regnano sovrani. Cosa possiamo fare, individualmente e collettivamente, per contrastare questa deriva? Servono idee. E servono con urgenza.