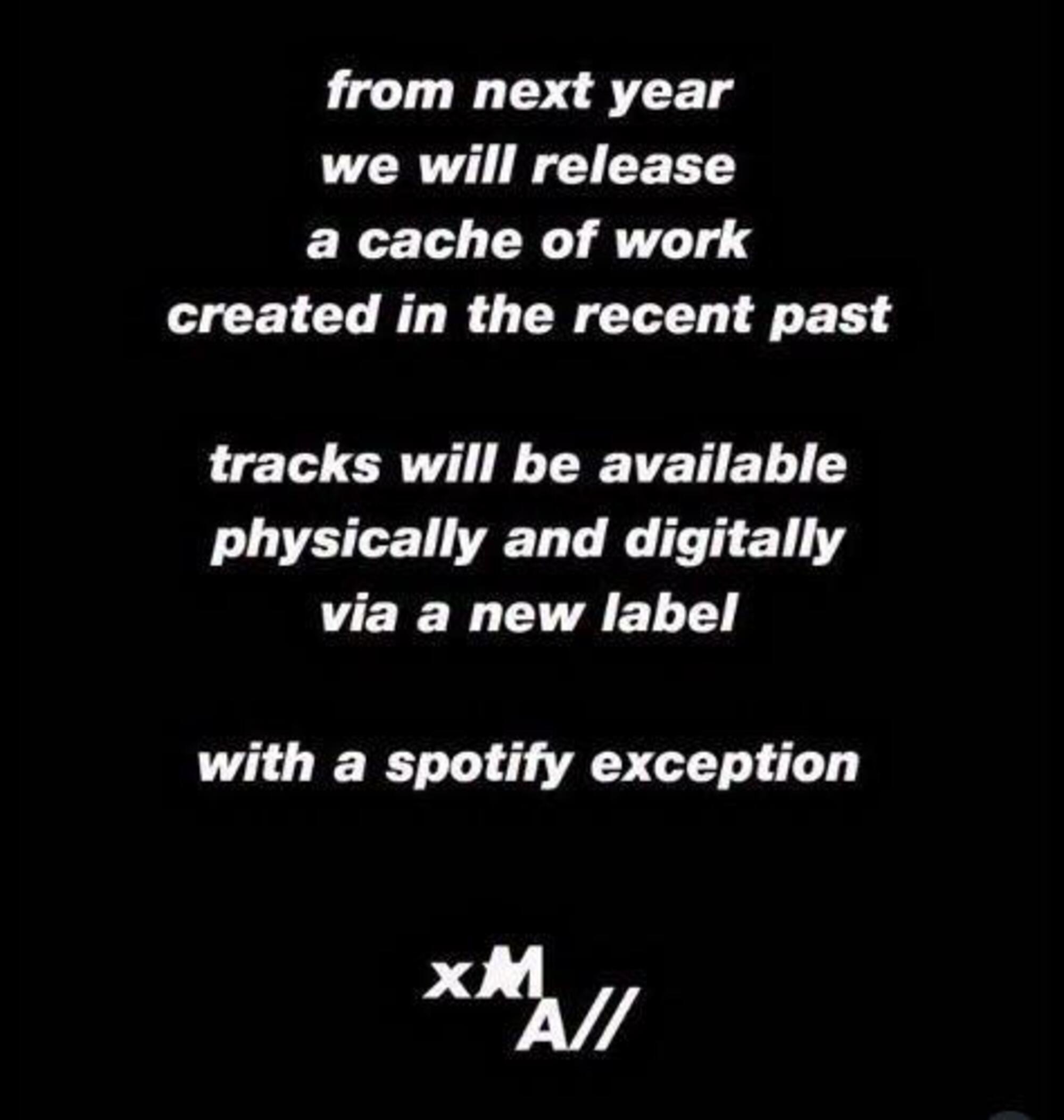

La notizia non è una bomba solo perché una palla di neve che piano piano sta diventando valanga fa meno casino di qualcosa che nasce subito grande e dirompente. Questo non toglie che ora su Spotify si sta scagliando una piccola ma consistente valanga, probabilmente destinata ad aumentare di volume. Una serie di “no”, “addio”, tutt’al più “arrivederci” che fanno male e fanno pensare. Il 2025 passerà alla storia (anche) come l’anno in cui alcuni artisti – un numero non enorme, ma che fa rumore - hanno cominciato ad abbandonare la casa dello streaming per eccellenza, la reggia, non più così tanto accogliente, di Daniel Ek. Ogni settimana spunta qualcuno che se ne va. Solo negli ultimi sette giorni, i Sabres of Paradise (in pieno rilancio con ristampe e rimasterizzazioni) hanno annunciato l’addio, mentre i Massive Attack hanno ribadito la loro posizione: no more Spotify. Dopo un primo allontanamento dovuto a motivi politici, un’ulteriore sottolineatura. In un post social di quattro giorni fa gli inglesi affermano che il 2026 comincerà con nuova musica targata Massive Attack, ma che questa atterrerà ovunque tranne che su Spotify. Cosa sta accadendo davvero al gigante svedese? Prendiamo l’ultima spericolata mossa di Ek: tramite la sua società di investimento Prima Materia, ha destinato un finanziamento da 600 milioni di euro a Helsing, startup tedesca valutata intorno ai 12 miliardi di euro che sviluppa tecnologie militari con IA. La difesa ufficiale di Helsing è che le tecnologie servono solo “per la deterrenza” e per la difesa dell’Europa – in particolare dell’Ucraina – e non saranno utilizzate in altri conflitti. Spotify, da par suo, ribadisce che Helsing non è “parte di Spotify”. E grazie al ca…

Ma la questione non è solo politica

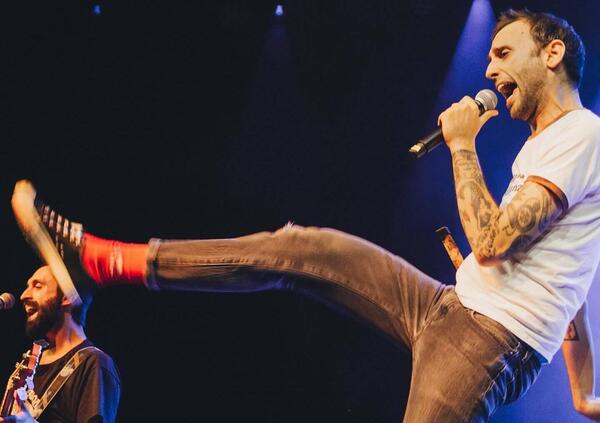

Prima di Massive Attack, altri artisti avevano già dato il loro addio: Deerhoof, Xiu Xiu, Hotline TNT, Godspeed You! Black Emperor, King Gizzard & the Lizard Wizard. Non sono nomi mainstream, certo, ma il punto non è questo. Ok, le loro sono scelte politiche e morali. Ma c’è anche un’economia che, piaccia o no, dovrebbe anche essere minimamente etica. Insomma, è troppo tempo che sotto sotto bolle anche altro. Se sparate come “Spotify paga 42 dollari per 100mila streaming” sono appunto solo sparate, le cifre che girano sui ricavi degli artisti sono imbarazzanti: le royalties effettive sono molto basse e il meccanismo di distribuzione di Spotify è opaco. Secondo varie analisi, agli artisti restano circa 0.004 dollari per stream (il grosso va alle case discografiche e a Spotify stesso). E poi a inizio 2025 la bomba perfetta era già esplosa: il Perfect Fit Content (PCF) tirato in ballo da Liz Pelly. La giornalista, nel suo libro “Mood machine: the rise of Spotify and the costs of the perfect playlist”, lancia un attacco micidiale. Il cuore della denuncia è il già menzionato PCF, un programma interno di Spotify che produce playlist “di sottofondo” piene di musica cheap, anonima, fatta spesso da artisti che non esistono o che esistono ma sono pagati pochissimo, con licenze minime. Questi brani non solo costano poco in royalties, ma generano profitto perché vengono licenziati a tariffe bassissime e massimizzati dentro algoritmi che li pompano ovunque. Il tutto approfittando della noncuranza di utenti/ascoltatori ormai sempre più abituati a musica da background che non si fa davvero notare. Il punto di Pelly è che Spotify non sta costruendo una piattaforma per la cultura, bensì una macchina dell’umore che massimizza lo scorrimento/flusso dei brani e minimizza il costo della musica. Stiamo parlando di un caos in cui – è evidente – si intrecciano e sovrappongono questioni diverse ma a tratti pericolosamente convergenti. L’IA, per dire: non solo quella di Helsing, ma anche quella che produce (o facilita la produzione di) musica “di basso costo” per Spotify.

E quindi?

Spotify genera oltre 13 miliardi di dollari l’anno di ricavi, mentre si può stimare che l’attuale fuga degli artisti possa generare una perdita, trascurabile, di qualche milione di dollari l’anno. Un’inezia, ma il messaggio è stato lanciato nel modo corretto, anche in difesa della musica tutta (se Spotify diventa non solo distributore, ma anche produttore/curatore, che spazio rimane per l’arte non allineata?). Per Spotify, al momento, il rischio non è quindi un “crollo”, ma un forte ridimensionamento culturale che potrebbe portare alla conseguente crescita di competitor più etici ed elastici. Ovvio che gli appassionati stiano già sognando un nome: Bandcamp. Ma questa – come si suol dire – è un’altra storia.