Da circa venticinque anni è parte integrante della band di Edoardo Bennato, probabilmente uno dei pochi veri “cantautori rock” che il nostro Paese abbia sfornato. Giuseppe Scarpato, napoletano classe 1973, è un grande chitarrista. La sua vita musicale inizia quando un giorno – era ancora bambino – si è ritrovato in casa “una chitarra elettrica regalata da un mio zio: una vecchia Hofner”. Dai primi strimpellamenti alla “Notte delle chitarre” con Maurizio Solieri, Alberto Radius e Ricky Portera il passo non è stato breve. Così Giuseppe, negli anni, ha sviluppato un’enorme sensibilità per lo strumento. Una sensibilità frutto del famoso sudore del palco. Tanto che oggi, quando si parla di rock (soprattutto vissuto, non solo studiato e insegnato), può dire veramente quello che vuole. Noi ne abbiamo approfittato.

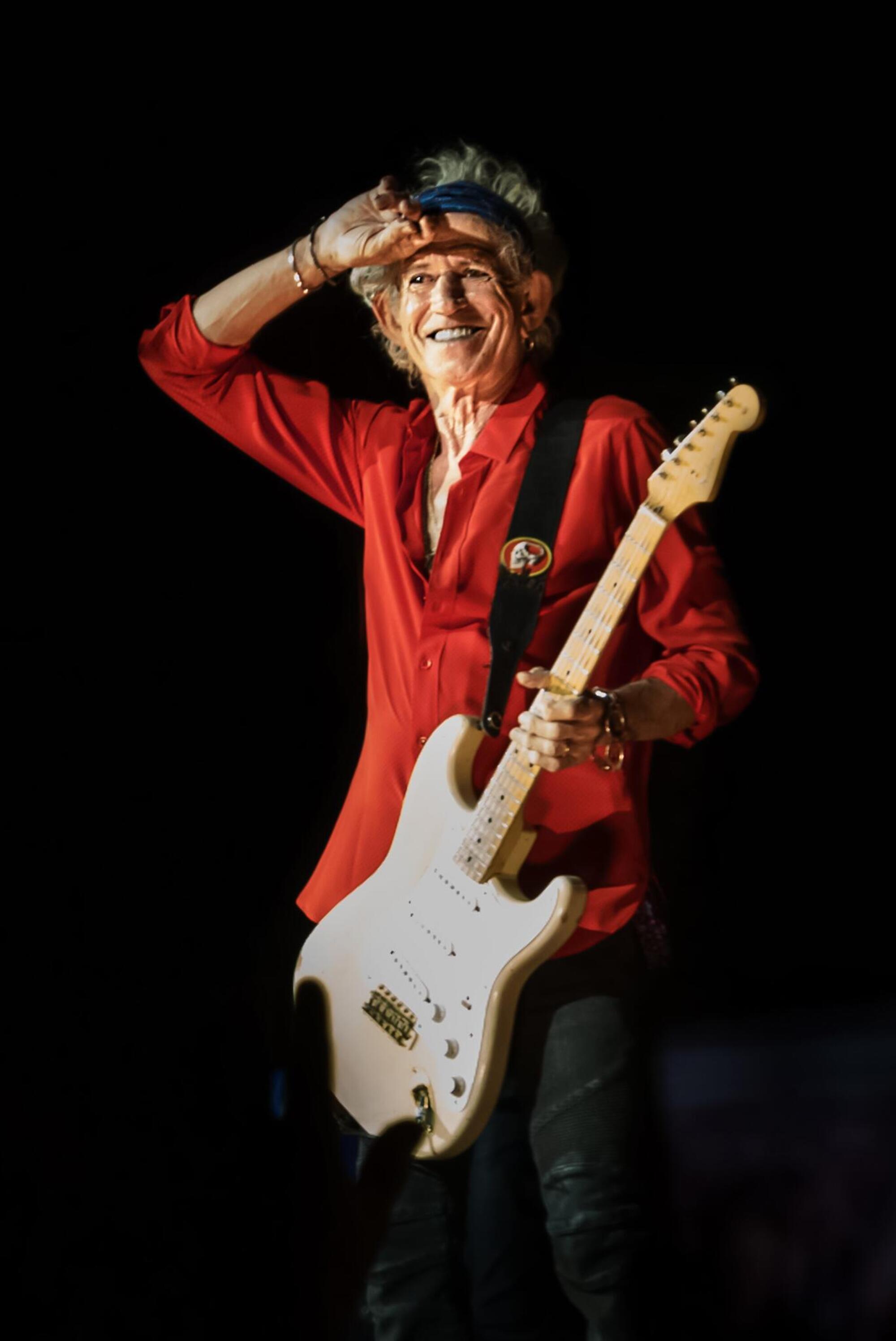

Keith Richards ha appena compiuto 80 anni. Cosa lo rende unico?

I chitarristi spesso si fanno impressionare dal “circo dei chitarristi”, dal funambolismo. Io ho sempre amato grandi chitarristi come David Gilmour, Ritchie Blackmore, Jimmy Page. Che per intenderci, in termini tecnici, non sono Eddie Van Halen. Musicisti che con la chitarra hanno detto grandi cose. Mi è sempre piaciuto tantissimo anche George Harrison, uno che ha sempre suonato in funzione della canzone. Richards è emblematico di questo approccio. Costituisce un buon cinquanta percento della scrittura degli Stones, non dimentichiamolo. E poi ha questo amore per le radici del blues, per il rock ‘n’ roll, per la musica black, per il groove. Ha tradotto perfettamente la cattiveria del blues in un sound essenziale ma ricercato diventando una macchina da riff. Anche nell’ultimo album, “Hackney diamonds”, il suono è curatissimo. Teniamo in considerazione, infine, che in vari periodi della carriera dei Rolling Stones Richards non è stato l’unico chitarrista del gruppo. Ron Wood, fra questi, è più abile con la sei corde, ma il suono degli Stones è il suono di Richards. Per me è un supereroe, e mi spiace – ma i medesimi Stones ci hanno giocato parecchio su questa cosa – che sia stato trattato come un fenomeno di costume o di colore. Sai, “come fa a essere ancora vivo?”. Sai, “quello che ha sniffato le ceneri del padre”. Tutto divertente, ma è gossip. Cose lontane dal nocciolo della questione.

Che sarebbe?

Abbiamo a che fare con un chitarrista che – attraverso il suono, la melodia, i riff – arriva immediatamente all’ascoltatore. Immediatamente.

Parlavi di groove, prima. Un elemento che negli ultimi venti anni circa il rock ha perso per strada.

Sì, è un peccato. Perché in realtà anche nel rock le cose che funzionano meglio sono quelle che ti fanno muovere. Penso agli anni Settanta, a un Carlos Santana che fondeva chitarra blues e musica latina in modo incredibile, con un enorme enfasi sul ritmo. I chitarristi si fanno spesso abbagliare, come ti dicevo, dai funamboli, ma ai miei allievi ripeto: concentratevi sulla chitarra ritmica. Sugli accordi. Si dice spesso, per semplificare, che le note sono solo sette (in realtà sono dodici, contando i tasti neri), ma il concetto è un altro: non sono tanto le note che scegli a fare la differenza, bensì quando le suoni. La scansione ritmica. E nell’ansia di impressionare, tanti chitarristi se lo dimenticano. Ascoltare il live di James Brown è didattico, in questo senso. Si faceva accompagnare da chitarristi ritmici spaventosi.

Thomas Raggi dei Måneskin. Che tipo di chitarrista ti sembra?

Mah, riconosco quali possono essere stati i suoi riferimenti. Parliamo di un ragazzo molto giovane, molto attento alle sonorità del rock. Da fenderista qual è (suona una Stratocaster o una Telecaster), si sente che ha ascoltato molto Page, Blackmore e Hendrix. Poi è chiaro, i Måneskin guardano al futuro e i risultati danno loro ragione, quindi posso solo complimentarmi con lui e chi lo assiste. Sta molto bene sul palco. E non cerca di suonare identico al disco. Che è solo un bene.

Ecco, ma perché il pubblico medio ormai da anni tende ad esaltarsi per quanto una band o un artista si mostri aderente al suono del brano prodotto in studio o con un programma?

C’è una grande responsabilità da parte di tutti quei musicisti che quando suonano “live”, virgolette d’obbligo, sfruttano basi di ogni tipo. Produttori e musicisti che hanno abituato che un concerto dev’essere come Spotify. Pensa che il mio eroe è Bob Dylan, uno che a volte rende irriconoscibili i suoi pezzi. Come se ogni sera riscrivesse il repertorio.

Credi che questo sia un limite nostro, molto italiano?

Forse sì. Ci sono band, soprattutto negli States – e che in Italia non hanno mai avuto grande seguito – che amano un approccio senza dubbio più libero. Tralasciando i Grateful Dead, che fanno parte del passato, penso alla Dave Matthews Band o ai Phish. Jam band che vengono premiate proprio perché ogni sera cambiano veste ai brani. E che in questo modo fidelizzano un pubblico che poi segue l’intero tour o quasi. Noi, invece…

Invece?

Beh, abbiamo abituato il pubblico a concerti super-confezionati. Con Edoardo, ad esempio, non usiamo le sequenze, cambiamo le scalette. Lui ogni tanto si gira verso di me e mi fa: fatti un assolo. Veniamo dal mondo del blues, dal rock anni ’70, ci piace improvvisare.

Bennato. Non è sorprendente che negli ultimi 10-20 anni non abbia mai sentito l’esigenza di rilanciare il progetto Joe Sarnataro? Ci pensate mai?

In concerto facciamo spesso un paio di brani di Sarnataro. Per anni li abbiamo riproposti soprattutto a Napoli o in Campania, per via del dialetto, ma il progetto – nella sua interezza –, per quanto Edoardo lo ami davvero, non lo sta più ripensando. All’epoca del disco uscì anche un minifilm/documentario, fatto con pochi mezzi, che non ebbe la fortuna che forse meritava. Edoardo ci rimase un po’ male, ci credeva molto. Quelle canzoni, però, in versione live funzionano ancora parecchio.

I palchi, il calore, la passione. Ti senti artisticamente figlio di Napoli?

Certamente sì. Sono cresciuto circondato da tantissima musica. Il livello qualitativo medio, quando ero agli inizi, era altissimo. Penso a Edoardo, ma anche a Pino Daniele. Avevo 7/8 anni quando uscì “Bella ‘mbriana”. Disco splendido, con musicisti come Wayne Shorter e Alphonso Johnson. Daniele, fin da quando ero piccolo, mi ha abituato ad ascoltare canzoni melodicamente splendide ma musicalmente complesse. E questa per noi era musica pop. Una pop music che ci ha fatto passare come semplici cose decisamente articolate. Tornando alla città di Napoli… Più avanti con l’età, prima di entrare nella band di Edoardo, suonavo quattro o cinque sere a settimana, c’era un confronto continuo fra gli artisti. I locali che ti facevano suonare erano tanti, ora si contano sulle dita di una mano.

E oggi?

Oggi Napoli sta rinascendo. C’è uno stuolo di giovani cantautori che stanno riscoprendo anche la classicità napoletana. Per non menzionare i rapper, che sono i nuovi poeti metropolitani. Gente che sta riprendendo la scia di Bisca, Almamegretta, 99 Posse…Il fermento c’è, sono gli spazi che mancano. Ma forse anche il pubblico si è disabituato al concerto medio-piccolo, affezionandosi ai super-eventi dai numeri esorbitanti. Dove “bisogna esserci”, dove vince il selfie che fa figo, quello delle grandi occasioni.

Si ritiene che la musica trap abbia segnato una rottura storica con tutto ciò che l’ha preceduta. Come vedi oggi il rapporto fra generazioni musicali?

Non vedo un distacco totale. Viene comodo pensare che i nostri riferimenti siano i migliori possibili, ma la realtà è che la stessa cosa la pensavano i nostri padri quando eravamo noi la nuova generazione. Non credo che Francesco De Gregori scrivendo un verso come “Nino non aver paura di battere un calcio di rigore” avesse in mente Claudio Villa, no? Non credo quindi che davanti alla novità si debba per forza fare resistenza, per quanto la novità di turno non parli direttamente a noi. Oggi i ragazzi stanno consumando sia i formati (il vinile) che la musica liquida, hanno tempi e modalità a noi parzialmente sconosciuti. Nella trap di oggi si sentono anche cose estreme, fatte per provocare, ma non facevamo lo stesso anche noi? In definitiva non vedo enormi evoluzioni. Semmai cambiamenti di forma.

Un insegnamento ai chitarristi di domani.

Che mille ore trascorse in cameretta a suonare non valgono un’ora trascorsa in sala prove con altri musicisti, anche se non sono eccelsi. Passaggio successivo: cento ore in sala prove non valgono un quarto d’ora di palco, portare la tua musica al test dell’esibizione live. Davanti alla gente la sfida è definitiva: riesco ad interessarla, riesco a distrarla?