È passato un mese da Portimão e le ferite si sono quasi rimarginate del tutto, ho solo avuto un piccolo imprevisto la domenica di Pasqua. Eravamo nelle Marche, tutta la famiglia per un paio di giorni lì dove ho passato buona parte delle mie estati. Da un paio d’anni a fianco al vecchio trattore, un Goldoni arancione che ingolla gasolio agricolo e sputa fumo nero e denso che potresti mettertelo in tasca, c’è una pitbike cinese con ruote da cross. Noi, mia moglie ed io, non abbiamo mai avuto tanti soldi, così quando ce ne finiscono un po’ addosso ci mettiamo a sistemare piccoli progetti di una piccola vita: incorniciare un bel quadro, comprare la lavatrice nuova, la moto per i bambini. A questo proposito ho elaborato alcune teorie sulla vita, per citare Sick Boy, con l’unica regola aurea della massima approssimazione. Scopo dell’essere genitori: rendere i figli indipendenti, far sì che possano sopravvivere senza di te, cosa che ti auguri succeda perché è il regalo più grande che tu possa fare loro e l’unica cosa che conta davvero, magari senza arrivare a quel pezzo carico di polvere e whisky e America che c’è nella Boy Named Sue di Johnny Cash. Significato della vita, figli o meno: accettare la morte. Arrivarci con serenità senza più vergogna, irrisolti e paure. Ogni tanto mi chiedo se sono pronto e poi mi rispondo di no, ancora no.

Nel paddock della MotoGP ci sono tanti padri quanti ne troveresti dal giudice divorzista, ovverosia un numero ben superiore al cinquanta percento. Alcuni possono essere bestiali, altri soffocanti, altri ancora orgogliosi. Ci sono padri di piloti, di ingegneri, di meccanici. Persino il grande capo della Dorna, l'organizzatore del motomondiale, ha messo figli e nipoti in cabina di comando. Il paddock è un villaggio e in quanto tale va avanti a dinastie, alcune aristocratiche come quella di Angel Nieto (che tra le altre cose gestisce un hotel itinerante per piloti) altre festose e leggere come il clan Gresini. Sono tutti uomini del circo figli della grande dea, una Moira Orfei che si chiama velocità. Personalmente in quanto giornalista mi classifico tristemente nella piccola cerchia dei padri assenteisti, sempre ad arrabattarsi per mettere tutte le cose della propria vita in una valigia troppo piccola: irrimediabilmente ostinati, ci saltiamo sopra per chiuderla e non lasciare mai nulla per terra, cercando di infilarci in un modo o nell’altro la famiglia, l’amore e le passioni, poi il lavoro con la carriera e i soldi, lo stile e gli eccessi e l’arte e, magari, la bellezza. Di certo, per quanto darei un braccio per vedere uno dei miei figli vincere un titolo in MotoGP, dell'agonismo non mi è mai importato nulla. Ma torniamo alla pitbike cinese.

Mia figlia Vera sulla moto ci fa che è un piacere, Giorgio ha quattro anni e fino ad oggi ho sempre dovuto corrergli dietro con una mano sul codino per non farlo cascare. Faccio la miscela, apro l’aria, la chiudo, ci pasticcio, aspetto. La moto non si accende, è ferma da tutto l’inverno e così insisto, insisto, insisto fino a strappare la corda del motorino di avviamento. Proviamo ad aggiustarla ma niente, almeno finché non penso alle corse. Chiedo un trapano, ci sistemo una chiave a tubo in cima e attacco il trapano al bullone che fa girare il motorino. Da che parte andrebbe fatto girare non so, fatto sta che al terzo tentativo accendo la moto come un mezzo da corsa, con la pistola. Dopo quaranta minuti di ragionamenti e tentativi la soddisfazione generale è palpabile. Parte Vera, fa tre giri. Io applaudo. Nonna Graziella è seduta fuori che guarda assieme a mia moglie e mia madre, ha la schiena distrutta da anni di lavoro in povertà e ora che con quel lavoro ci si è comprata una grossa villa e una dozzina di appartamenti non ha intenzione di spendere un soldo che sia uno per i comfort della modernità. Le fa schifo spendere i soldi. Le cose che le piacciono: gli animali e il risparmio. E, anche se non lo ammetterebbe mai, i suoi nipoti, tutti quanti, gli unici a non essere investiti dalla scarica di insulti violenti, immotivati e volgarissimi che di tanto in tanto si abbattono con ferocia su famigliari e conoscenti per i motivi più futili. I bambini si scambiano il casco, tocca a Giorgio. Sta facendo il suo primo giro da solo a quattro anni, lo tengo soltanto mentre perde velocità in salita ed in quel momento gli dico di dare tutto: gas, vai, gas! Ok, ora chiudi un po’. Comincia a chiudere. Chiudiii! Lui punta dritto verso la nonna, il freno anteriore l’ho staccato e comunque non ci arriverei, il nostro piccolo pubblico è impietrito e ci urla di fermarci. Decido di buttarmi: prendo mio figlio, mentre la moto finisce in terra ai piedi della nonna che rimane immobile e apparentemente tranquilla, insensibile a quel piccolo demonio di metallo puntato dritto verso di lei. È così che picchio un’altra volta con la testa e la costola che avevo rotto in Portogallo cominica a voler uscire dal corpo. Tutto sommato viene quasi da ridere.

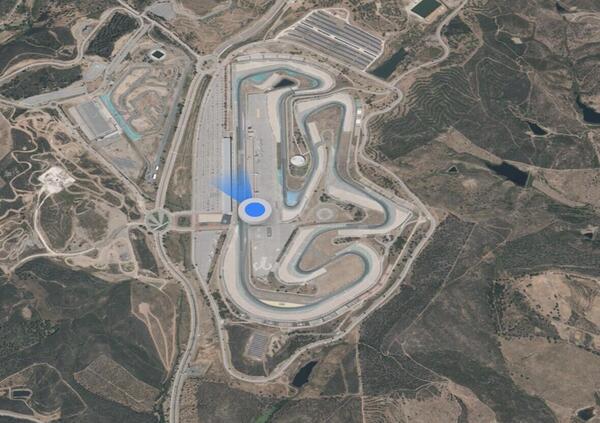

Parto per Jerez e, ancora una volta, chiudere il portone di casa mi accende dentro qualcosa, come se avessi un grosso ventilatore puntato sulla schiena che accompagna i miei passi rendendo il cammino più leggero. Jerez è il Gran Premio di Spagna tesoro, nazione che non solo gestisce tutto il motomondiale ma che fino all’anno scorso metteva sul tavolo quattro diversi appuntamenti all’anno: Barcellona, Aragon, Valencia e, appunto, Jerez. È il circuito con i cordoli azzurri in cui si sono consumate atrocità sportive e sono sgorgati litri di ottimo champagne, abbastanza - per darvene una misura - da annegare una giraffa rinchiusa in un pozzo. Jerez de la Frontera, che i piloti romagnoli chiamano gèrez, è la pista su cui si svolgono i test perché è tra le più complete: è veloce, ha le sue pendenze, i suoi rettilinei e pure qualche raccordo. Oltre a questo ha segnato innumerevoli carriere: ha falcidiato quelle di Mick Doohan e di Marc Marquez, entrambi caduti nel peggiore dei modi tra curva tre e quattro, e ha consacrato alla storia Valentino Rossi in quella che oggi è la curva Jorge Lorenzo (la 13) con una manovra che lo ha reso un grandissimo fuoriclasse agli occhi del mondo e un piccolo figlio di puttana a quelli di Sete Gibernau. Se vinci a Jerez vinci su di un circuito tosto, assolato e pieno di stronzi che quelle curve le conoscono da una vita: è il Mugello degli spagnoli. Sto scrivendo sul primo dei due aerei di oggi, un Venezia - Barcellona che atterrerà in Spagna durante la notte tra mercoledì e giovedì da cui prenderò, qualche ora più tardi, il Barcellona - Jerez. Per il momento ho tre grossi impegni: una cena con il Team Gresini il giovedì, dove proverò a mettere in un angolo Jorge Lorenzo ed estrargli qualche confidenza su Marc Marquez, e una con Ducati, quella rossa, il sabato, nelle rispettive hospitality. Di impegni ne ho anche altri due meno gravosi: offrire una birra a Yanez, Paolo Ianieri - con cui mi sto follemente indebitando - e provare a intervistare Paolo Scalera, giornalista come una vita nel paddock nonché fondatore di GPOne, con tutte le probabilità il sito più aggiornato sulle corse di moto in Italia. Paolo è piccolino, romano e quindi storicamente biaggista, sempre vestito come se il suo atelier di fiducia fosse l’autogrill del Cantagallo raggiunto, però, a bordo di una sportivissima BMW Serie M di proprietà. È scaltro Scalera, ha fatto incazzare più o meno chiunque e se la gente continua a volergli bene è perché ha un’enorme passione e una grandissima conoscenza dello sport, o forse più semplicemente nessuno vuole avercelo contro. Per l'intervista dirà di no, con la scricchiolante scusa che i giornalisti devono stare dalla loro parte della barricata. Ovviamente sono cazzate, uno così però non puoi condannarlo. In questa lista dei buoni propositi mancano poi due cose: convincere Tony Arbolino a fare festa assieme, una sera, e intervistare Franco Morbidelli per guardare nella sua anima e scrivere qualcosa di bello. Mentre l’aereo atterra a Barcellona penso che sarebbe bello concedersi una notte a El Row, o al limite al Razmatazz, poi mi rassegno al fatto che sarebbe una follia anche solo tentare di uscire dall’aeroporto. La metro è chiusa, il centro è lontano e vagare per Barceloneta bevendo birra in attesa dell’alba è una buona idea solo se non ti aspettano quattro giorni di sangue e merda. Una volta a El Row ho conosciuto un gruppo di romani più grandi di me di una decina d'anni e per qualche motivo sono finito a casa loro. Mi ricordo Er Tempesta, grasso, basso e abbronzato, con uno scooter per sfondo del telefono, ed Emiliano, il suo capo: longilineo, muscoloso, pelato e con la pancetta. Emiliano era il direttore d'orchestra di questa banda di malintenzionati e girava con una bellissima ragazza dell’est, bionda come Patty Pravo e perfetta come una modella. Finii a casa loro, una villa al centro della città in cui c’era questo letto con lenzuola di un bel rosso, in seta, sintesi di un arredamento costoso e chiaramente un po’ pacchiano: grossi posacenere in vetro, pesanti tendaggi dorati, un fumoso divano in pelle nera. “Nun avemo gnente”, la sua risposta ai miei occhi strabuzzati davanti a tutto quel denaro trasformato in oggetti. “Nun te sbajà, contadì, sta vita te se magna”. Emiliano mi chiamava contadì perché gli avevo raccontato del mio lavoro in Australia come trattorista in una vigna da qualcosa come duemila ettari. Probabilmente aveva i suoi impicci, anche di una certa portata, ed è stata la prima persona che ho visto con un tatuaggio in testa, una Madonna con le mani giunte. Ad un certo punto della serata, prima di rispedirmi fuori da quella playboy mansion romana sulla Rambla di Barcellona, Emiliénne provò a convincermi a fare un tatuaggio assieme: “Famo come ar gabbio, contadì”. Mi spiegò più volte il procedimento: prendi un piatto, lo scaldi e ci sciogli dentro una barretta di sapone, rompi una bic e le fai pisciare tutto l’inchiostro. Mescoli tutto e poi recuperi un ago con cui una volta buchi la pelle e una volta riempi la carne di colore. Si fa in carcere perché ti bastano pochi oggetti di uso comune. Ne parlammo per venti minuti, forse di più, alla fine decisi di non farlo. I risvolti sanitari non mi interessavano per niente, men che meno stavo pensando ad uno scherzo dei ragazzi per passare il tempo. Emiliano era terribilmente serio, nonché disposto a tatuarsi la mia iniziale sulla sua caviglia, così poi io avrei fatto lo stesso con la sua. A fermarmi, alla fine, fu la paura che il disegno non sarebbe venuto sufficientemente bene. Non ho più incontrato Emiliano, il Tempesta e i loro soci, ogni tanto però mi sono ritrovato a pensare a loro e a quella nottata d'artista.

A Barcellona cambio terminal per ritrovarmi in un aeroporto deserto, vuoto, sembra una di quelle situazioni pandemiche in cui è tutto fuori norma. Sto cercando un posto per dormire ma i divani del Burger King mi mettono addosso una grande tristezza, sono troppo illuminati e comunque in buona parte già presi da altri viaggiatori. Alla fine mi dirigo verso un piccolo parco giochi con quel fondo speciale che dovrebbe impedire ai bambini di farsi male. Sfruttare quel terreno sembra un’idea geniale, infatti in una decina di minuti una mandria di adolescenti prende esempio da me sistemandosi attorno al piccolo castello. Mi sento un viaggiatore consumato, esperto e in grado, come un lottatore, di sfruttare al meglio l’ambiente. Crollo in un attimo, ma dopo un paio d’ore comincia a venirmi freddo, un freddo che diventa insopportabile e mi convince a passeggiare un po’.

Sono le tre e mezza e l’aeroporto è diviso da due tipi di persone: i dormienti e gli svegli, che a loro volta sono divisi in altre due categorie, i telefonisti e i camminatori. Decido quindi di mangiare, ordinando un panino pieno di carne aliena, una sacca di patatine e una birra di dignitose dimensioni per qualcosa a metà tra cena e colazione. Poi, di colpo, la civiltà: una terrazza fumatori compresa di piccolo recinto per sgambare i cani. Attorno alle 10 comincia l’imbarco per il secondo volo. È un aereo da corsa questo Ryanair: c’è Aron Canet, pilota di Moto2, qualche tifoso, qualche lavoratore del paddock. Volano tutti con la priority, così riesco a studiarmeli dalla mia corsia. Ad un certo punto passa anche un pilota asiatico che francamente non saprei identificare, lo ritrovo dentro l’aereo a due file dalla mia. Canet, tatuato fino alle orecchie, mette la maschera per dormire e un buon paio di cuffie, il pilota asiatico si fa un selfie e resta quasi dispiaciuto quando il passeggero davanti a lui sgancia un rutto fragoroso. Adoro questi asiatici. Mi spiace non essere seduto lì vicino perché potremmo diventare buoni amici. Atterriamo a Jerez dove scopro che mentre stavo sull’aereo Marc Marquez ha indetto una conferenza stampa straordinaria per le 14:00, il che vuol dire niente sosta in hotel, darsi una mossa. Stavolta, invece dello scooter, ho prenotato un furgone, ovverosia il mezzo più economico offerto tra tutte le compagnie presenti. La fregatura è la stessa per tutte queste grosse compagnie piene di cattive intenzioni: ok, paghi poco il mezzo al momento di prenotare online, ma al momento del ritiro ti chiedono se vuoi l’assicurazione che costa più del noleggio stesso. È immorale e io non mi piego a questo ricatto del cazzo. Così dico no, l’assicurazione non la pago. La signorina al banco mi spiega che in tal caso produrre dei danni - di qualunque entità - mi costerà uno stipendio. Insisto, lei mi dà le chiavi e mi offre una sigaretta. Contro questa frode legalizzata ho un antidoto: fare foto a tutto il mezzo, anzi ancora meglio un video, riprendendo tutte le imperfezioni. A meno di incidenti clamorosi, il video potete farlo anche quindici minuti prima della riconsegna impostando l’orario del telefono al giorno (e all’ora) in cui l’avete ritirato. Badate solo al meteo e al posto che deve sembrare vicino all’aeroporto, poi reimpostate data e ora del telefono e il video entrerà nel vostro camera roll proprio ad inizio vacanza, così ogni eventuale graffietto era già lì dall'inizio. Anche perché il mio Renault Trafic più che un furgone è un camioncino, quindi peggio di quanto mi aspettassi: due porte soltanto, enorme, pieno di danni: crepa nel vetro, fiancate ammaccate, parafanghi che penzolano e una grossa botta sul cofano. Scoprirò solo più avanti che questo furgone mi avrebbe portato dove mai avrei pensato di arrivare. Scopro subito, invece, di aver lasciato a casa il pass per il parcheggio che viene consegnato ai giornalisti accreditati ad inizio stagione. Devo ancora ritirare il mezzo che mi si accosta un ragazzo con un pass one event azzurro, quello dedicato a chi lavora nel paddock. I giornalisti lo hanno arancione, chi sta nei box rosso, la gente impegnata nel business ha il nero. Questo per i permanenti. Il tipo in questione si chiama Aitor, è l’osteopatia di Albert Arenas e Aleix Espargarò. Parliamo a lungo di corse, poi mi racconta l’aneddoto che gli vale il passaggio che mi ha chiesto: i piloti, in seguito a cadute particolarmente dolorose, si fanno sistemare il coccige facendosi infilare un dito nel culo dai colleghi di Aitor. Lui dice di essersi sempre rifiutato, il che rende il tutto ancora più divertente: ve lo immaginate mentre spiega ad uno dei piloti più veloci al mondo, e per questo viziati, che no, non gli farà la manovra rettale? Niente male.

Guidare in città con questo maledetto furgone è una tortura, non c’è il retrovisore e le dimensioni sono tutt’altro che incoraggianti. Per un periodo della mia vita ho avuto un camper, anzi peggio: sono stato un camperista con moglie e figli. Quella volta la nonna la mise già piuttosto dura: “Ah, hai preso il camper. È come la barca, sei contento quando lo compri e quando lo vendi, nel mezzo quasi mai”. Nel mio caso aveva assolutamente ragione, anche se avere una barca mi piacerebbe ancora. Arriviamo in pista, litighiamo con la sicurezza per entrare senza il pass - fanno un’eccezione perché è soltanto giovedì - e finalmente vedo l’ufo, l’astronave, il trottolone: sul rettilineo di Jerez, sopra al traguardo, c’è questo disco volante in cemento armato che ormai identifica il circuito nel mondo.

Arriviamo in tempo per Marc Marquez, che parla nella sua hospitality e inevitabilmente mi fa tornare a quando l’avevo sentito l’ultima volta da quel tavolino, nell’angolo al piano di sopra: eravamo al Mugello e lui stava annunciando la sua visita alla Mayo Clinic in Minnesota per la quarta operazione al braccio. È evidente che stavolta è diverso, ma la comunicazione stride comunque un po'. Tempo di scriverlo ed è il momento della conferenza stampa del giovedì, quella normale che vede ospite d’onore un Jorge Lorenzo in tenuta da MotoGP Guru, title sponsor del Gran Premio. Lui arriva sulla terrazza della sala stampa seguito da tre o quattro persone come Miranda Presley ne Il Diavolo Veste Prada, però quando mi vede espelle un convinto 'come stai?' e mi stringe la mano con una tale naturalezza che quasi sembra spontaneo. Sentiamo i piloti, Bagnaia è ancora il grande favorito. Finita la chiacchierata del giovedì - loro seduti sugli sgabelli, noi a prendere appunti - comincio a vagare per il paddock preparando un’auspicabile intervista a Lorenzo. Jorge è cambiato e non solo fisicamente, è come se avesse fatto un corso di buone maniere. Ho quasi finito di scrivere le domande quando mi si avvicinano, ancora una volta, i signori di Sky, e ancora una volta Guido Meda mima un calcio dedicato ai giornalisti: “Ti ricordi com’era?”, mi dice. Certo che mi ricordo. Più passeggi, più cose succedono. Intanto Jorge si dice ben disposto per l’intervista, ma ne ha una con Dorna e così chiacchiero a lungo con Luca Rosiello, il socio con cui Lorenzo condivide una villa a Lugano e una passione per corse, denaro e serate luccicanti. Luca ha un anello sull’indice ed è, in qualche modo, il personal stylist di Jorge, che per l’occasione ha delle sneakers Gucci con le sue iniziali ricamate sopra. Rimedio un invito in Svizzera che probabilmente sfrutterò a luglio, a moto ferme. Finita l’intervista torno a scrivere, poi comincia un lungo aperitivo da Gresini Racing. L’uomo che gli fa da commercialista, un romagnolo sveglio sui cinquant’anni e gli occhi accesi che saettano a destra e sinistra, mi racconta che qualche anno fa le feste erano un’altra cosa: “Dorna ci ha fatti abbottonare, ma abbiamo fatto certe cose al Mugello con Fausto che non so come spiegarti, c’è, un delirio. Fai sport te?”. Me lo chiede di stacco, vorrei dirgli di sì ma non so mentire fino a questo punto.

Sono quasi le nove di sera quando esco strisciando dal paddock. Paolo Ianieri mi ha invitato a cena, ci saranno dei fotografi e, dice lui, un ottimo dessert. A me manco piacciono i dolci. Arrivo al furgone sfinito segnando qualche appunto nelle note del telefono. Il primo, devo dormire. il secondo: questo cazzo di furgone, pieno di problemi. Mai più un cazzo di furgone, molto meglio lo scooter. Molto meglio un’auto. Parcheggiare è complicato, è ingombrante ed è un po’ come girare con una bomba in mano, perché un graffio ti scialacqua il conto. Le cene durante i giorni di gara però sono una delle cose più importanti e belle che si possano fare, quindi non conta quanto tu possa essere stanco perché quello è il momento in cui, finalmente, ognuno esce dal suo piccolo ruolo per essere sé stesso, e quindi anche se vuoi proprio parlare di corse l’approccio cambia. A me piace parlare di corse con chi ci lavora, ma a volte mi innervosisce un po’: davvero è tutto qui quello che hai da dire? Per fortuna non è quasi mai solo questo, i giornalisti sono notoriamente inquieti e pieni di sfaccettature. Arrivo al Sequencia Nueve di Jerez e Paolo è già lì, ci portiamo avanti con l’ordine perché siamo entrambi troppo stanchi per aspettare il resto della compagnia. Anche questo è il bello delle corse: ognuno ha il suo ritmo, le regole non sono quelle che hai a casa. È un altro mondo e va interpretato in quanto tale. Paolo, quasi un metro e novanta, occhi azzurrissimi e un sorriso malinconico, ha addosso una sorta di collana in cuoio di cui parla con grande affetto, come fosse una persona. È un uomo tormentato, Paolo Ianieri. Magari a vederlo non lo diresti, eppure è uno che di gare in moto può scrivere con una mano mentre con l’altra si massaggia le tempie pensando a un tramonto che non torna più. Ci raccontiamo un po’ le nostre vite, i nostri irrisolti: quando arrivano le altre persone - al mio fianco si siede il fotografo personale di Marc Marquez - abbiamo già massacrato il nostro jamón serrano e siamo alle prese con una clamorosa tataki di tonno che io accompagno con dei pimientos del padrón, dei friggiteli alla spagnola che ho chiesto per ricordare del viaggio a Valencia nel 2021, quando con una piccola delegazione del giornale siamo andati a vedere l’ultima corsa di Valentino Rossi. A Cervera, dove abita Marc Marquez, li fanno un po’ più buoni. La conversazione al nostro tavolo procede tra il volgare e il delicato, è come una prostituta appena maggiorenne. Siamo uomini di mare come quel duo che ha scandito la mia adolescenza, tutto il giorno su di una nave con le sue gerarchie, siamo uomini che quando arriva la sera finiscono a pensare a quello che hanno a casa in un misto di sensazioni. Me ne esco dal ristornante in cerca del furgone canticchiando il pezzo che ha segnato le belle collaborazioni tra Lucio Dalla e Francesco De Gregori, Ma come fanno i marinai: “intorno al mondo senza amore come un pacco postale / senza nessuno che gli chiede come va”. Lucio Dalla è così, schiaffi e carezze come Mario Brega quando fa il camionista. Il giornalista, quello inviato, vive con una vena malinconica che è difficile scacciare, forse perché è diviso tra due mondi - quello delle trasferte e quello di casa - così diversi da non potersi mai riunire davvero. Spiegarlo è inutile; ti ci devi trovare, come in una rissa. Ora è quasi mezzanotte e sto facendo l’ultima mezz’ora in furgone verso Cadiz, dove ho prenotato l’ostello. La città è bella, ci si arriva passando da un ponte che con i suoi tre chilometri di lunghezza piacerebbe a Matteo Salvini. Trovare un parcheggio è una lotta, ci metto venti minuti. Quando ci riesco, allo stremo delle forze, mi resta un quarto d’ora a piedi per l’ostello. La porta è chiusa, mi attacco al campanello e rimedio un letto al quarto piano in una camerata da otto persone. Come camera è decisamente meglio rispetto a Lagos, ma la struttura è scomoda, decisamente più grande e sicuramente più incasinata. Non vedo un letto da quaranta ore, sul serio, così il mio lo soppeso solo per qualche secondo prima di sprofondare nell’oblio.

Il venerdì passa via alla svelta, tra qualche incontro e i piloti finalmente in pista che a Jerez si possono osservare da molto vicino alla curva 13 senza neanche prendersi il disturbo di imboccare la stradina di servizio perché si vedono bene anche dal paddock. Detto così sembra qualcosa di normale, e per certi versi ormai lo è, ma ricordo quando la gente in quelle stradine la vedevo dai prati del Mugello. Ora posso entrare con un’occhiata ai commissari che vedendo il pass arancione sorridono senza replicare. A Jerez, comunque, si respira già l’atmosfera magica e potente del weekend di gara che avanza. Questo sabato era prevista una cena per i giornalisti italiani nell’hospitality Ducati, inutile dire che ci contavo molto per il reportage. Ad ogni modo, è stata rinviata a Le Mans. Torno in ostello attorno alle 22, quindi decisamente presto, con un menu kebab a riempire la pancia: in circuito sono campione di salto del pranzo, a volte solo una complicazione in più da ottenere. Sulla terrazza del Summer Cadiz conosco un portoghese che si è fatto un migliaio di chilometri su di una Multistrada Pikes Peak per vedere Miguel Oliveira: pessime notizie lo aspettano nei prossimi giorni, quando il suo pilota verrà cannonate per la seconda volta alla sua seconda gara. A me la Spagna piace, ancora di più quando esco in strada verso le otto della mattina e mi rendo conto del fatto che stanno tutti dormendo. Trovare un bar aperto la mattina presto è difficilissimo, le strade sono deserte e c’è un bel caldo, stiamo tutta la settimana attorno ai 35 °C. È quasi estate e in alcuni momenti mi sento quasi in vacanza. Senza orari veri, libero come a vent’anni.

Sabato mattina realizzo che non conta quando arrivi in pista, ma come lo fai. Non conta quanto ci resti, ma come ti giochi le ore che passi lì dentro. Conta solo il come in questa vita, di qualunque cosa si voglia parlare. Dopo aver passato il venerdì a litigare con la guardia civil per assenza di parking pass provo ad entrare dall’altro lato e, incredibilmente, funziona. Il mio furgone pieno di adesivi sembra esattamente un mezzo deputato al lavoro, potrei essere lì a vendere magliette o portare bibite ad una delle moltissime bancarelle fuori dal circuito che affollano uno spiazzo in terra battuta in cui la sera si consumano feste sregolate. Le guardie mi guardano e automaticamente chiedono se devo lavorare: sì senor, trabajo, faccia conto che a me le moto manco piacciono. E così parcheggio (quasi) in pista nei tre giorni seguenti. La mattinata la passo quasi interamente nel box del Team Gresini, dove mi gusto l’ultimo turno di libere e le qualifiche.

Dal retrobox hanno allestito un piccolo corridoio coi led sul soffitto che cambiano colore a comando, è come entrare in una piccola astronave. Essere lì in questi momenti è un enorme privilegio e se è successo lo devo soprattutto a Cristian Massa, responsabile della comunicazione della squadra che si dedica a tenermi compagnia e a far sì che nessuno mi cacci. Cristian: occhi azzurri, capelli biondi, lunghi davanti e rasati ai lati, fisico atletico, non molto alto. Ascolta la Zanzara “ma sono della maggioranza silenziosa, ovviamente”, ed è amico di Tancredi Palmieri, giornalista di Sportitalia di cui sono grande estimatore. Delle prove libere la cosa che mi colpisce di più è lo sguardo di Fabio Di Giannantonio mentre parla col suo capotecnico: se hai una Ducati puoi vedere cosa fanno tutti gli altri con la stessa moto, copiare il loro assetto e metterlo sulla tua, ma i dati dicono anche dove prendi un decimo. Ti spiegano perché prendi un decimo e quando torni in pista provi a lavorare su quello, ma non è più il mondo dei numeri e dei grafici su ascisse e coordinate che ti mostrava il tuo tecnico: è a venti centimetri dall’asfalto su di un missile imbottito di carburante. Se facessi il pilota verrebbe il giorno in cui mi metterei ad urlare contro quel figlio di puttana che dice di aprire il gas un po’ prima (o un po’ più tardi, più piano, più in fretta…) dicendogli come mai se lo sa così bene non è capace di farlo lui. Eppure il bastardo ha sempre ragione. È una relazione complicata, quella tra il pilota e il suo uomo ai box. Fabio non toglie il casco e io studio i suoi occhi sgranati e il suo sudore sul volto, lui ascolta come un soldato pronto ad una strage. Non muove un muscolo. Sta cercando di interiorizzare tutti quei dati per farli suoi, uscire e piegare la Desmosedici come quel bimbo in Matrix con i cucchiaini. È un fottuto guerriero e a guardarlo vorrei essere un atleta come lui. Uno che lotta e non si arrende, che prende pugni sul ring ma che piuttosto di mollare si fa crocifiggere. Diggia è un figo, che a volte è meglio che nascere fenomeno.

In tutto questo Cristian osserva, prevede le situazioni in pista, scherza. Passa un giornalista davanti al box: “Figa, promettimi che non ti ridurrai come lui”. Cristian vive a Barcellona. È un party boy, indossa un Omega x Swatch Mission to the Sun ed è un insospettabile laureato in legge con master. Se si fosse trasferito negli Stati Uniti a trent'anni ora sarebbe milionario, se lo avesse fatto a venti si sarebbe scopato il college. Probabilmente finito di leggere questo trafiletto mi dirà qualcosa tipo: “Quanti cazzi stai succhiando in questo paddock?”.

Tra le ultime libere e le qualifiche Cristian mi invita nel camion, quello parcheggiato davanti al retrobox perennemente schermato da un'aria misteriosa. È la prima volta che mi ci trovo dentro. Trattasi di un corridoio lungo e stretto e stipato di cose, tra cui una marea di ricambi da farlo venire duro a qualunque meccanico del pianeta. In un angolo, la piscina gonfiabile di Alex da riempire con il ghiaccio. In fondo, la macchina per il caffè davanti alla quale ci mettiamo a discutere come fossimo in ufficio, in pausa tra una mail e una call. Mentre Cristian prepara un paio di espressi gli faccio notare che in Gresini hanno anche lo scottex dello stesso colore delle moto: “Bah, non credo sia voluto man, non la straccerei”. Parliamo per uno di quei quarti d’ora così intensi che più che parlati sembrano scritti: “Hai una famiglia - mi dice lui - vattene finché puoi, non farti trascinare qui dentro. Finché sono tre, quattro gare a stagione è un conto, ma un anno ti demolisce e ti ritrovi solo”. Non è il primo ad avvisarmi e alcuni effetti di questa vita sulla gente li sto già sperimentando. Cristian potrebbe lasciare, altre entrate e progetti importanti li ha, eppure sa bene che dopo anni nelle corse qualunque altra cosa ha grandissime probabilità di farti sprofondare nella noia. Questa vita ti prende l’anima e ti ricatta costantemente: ti fa soffrire e arrivi a non poterne più farne a meno. Così, quando finalmente riesci a liberartene, non hai nemmeno la forza per condannare chi è ancora lì. D’altronde in alcuni momenti è un vero spasso, una goduria, altrimenti i cervelli fini che abitano il paddock (nonostante tutto ce ne sono) non sacrificherebbero così le loro esistenze per esserci. Immagino che questo sarà il grande tema di questi reportage, non potrebbe essere altrimenti. Penso che vorrei affrontare quest’anno in MotoGP come Itaca, la bella poesia di Kostantinos Kavafis che si conclude così:

“Itaca ti ha dato un bel viaggio;

Senza di lei, mai ti saresti messo sulla via.

Nulla di più ha da darti.

E se la trovi povera, non per questo Itaca ti avrà deluso.

Fatto ormai savio, con tutta la tua esperienza addosso

già tu avrai capito ciò che Itaca vuole significare”.

Usciamo dal camion che potrebbero essere passati dieci minuti come tre ore e, infatti, fuori ha cominciato a piovere contro ogni aspettativa giusto in tempo per le qualifiche. Le Q2 viste dal box sono micidiali, uno degli ottimi motivi per scordare tutta la vita che hai lì fuori e restare lì impalato ad attendere che la vita esploda. Diggia non ha passato la tagliola del primo turno, ma Alex è già dentro e il suo capotecnico dà ordine ai meccanici di fare la moto da bagnato: ci lavorano in cinque, forse sei. Cambiano gomme, sospensioni, mappature. Buona parte della popolazione mondiale impiega più tempo a tributare la tazza del cesso il mattino di quello che ci mettono questi ragazzi a fare a pezzi una moto. Il giovane Marquez esce e fa due giri, il tempo per capire che la pista è troppo asciutta per le gomme rain. Ci vuole la moto da asciutto, "da secco" in spagnolo. Mentre torna al box, cambia moto ed esce in una manciata di secondi Cristian ha già tutto in testa: la pole la fa chi prende bandiera per ultimo. Al primo passaggio Alex abbassa il riferimento di un secondo abbondante, poi si ripete. Lo fa ancora, ancora, ancora. Il box sembra la curva di San Siro e in tutto questo a colpirmi è Julià Marquez che produce una fantasiosa serie di macumbe verso il monitor dei tempi. Ha gli occhi sbarrati, sembra spiritato. Chiedo a Cri di questo personaggio e lui me lo racconta in questo modo: “All’inizio non avendolo mai avuto nel box pensavo che fosse un po’ un freak, un mitomane, o comunque il genere di rompi coglioni che non vuoi avere in giro. Invece è incredibile sai, uno spettacolo. Guardalo ora: soffre fisicamente come fosse dentro la moto, ti giuro che passa ogni giro della gara a parlare con i suoi figli. Consiglia, prega, spinge... fa tutta questa roba qui e alla fine è impossibile non volergli bene”. Julià Marquez è l’immagine della fede, quella pura e cieca che andava forte nell’antichità, quando la vita valeva meno e non c’era tutta questa scienza a farci dormire tranquilli, o comunque la gente si doveva affidare al caso molto più spesso di quanto facciamo oggi. All’ultima curva, in qualifica, Julià dice ad Alex “alzala, alzala adesso, dài gas ora”. Sentirlo mette i brividi. Nonostante tutto, il nostro chiude ultimo e dunque partirà 12°, perché la gomma non ne poteva più. Nel box c’è un po’ di delusione, ma nemmeno troppa: queste sono le corse tutti lo sanno bene.

Ringrazio Cristian per il bel tempo speso assieme e torno in sala stampa pensando che il padre dei Marquez - della cui moglie si è scritto moltissimo, soprattutto in italiano - è un uomo dolce, diresti addirittura tendente all’autismo. Rispetta i suoi figli e vive per loro, anzi forse vive per quelle emozioni che nel suo caso invece che filtrate dallo schermo vengono amplificate dal legame di sangue. Perché se sei in pista e dipende da te ti concentri sulla tecnica, sul lavoro e le strategie. Ma da fuori, da padre, l’emozione invece di attenuarsi aumenta. Un altro padre che incontro sabato è Cristian Gabarrini, capotecnico del campione del mondo Francesco Bagnaia. Lui ha un figlio che corre in Italia, e questo weekend è a Misano ad affrontare le condizioni miste che gli piacciono. Eppure Gabarrini dice che non è andato forte come potrebbe e io penso che avere un padre così, un Dio della ragione, non dev’essere troppo facile se vuoi fare le corse. Almeno suo figlio farà da subito i conti col fatto che il mezzo parla la lingua di chi non lo guida. Gabarrini, comunque, sembra il tipo incapace di incazzarsi troppo, un uomo paziente. D’altronde se Bagnaia ha vinto un mondiale è anche merito suo che non ha smesso di crederci, lui che allo stesso modo l’aveva già vinto con Casey Stoner. Altro padre che incrocio con un grosso paio di baffi addosso è Vito Bezzecchi, il padre di Marco. Lui è ancora più coinvolto di Julià Marquez, perché anche se non passa le gare a telecomandare i figlioli sta nel box con la maglietta del team.

L'ennesima svolta del weekend si palesa ancora sotto le forme di Paolo Ianieri nel primo pomeriggio, dopo le qualifiche e prima della gara sprint. Lui, t-shirt e pantaloni corti, outfit perfetto per una visita al Grand Canyon, si avvicina alla mia postazione in sala stampa batte piano un dito sulla tavola, come a suonare un immaginario campanello da reception. “Allora”, mi dice con la stessa noncuranza di chi si informa sul meteo. “Stasera ti porto a cena da Ago”. A- cena-da-Ago.

Ero a conoscenza di questa cena che Giacomo Agostini, 15 volte campione del mondo, imbastisce per i giornalisti italiani ed altri personaggi del paddock ogni volta che il motomondiale passa per Jerez de la Frontera. Agostini ha una moglie spagnola, Maria, e così ha comprato una casa a qualche chilometro dal circuito. Immaginavo che Paolo ci sarebbe andato, con il pilotapiùvincentedellastoria ha un rapporto strettissimo e per lui ha scritto anche un libro. Mai, però, avrei pensato che sarebbe andata così, che mi avrebbe portato con sé per farmi provare quella sensazione, quella di essere seduto alla tavola di Agostini a mangiare il suo cibo in casa sua. Mi viene quasi da piangere e glielo dico, lui mi guarda bene negli occhi e decide che non sto mentendo. Torna poco più tardi con un enorme libro rosso: “Ho anche un altro regalo, tieni”, dice sbattendo sul tavolo. È il FIM MotoGP Results di Werner Haefliger, e qualunque cosa voglia dire (niente, per la verità) è proprio quell’oggetto da insider delle corse che ti fa piacere mettere su di uno scaffale aspettando di avere dei nipoti a cui mostrarlo blaterando qualcosa sui bei tempi andati.

Nel frattempo sta per partire la sprint: prima si lancia la macchina, il semaforo è rosso. Poi i meccanici cominciano ad andarsene e, inutile dirlo, sarò anche una gara a metà ma la tensione è quella delle gare vere. È la grande fuga, l’ansia sale. Partono, fuoco ai motori, grosso incidente alle prime curve. Bandiera rossa, che in MotoGP non si vede poi così spesso, e ancora una volta la sala stampa si congela tutta. Fortunatamente non è morto nessuno. Ripartiranno per la seconda volta, dritti verso il weekend dei record in termini di partenze.

Yanez, Paolo, è sempre tra gli ultimi a lasciare la sua postazione: suo compito è quello di riempire un numero di pagine della Gazzetta dello Sport direttamente proporzionale all’italianità che riempie il podio. Per me sempre troppo poche. E, voglio dire la verità, quando i giornalisti del motomondiale spalano merda sul motomondiale nei loro articoli - non c’è gente sulle tribune, pochi sorpassi, manca il personaggio - rischio di pensare che siano degli stupidi anche quando non è così. E non mi riferisco ai loro pareri personali, ma ad articoli improntati sul criticismo: è come lamentarsi con gli amici del bar di avere una moglie brutta, noiosa, sostanzialmente molto antipatica. Eppure è di quella che ti sei innamorato, tanto da sposarla rinunciando ad altro e abbastanza importante da continuare a cercarla tutti i weekend. Dillo a lei se non ti piace, dillo a lei se hai le palle.

Paolo apre la strada battuta e polverosa con una Jeep Renegade a noleggio e io seguo col furgone, che perde un pezzo del parafango anteriore tra le buche. Da qualche parte ho letto che i grandi western di Sergio Leone sono stati girati tutti nel sud della Spagna e non è difficile capire perché: è quasi un deserto, con cespugli qua e là e piccoli alberelli cresciuti nella durezza, poca acqua e tanto sole. Ho addosso una gran tensione, d’altronde sto per introdurmi nella villa di Giacomo Agostini con un camioncino bianco tappezzato di adesivi Enterprise Rental, un po’ come presentarsi ad una cena di lavoro con una scoreggia in un sacchetto al posto del dessert. Fortunatamente lascio sempre in furgone una camicia di ricambio e qualche salvietta, di quelle per il culo dei neonati, accessorio fondamentale di ogni vero viaggiatore che, in quanto tale, non saprà mai quando potrà lavarsi di nuovo.

Ad un certo punto svoltiamo a sinistra per un cancello in ferro battuto, sembra di entrare a casa di Don Diego de la Vega quando a interpretarlo c’era Anthony Hopkins: un lunghissimo viale delimitato da un centinaio di ulivi, in una leggera ma costante salita abbastanza ripida da non farti vedere quello che c’è in cima. Scoprirò più tardi che il padrone di casa ne ha fatti piantare quarantunmila in tutta la proprietà. Il giardino è curato con attenzione, ma non c’è niente di maniacale. Solo l’occhio per il bello che si riflette nella casa di Giacomo, la quale si presenta subito inevitabilmente grande, piacevolmente ariosa e tradizionale, il genere di posto che ti fa venire voglia di diventare un ricco proprietario terriero e darti alla poesia nel giardino di casa con un grosso cappello di panama, abiti in lino e una stilografica Montblanc acquistata a Parigi negli anni Novanta. Paolo è ancora vestito da turista del Grand Canyon e io invidio un po’ la sua tranquillità, così come il fatto di non doversi preoccupare troppo della sua immagine: Giacomo lo adora e questo vale più di una camicia stirata. Appena sceso dall’auto punta dritto a quello che qualche secolo fa dev’essere stato il fienile, o la stalla, che per l’occasione ha i due grandi portoni spalancati. Dentro, circondati da bei mattoni a vista, ci sono tre cuochi vestiti di tutto punto attorno ad una gigantesca padella da paella, che Paolo saluta come fossero dei vicini di casa inaugurando una discussione sulla cena parlandone come se la paella fosse una persona: “Come sta quest’anno?”, cose così. Il modo in cui viene trattato questo cibo ha un che di autentico e profondo. In un angolo, davanti a un tagliaerba e sotto a un telo, riposa una Yamaha YZR 500 del Team Agostini: uno dei cuochi ci chiede se vogliamo togliere il telo e vederla, noi decidiamo che è bella così, nascosta e misteriosa, lasciata nel suo angolo. Poi, la festa.

Potrei raccontare di una cosa alla Eyes Wide Shut, ma non è stato così. C’era però un nutrito gruppo di musicisti e ballerine richiesti per l’occasione che ogni anno si recano in quella casa per dare spettacolo. Carmelo Ezpeleta gira per i tavoli chiacchierando con gli occhi vispi, Jorge Viegas che sorseggia un Hugo, Paolo Campinoti che intrattiene una tavolata con aneddoti non ripetibili, Mario Almondo che mi racconta spaventosi retroscena sulla Ferrari dei tempi di Schumacher. E, soprattutto, c’è lo squadrone Milagro con Gigi Soldano e Tino Martino, con quest’ultimo che rappresenta l’incarnazione del motociclismo da roulotte che la gente rimpiange: alto, grosso, con la pancia di chi non paga il buffet e una poetica decadentista. Volgare ma sempre genuino, fa spaccare dalle risate. Tempo quaranta minuti e sto ballando il flamenco con una sconosciuta signora che continua a correggere i miei passi, la gente applaude e io mi sforzo di ricordare che non sono alla festa di laurea di qualche amico ma a casa del 15 volte campione del mondo. Infondo la signora potrebbe essere la moglie del presidente di qualcosa. Giacomo è in grandissima forma, capisci in un attimo perché ai suoi tempi potrebbe aver visto più donne di un ginecologo a fine carriera. Parla di moto, di femmine - sempre attento a non avere troppo vicino Maria, la sua bella moglie - e di soldi con gli occhi che brillano, le tre cose che un pilota vuole sempre avere sotto mano. A qualcuno Agostini potrà non piacere, pazienza: è un gran signore, un nobile della velocità. E dal vivo è molto meno cerimonioso e ordinato rispetto alla televisione, evidentemente è soltanto che lì misura attentamente le sue parole. Da quello che si potrebbe definire un enorme patio ci spostiamo dentro per la cena, dove Giacomo e consorte inaugurano la paella: il piatto, da qualcosa come vent’anni, è sempre lo stesso, tant’è che c’è chi si ricorda di questa o quella volta in cui era stato speciale. Quando decido di andarmene sono le due, forse le tre. Uscire dal parcheggio con il furgone è una sfida complessa.

La domenica di gara è passata come doveva, tra le cose più interessanti c’è stato chiedere a Pecco Bagnaia un pezzo rock da mettere a Motorcycle Rockstars, il dopo GP che facciamo con Radio Freccia, domanda a cui lui risponde così: “Sono grande fan dei Kaleo, di loro mi piace da matti 'Can’t go on without you'. Mentre degli Arctic Monkeys 'Do i Wanna Know?', un pezzone”. Oltre a questo, vedere Jack Miller praticamente ubriaco, in tuta da gara e Crocs durante la conferenza stampa, è stato un momento potente, così come dare la mano a Sam Lowes dopo la sua prima vittoria della stagione. Il pilota che mi è piaciuto di più in Spagna è stato Franco Morbidelli, uno con cui vorrei fare un lungo viaggio a parlare del niente. Franco, dopo lo spaventoso incidente del sabato e la conseguente penalizzazione della domenica, pubblica una foto di Ayrton Senna con sopra l’adesivo di un gatto che medita. Quando gli chiedo perché lui mi dice ‘per mantenere la calma’, poi aggiunge che i gatti sono gli animali più saggi del pianeta e io mi trovo d’accordo sia con lui che con mia madre, la quale sostiene che i gatti portino la pace. Franco, quando parla, si prende tutto il tempo per scegliere le parole esatte. Peccato però che intervistarlo risulta impossibile.

Ad ogni modo, nel lunedì di Jerez ci sono i test, un momento semplicemente magnifico per chi rimane in circuito. La gente se n’è andata, i piloti sono più rilassati e ti è permesso fare qualunque cosa, tra cui vedere le moto partire dalla pitlane, intrufolarti nei box, fotografare gli aggiornamenti, andare a bordo pista e parlare con tutti in un clima decisamente rilassato, giacché la gara ormai è andata e tutti pensano già a quella dopo. Tra le cose che puoi imparare da un pilota c’è sicuramente questa: guardare avanti. Devi farlo ad ogni livello, anche letteralmente, perché la moto va’ dove dirigi lo sguardo, così sei costretto a puntare la curva successiva e mai quella che stai percorrendo. E poi devi farlo in gara, pensare al giro dopo perché anche se sbagli non c’è maniera di tornare indietro. Il passato, per chi guida la moto, è qualcosa su cui non c’è molto da dire. Lunedì c’è un bel sole, è quasi una vacanza. Faccio due parole con i ragazzi del fan club di Pecco Bagnaia e tento di intervistare Lorenzo Savadori, chiamato a sorpresa e in diretta televisiva a sostituire Miguel Oliveira per i test. Aspetto fino all’ultimo, ma da Aprilia mi dicono che non si può fare perché non c’è tempo e io mi riprendo il furgone per andare all’aeroporto.

È solo mentre torno al parcheggio che mi rendo conto di quanto sia in ritardo per il primo dei due voli della serata e per la diretta in radio. Mi collego davanti al gate, mentre le hostess si preparano ad imbarcare. Fare la radio, anche in streaming, è una grossa gioia di questo lavoro: vorrei avere più tempo, sono slot da quattro minuti - per una mezz’ora - intervallati da qualche pezzo, che in questo caso includono i Kaleo suggeriti da Pecco Bagnaia. Sono lì che parlo nel casino dell’aeroporto, sudato per la corsa al gate e guardando nello schermo del cellulare quando la gente comincia a passare il biglietto e la fila si accorcia. Finita la diretta passo l’ultimo controllo e mi metto in fila per l’aereo vero e proprio e alzando gli occhi mi trovo davanti Daniel Pedrosa che parla con Jack Miller e sua moglie Ruby. Mi dico che è qualcosa di incredibile, faccio una foto, li ascolto. Per entrambi è stato un weekend memorabile e sono lì a discutere di corse come se non lo facessero di mestiere: ascoltarli è un privilegio vero. Poi, girando la testa, mi rendo conto che appena dietro di me c’è Jorge Martín con un amico, dunque sono in mezzo a tre piloti della MotoGP per questo Ryanair diretto a Barcellona. Delle signore in evidente sovrappeso si accorgono di Dani e chiedono delle foto: Miller e Martín hanno la faccia di chi vuole evitare una lunga discussione con la vecchia zia al pranzo di Natale, eppure incredibilmente nessuno vuole una foto da loro, la star è Pedrosa e gli altri sono sconosciuti. È incredibile quanto, per questi ragazzi, le cose cambino in un attimo: fino ad un paio d’ore eri al centro del mondo, televisioni e giornalisti fanno la fila per sapere cosa pensi del nulla e di colpo, uscito da quel piccolo acquario, sei il signor nessuno, un essere umano come gli altri.

Per loro dev’essere un orgoglio come far parte del Fight Club o, in altri casi, decisamente frustrante. La conferma mi arriva poco più tardi quando cambio terminal con Jorge e assistente: Martín trascina dietro un bagaglio in plastica rigida che contiene una bicicletta da allenamento, è notte, cerchiamo l’autobus per fare il giro dell’aeroporto ma la strada è lunga. Ecco perché Valentino Rossi, e tanti altri dopo di lui, si portano qualcuno alle gare: la solitudine ti ammazza, hai appena finito di essere un dio e ti ritrovi in mezzo alla gente che nemmeno ti riconosce, ancora peggio di essere tormentato dai fan. Il rientro è sempre un po’ desolante, ma da pilota dev’essere come finire la droga alle tre di mattina. Jorge sembra abbastanza abituato a questo scivolo della fama e non ci fa troppo caso, eppure dev’essere come una coltellata in mezzo agli occhi che può farti cercare compagnie sbagliate, feste, momenti di gioia apparente.

Con questi reportage sto imparando che se ti apri alla vita, alle cose che accadono, tutto ti si avvicina: le storie, le persone. So che voglio vivere così, ascoltando storie, catalizzando la vita attorno a me sgranocchiando unicità, fragilità e difetti. Sto scrivendo su di un tavolo del Burger King dell’aeroporto di Barcellona, è mezzanotte passata e il mio aereo parte alle sei. Ad un certo punto vedo un trofeo appoggiato ad un paio di tavoli dal mio, che a giudicare da colori e scritte è roba di endurance, mentre dal layout sembra il Portogallo. Dopo un po’ si presenta il suo proprietario con un panino gigantesco in una mano e un altro trofeo nell’altra. Aspetto che finisca per andarci a parlare, scoprendo che si tratta di Nicolas Varrone, il quale nell’ultimo mese ha vinto la 24 ore di Daytona e la 6 ore di Portimão, oltre ad un secondo posto alla 6 ore di Spa. Parliamo una mezz’ora con dei grassi panini sul gozzo: questo qui è il motorsport.