All’Apt 1000 di Shanghai sono accadute almeno due cose che dovrebbero porre degli interrogativi a chi gestisce la macchina del tennis: da un lato, un giocatore che l’anno prima aveva vinto il torneo e che quest’anno si è ritirato al terzo turno per infortunio, Jannik Sinner, è precipitato a livello di punti nell ranking rispetto a un giocatore che l’anno scorso non ha brillato e che quest’anno neppure si è presentato, Carlos Alcaraz; dall’altro, un tennista che era al 204° posto nella classifica mondiale, Valentin Vacherot, con un exploit di una settimana e approfittando dell’assenza di Sinner e Alcaraz si trova ora di colpo al numero 40. E veniamo agli interrogativi: è sensato un sistema che colloca nei top 40, davanti a molti altri atleti di livello conclamato, un giocatore che nell’arco degli ultimi dodici mesi (e in verità di tutta la sua carriera) ha compiuto solo una grande impresa (considerando che per la fotografia istantanea dell’anno in corso esiste poi già la classifica della Race)? E ancora: è giusto che il numero uno del mondo Alcaraz, pur non avendo proprio partecipato al torneo, paradossalmente veda aumentare il proprio vantaggio rispetto al numero due Sinner, perché lo spagnolo ha perso solo i 90 punti dell’edizione precedente (dove era arrivato solo agli ottavi) e quindi complessivamente ne ha guadagnati ben 860 rispetto a Sinner? Come si può dire che nell’arco di dodici mesi nel torneo di Shanghai abbia meritato di più Alcaraz (ottavi nel 2024, assente nel 2025) rispetto a Sinner (vittoria nel 2024, ritiro per infortunio al terzo turno nel 2025)? Eppure è quello che sembrerebbe ricavarsi dal meccanismo del ranking Atp.

Il ranking e l’effetto soffitto

Il meccanismo è antico, e in apparenza razionale. Il ranking Atp non fotografa il valore assoluto di un tennista, ma il suo rendimento annuale e la sua capacità di ripetere le prestazioni dell’anno precedente. Ogni punto ha una data di scadenza: quelli guadagnati in un torneo “cadono” dopo 52 settimane e vengono sostituiti da quelli dell’edizione successiva. Ma nei fatti, se nel 2024 hai vinto Shanghai, come Sinner, e nel 2025 ti fermi al terzo turno, il saldo è brutale: da 1.000 punti a 50, –950 in un attimo, appunto. Il sistema ti guarda e dice: “Non sei più quello di prima, ti butto giù”.

Il paradosso è evidente: Sinner non è peggiorato come giocatore, ma paradossalmente paga l’eccezionale annata precedente, rispetto alla quale può al massimo confermarsi e facilmente può precipitare in classifica con un semplice ritiro per infortunio. Nel ranking, non conta chi sei, conta quando lo sei stato.

Questo produce una conseguenza curiosa e, a suo modo, crudele: più sei forte, più ti metti nei guai nel giro di poco. Chi ha un’annata quasi perfetta – come Sinner nel 2024 – riempie la propria classifica di punti “da difendere”. Ogni torneo dell’anno successivo diventa una lastra di ghiaccio sottile: puoi solo scivolare o al massimo rimanere appeso con la forza.

Al contrario, chi ha avuto una stagione altalenante o deludente, come Alcaraz in alcuni passaggi del 2024, parte da una base solida ma con molti meno rischi. Ogni buon risultato diventa guadagno quasi puro.

È quello che si potrebbe chiamare “effetto soffitto”: i migliori non possono quasi più salire (a meno di non avere avuto qualche evidente passaggio a vuoto), mentre chi sta sotto ha quasi tutto da guadagnare.

Con questo tipo di classifica del tennis, la continuità e l’eccellenza si trasformano rapidamente in un peso che ti può schiacciare, quantomeno in graduatoria.

Il paradosso opposto: in paradiso per un solo miracolo sportivo

Ma se un grande come Sinner può perdere terreno per un passo falso, il rovescio della medaglia è ancora più bizzarro: un quasi perfetto sconosciuto può scalare 164 posizioni in pochi giorni.

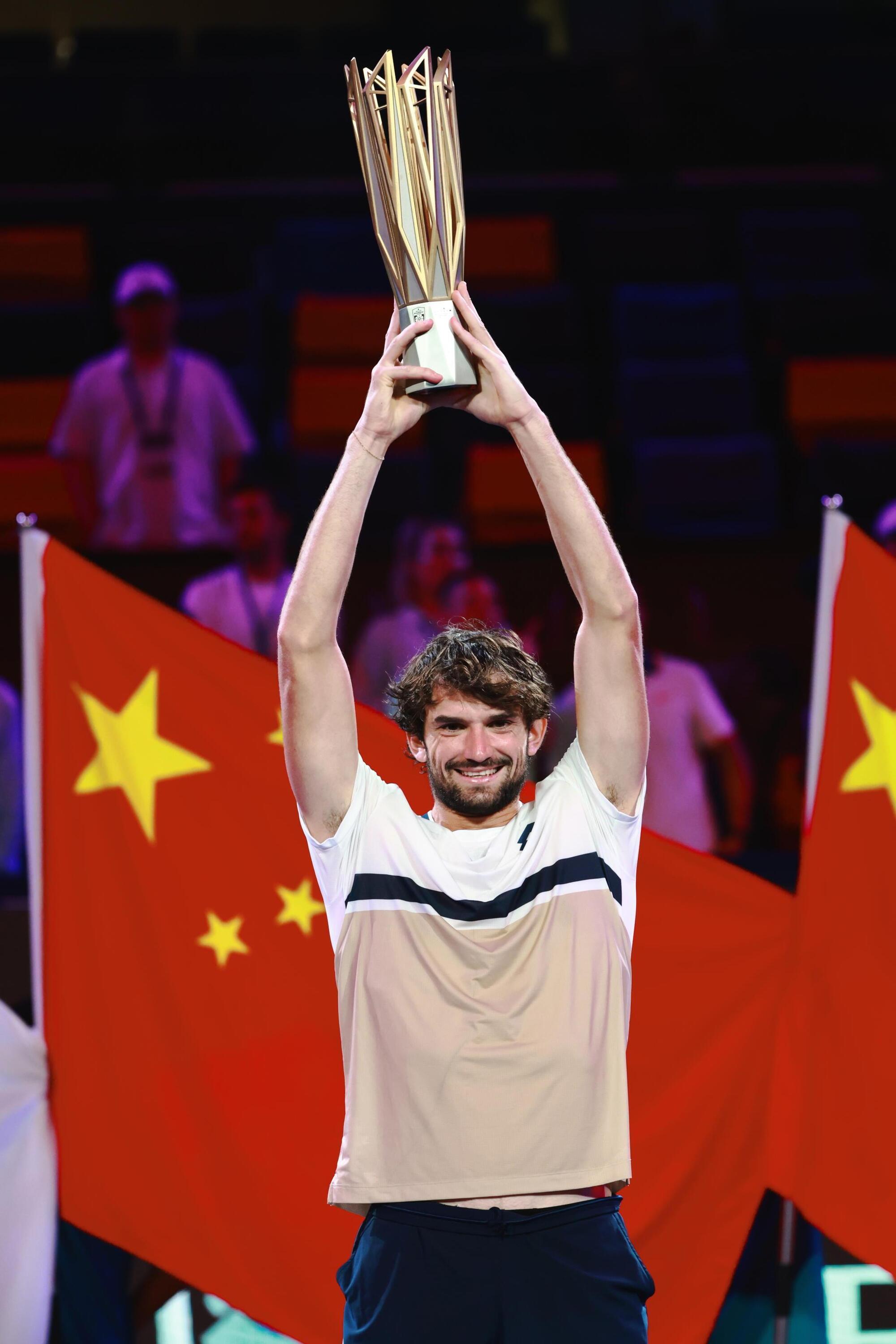

È il caso, appunto, di Valentin Vacherot, monegasco partito dalle qualificazioni, che a Shanghai ha vissuto la settimana della vita. Ha battuto avversari di rango, con bravura propria e sfortuna e inciampi altrui si è trovato in finale con il cugino francese Arthur Rinderknech, ha sollevato il trofeo di un Masters 1000 e, oltre a guadagnare dal punto di vista monetario in un colpo solo molto più di quanto avesse mai guadagnato in carriera, si ritrova ora improvvisamente tra i top 40 del mondo.

Un’impresa meravigliosa, romantica, sportivamente poetica, ma anche sintomatica di un sistema squilibrato. Perché un exploit isolato, una sola competizione in stato di grazia, può valere più di mesi di risultati solidi da parte di giocatori costanti, presenti, regolari, sulla carta o nei fatti “più forti”. E se Vacherot l’anno prossimo (come verosimile) non riuscirà a confermarsi, quei mille punti spariranno del tutto trascinandolo indietro dov’era prima (anche se magari non proprio fino lì, perché potrebbe nel frattempo approfittare di tabelloni un po’ più favorevoli nei prossimi tornei, anche se non c’è garanzia al riguardo: e se così fosse, sarebbe corretto o un vantaggio sproporzionato rispetto agli avversari?).

Così, il ranking alterna meteore e martiri: chi esplode una volta vola ma può sbriciolarsi nel giro di poco, chi brilla sempre deve difendersi dal proprio mito.

Il ranking, nel suo attuale formato, non misura il valore nel tempo: lo punisce, o come minimo lo distorce. Il passato diventa un debito, il presente un rischio, il futuro un calcolo, una singola impresa diventa un jolly che si addice più a un gioco da tavolo che a uno sport professionistico dove girano milioni.

Una modesta proposta alternativa: la media biennale

Ci sarebbe una via d’uscita. Un modo per premiare la costanza e al tempo stesso evitare gli eccessi, sia verso l’alto che verso il basso. Basterebbe calcolare la media dei punti delle ultime due edizioni di ogni torneo. In questo modo, la classifica non si muoverebbe alternando ghigliottine e lanci spaziali, ma rifletterebbe con più approssimazione il rendimento recente.

Chi domina un anno e fatica in alcuni casi in quello dopo (anche solo per ritiro), come Sinner, resterebbe comunque davanti a chi ha fatto un exploit singolo, a chi non ha giocato e a chi ha fatto male entrambi gli anni.

E chi vince una sola volta, come Vacherot, avrebbe sì la gloria del momento e un netto miglioramento in classifica, ma un premio più proporzionato al proprio percorso e meno penalizzante per gli altri.

Nel caso di Shanghai, la media biennale direbbe questo:

- Sinner: vittoria + terzo turno (1000 + 50) / 2 = 525

- Alcaraz: ottavi + non ha partecipato (90 + 0) / 2 = 45

- Vacherot: non ha partecipato + vittoria (0 + 1000) / 2 = 500

Una fotografia più equilibrata: Sinner davanti, Vacherot subito dietro, Alcaraz molto più indietro.

Un’immagine più fedele della realtà sportiva, che premia la continuità senza cancellare il merito dell’exploit e senza sovrastimare in negativo un passo falso o un infortunio. E al limite si potrebbe pesare maggiormente il risultato dell’ultimo dei due tornei (per esempio con una media ponderata al 60% per l’ultimo risultato e al 40% per quello precedente).

Un ranking così non stravolgerebbe il tennis, ma lo renderebbe più giusto. Ridarebbe peso alla costanza e senso al tempo, evitando che un infortunio o un colpo di fortuna possano distorcere troppo la percezione del valore. Soprattutto, restituirebbe al ranking una cosa che oggi sembra aver perso: la misura umana.

Perché, alla fine, il tennis è una storia di cicli, non di momenti. È la somma di mesi e mesi in campo, non di una sola settimana perfetta o di un paio di giornate storte. E un sistema che punisce Sinner e incorona Vacherot – pur con tutta la poesia del caso – forse non racconta fino in fondo la verità del gioco.

![Pecco Bagnaia a MOW: “A inizio 2025 ho sbagliato a non accettare i risultati. I mondiali con Ducati? Tendo a screditarmi per trovare motivazione" [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/48995342/HOR_STD/600x/francesco-bagnaia-20.jpg)