Per noi tifosi di una certa età, Roberto Bettega rappresenta lo juventino per eccellenza. I più vecchi ancora ricordano John Charles e Omar Sivori, i più giovani hanno avuto la fortuna di vedere in bianconero (ascoltate, gente, e invidiate) Michel Platini e Zinedine Zidane, Roberto Baggio e Alessandro Del Piero, Pavel Nedved e David Trezeguet e quando si degneranno di riaprire gli stadi tornerà a gustarsi Cristiano Ronaldo. In quanto a juventinità e profondo affetto che si devono a qualcosa di più di una bandiera -come lo furono Totti alla Roma, Baresi e Maldini al Milan, Zanetti all’Inter- Roberto Bettega incarna alla perfezione la nostra idea di stile e per chi ha memoria continuerà a incarnare l’essenza del bianconero, proprio come piace a noi.

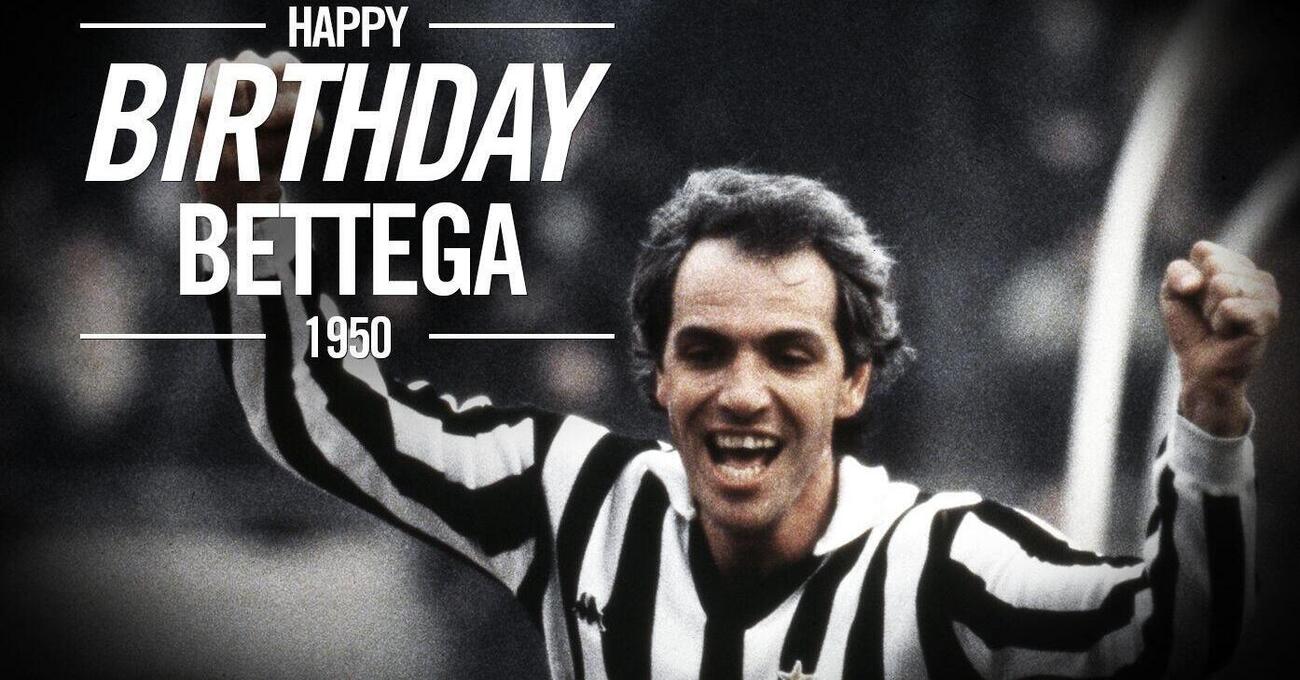

Roberto Bettega oggi compie settant’anni, nato a Torino il 27 dicembre 1950, fatto più unico che raro di un campione autoctono nella storia della società sabauda, dopo di lui ricordo solo Claudio Marchisio, eppure questo non è bastato a farne un simbolo cittadino condiviso ma solo nostro, visto che sotto la Mole, in particolare negli anni ’70, si diceva ci fosse una maggioranza di tifosi del Toro (mentre ora i granata sono in via d’estinzione, come certa fauna al Gran Paradiso).

Roberto Bettega ha indossato soltanto una maglia, anzi la maglia, con cui si è pienamente identificato anche quando ha smesso le scarpette ed è passato dietro la scrivania. Roberto Bettega è lo juventino assoluto perché senza dubbio antipatico, o sarebbe meglio dire anti-empatico che poi è carattere tipico di noi piemontesi, sublime, snob, altezzoso, espressione di quel complesso di superiorità che noi juventini abbiamo scritto nel Dna e giustifica la nostra storia di successi, nostra e non di altri. Se non sei gobbo dalla nascita non potrai mai capire uno come Bettega, ti sfuggiranno i particolari di un campione raro, che non è patrimonio nostro e non altrui, che a noi non piace dividere niente con nessuno (se un amico al ristorante mi propone di smezzare il suo piatto con il mio, lui non sarà mai mio amico).

Venuto nel 1970 a Torino da Varese dove Niels Liedholm capì di avere a che fare con un attaccante moderno e completo, dotato di visione di gioco rara per un uomo d’area, fortissimo di testa e sublime nel liberarsi dai terzini avversari, a vent’anni sembrava già maturo anche per la capigliatura tendente a ingrigirsi precocemente, che gli valse il soprannome di Penna Bianca in alternativa al più british Bobby Gol. La prima delle tredici stagioni alla Juve fu anche la più amara, funestata dalla morte del giovane allenatore Armando Picchi. L’anno dopo, con Wycpalek in panchina, Bettega partì alla grande, segnò a raffica nel girone d’andata, uno strabiliante gol di tacco a San Siro contro il Milan, ma una brutta malattia polmonare lo costrinse a fermarsi, temendo addirittura di non giocare mai più.

Bettega, invece, tornò prendendosi sette scudetti, una coppa Uefa (il primo trofeo europeo della Juve nel ’77), una coppa Italia. 326 presenze e 129 gol nella Juve, quasi tutte con la maglia numero 11, che continua a essere la mia preferita, ceduta solo negli ultimi anni a Boniek, non certo meritevole del regalo vista la poca juventinità dimostrata in seguito dal baffuto polacco. Ho la testimonianza di ex-calciatori che in campo lo consideravano pericolosissimo non solo per l’indubbia classe e la forza fisica, ma perché supponente e cattivo, astuto e provocatore, dotato di una dialettica non comune rispetto al generico volgo, uno cui non importava di ridicolizzare l’arbitro, persino l’insopportabile Luigi Agnolin con cui più volte si scontrò testa a testa, o memorabile quella volta che venne espulso da Barbaresco in una Juve-Inter 3-3 (annullata a tavolino 0-2, vecchio difetto non nostro) perché gli si mise a contare sotto il naso i passi della barriera.

Bettega è stato l’attaccante più forte della sua epoca, epoca in cui i competitor si chiamavano Gigi Riva e Roberto Boninsegna (con cui formò una coppia strabiliante nella Juve 1977), Giorgio Chinaglia e Beppe Savoldi, Paolo Pulici e Ciccio Graziani, Roberto Pruzzo, Spillo Altobelli e Paolo Rossi, quello con cui si intendeva bene in Nazionale e che per alcune partite nel mondiale 1978 fece vedere il miglior calcio. In Spagna nell’82 Bettega non andò, frenato da un brutto infortunio al ginocchio che di fatto anticipò la fine della carriera, e si sa quanto avrebbe meritato di esserci anche lui a Madrid tra gli azzurri campioni. Di tutti questi attaccanti straordinari Bettega era il più completo, dopo di lui solo Marco Van Basten ha riassunto le stesse caratteristiche tecniche e filosofiche.

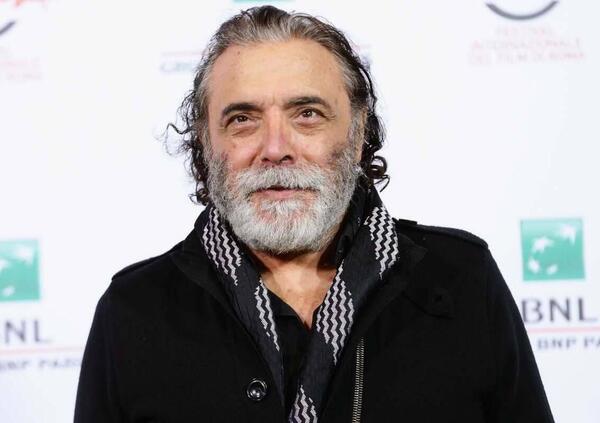

Poi arriva il Bettega dirigente, chiamato da Umberto Agnelli insieme a Luciano Moggi e Antonio Giraudo con il seguente compito: chiudere definitivamente l’era Boniperti e tornare a vincere con pochi soldi rispetto al Milan di Berlusconi. Il primo colpo della Triade fu di credere in Marcello Lippi, la base per costruire una macchina vincente che si rinnovava di anno in anno continuando a primeggiare in Italia e (cosa abbastanza rara per la Juve) in Europa. E si sa, chi vince è supponente dunque antipatico, anzi odioso, come siamo noi juventini. Quei tre geni assortiti alla perfezione portarono a Torino Paulo Sousa e Didier Deschamps, puntarono su Del Piero sacrificando Baggio e poco più tardi anche Vialli e Ravanelli. Vinsero ovunque con i Di Livio, i Torricelli, i Pessotto, capirono che lo spirito Juve si incarnava in gente come Ciro Ferrara, Paolo Montero, Edgar Davids, Zinedine Zidane. Persa la scommessa di Carlo Ancelotti, richiamarono Lippi e il ciclo si riaprì con Gigi Buffon, Lilian Thuram, David Trezeguet, Pavel Nedved. Via Lippi scelsero Fabio Capello per la panchina, che di Bettega era stato compagno di squadra, comprandogli Mauro Camoranesi, Patrick Vieira, Fabio Cannavaro e Zlatan Ibrahimovic due anni di vittorie cancellati da una storia che non ho più voglia di raccontare.

Però una cosa la devo ricordare. Abiurata la Triade, scaricata come capro espiatorio da una società censurabile per l’unica volta nella storia, Roberto Bettega ritorna a tentare di salvare il salvabile con la sua esperienza mettendoci la faccia. Un’avventura durata poco, appena cinque mesi, forse inutili perché era urgente voltare pagina. E i fatti hanno dato ragione ad Andrea Agnelli. Eppure in questo breve ultimo richiamo a casa è condensata tutta la storia di Roberto Bettega, che da settant’anni vive con la maglia bianconera stampata addosso come una seconda pelle, indelebile questa si, altro che i tatuaggi dei mercenari di oggi.

Se siete arrivati fino a qui seguiteci anche su Facebook e su Instagram

![Pecco Bagnaia a MOW: “A inizio 2025 ho sbagliato a non accettare i risultati. I mondiali con Ducati? Tendo a screditarmi per trovare motivazione" [VIDEO]](https://crm-img.stcrm.it/images/48995342/HOR_STD/600x/francesco-bagnaia-20.jpg)