Fateci caso: tra gli anni Novanta e i primi Duemila era tutto un elogiare la globalizzazione. La globalizzazione, intesa come l'interconnessione delle economie di più Paesi in un sistema globale, veniva descritta come un'opportunità positiva da economisti, governi e media. L'idea di fondo era semplice: dopo il crollo dell'Unione Sovietica il modello liberale-capitalista aveva “vinto” e il libero mercato globale era la via naturale per ottenere la prosperità. Con l'apertura dei mercati in Asia molte multinazionali vedevano enormi opportunità di profitto, mentre i Paesi promuovevano il commercio internazionale come motore di crescita, occupazione e innovazione tecnologica. Organizzazioni come il Fondo Monetario Internazionale e la Banca Mondiale ripetevano che la globalizzazione avrebbe aiutato i Paesi in via di sviluppo a uscire dalla povertà grazie agli investimenti stranieri e che tutti saremmo stati più ricchi. Internet, i trasporti veloci e la delocalizzazione delle produzioni, insomma, fecero credere a un'intera generazione che il pianeta stesse diventando un “villaggio globale” dove tutti potevano collaborare, imparare e guadagnare di più. Chi aderiva a principi democratici e libero mercato era dentro il club. E gli altri? Fuori dal paradiso terrestre annunciato. Non sarebbe però andata così perché la globalizzazione avrebbe creato enormi diseguaglianze economiche, mandato in cenere milioni e milioni di posti di lavoro e, soprattutto, avrebbe finito per arricchire tremendamente soltanto due gruppi: le multinazionali e... la Cina.

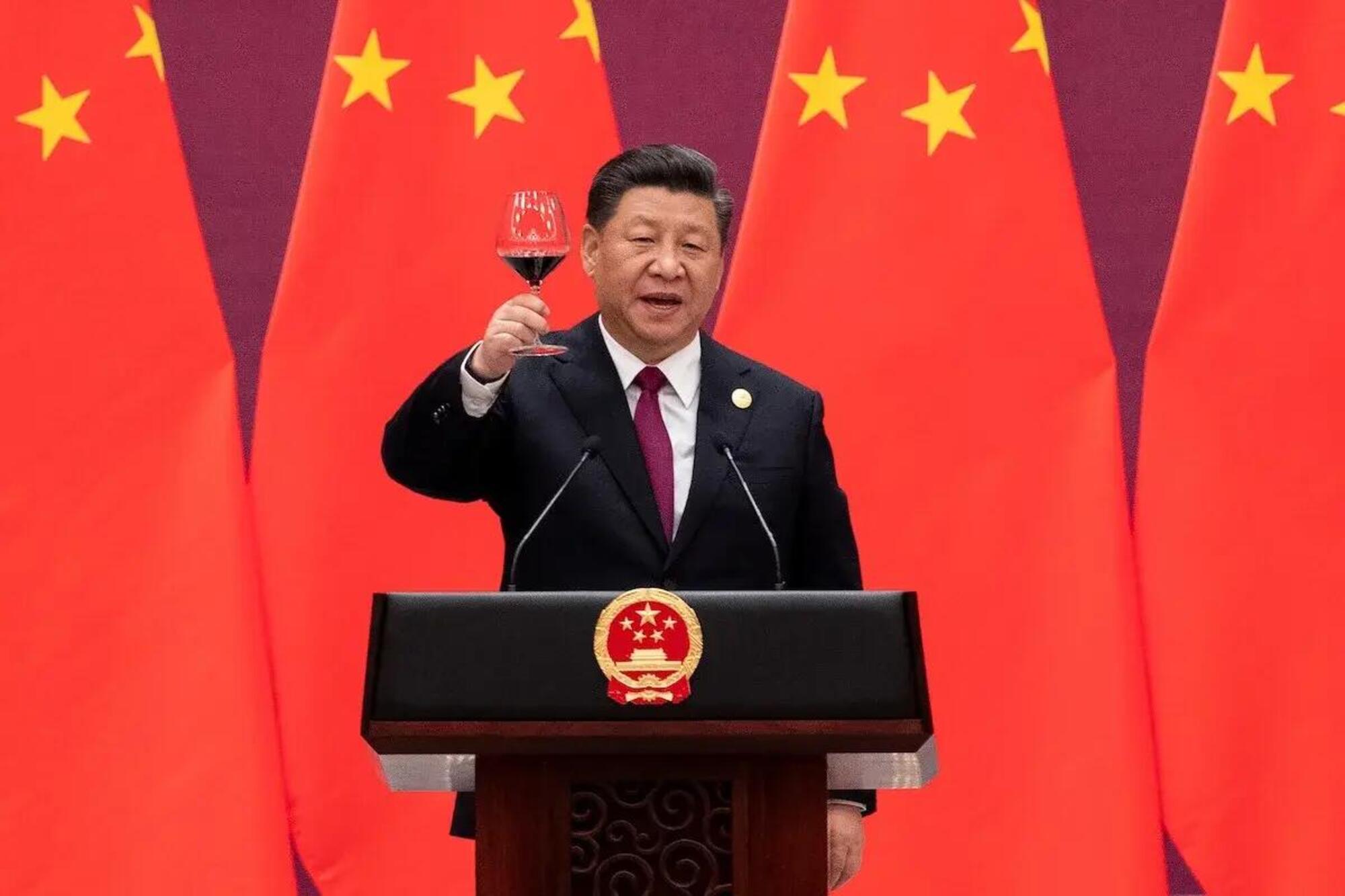

Nel momento in cui le élite politiche si riempivano la bocca con i benefici della globalizzazione, ci fa capire “La globalizzazione è finita”, l'ultimo libro della giornalista Rana Foroohar, la Cina si trovava nella posizione perfetta per trarre il massimo vantaggio dal nuovo ambiente economico globale promosso dagli Stati Uniti, potendo sfruttare la propria manodopera a basso costo per attrarre dall'estero molti capitali e competenze industriali. “Per i politici statunitensi riversare i nostri posti di lavoro a bassa retribuzione in Cina rappresentava un vantaggio per tutti. I cinesi avrebbero fatto i lavori non specializzati producendo lampadine; gli Stati Uniti avrebbero invece svolto quelli di concetto progettando software. Agli operai in Cina sarebbero toccate le mansioni meno allettanti mentre noi avremmo conservato quelle migliori”, ha scritto la vicedirettrice del Financial Times e commentatrice della Cnn. In sostanza, mano a mano che la Cina si fosse arricchita i suoi cittadini sarebbero diventati consumatori di prodotti americani di alta gamma. “L'idea era che, comprando gli iPhone e mangiando i Big Mac, i cinesi avrebbero sicuramente introiettato i valori democratici da essi veicolati”, ha spiegato Foroohar. Missione fallita miseramente perché la Cina avrebbe sì fatto tesoro del know how occidentale e si sarebbe arricchita, ma continuando a usare il proprio modello economico e politico. Fino al punto – arriviamo al presente – in cui l'allievo (la Cina) si è ritrovato a superare il maestro (l'Occidente) in numerosi settori strategici (dall'hi-tech alle auto, dalle energie rinnovabili alle biotecnologie).

I cinesi hanno usato l'economia mondiale per portare avanti il loro programma di politica interna, per citare l'economista Dani Rodrik, mentre il resto del mondo ha scioccamente modellato la propria politica nazionale mettendola al servizio dell'economia globale. Da qui arrivano le tensioni commerciali, le guerre economiche e le minacce geopolitiche avanzate dall'Occidente, con gli Usa per niente soddisfatti dell'esito della loro globalizzazione. E sempre in questa situazione paradossale sono germogliati i semi del populismo, con il moltiplicarsi di leader come Donald Trump che illudono gli elettori promettendo un utopico ritorno all'età dell'oro in cambio del sostegno elettorale. Peccato che i posti di lavori perduti, i settori economici consegnati ai Paesi in via di sviluppo, peccato che tutte queste tendenze non possano essere invertite in alcun modo. Come se non bastasse, in uno scenario del genere i profitti delle grandi aziende hanno raggiunto livelli massimi mentre per la maggior parte degli occidentali i salari medi sono rimasti fermi da decenni. Le multinazionali si sono quindi affidate alla finanza investendo gran parte del loro denaro per riacquistare le proprie azioni in una sorta di magheggio gonfiato per gonfiare i prezzi che però non ha prodotto alcun cambiamento nel mondo reale. E il mondo reale? Da ricostruire da zero, o quasi. “Il punto di partenza è una nuova narrazione economica in cui a contare sono i luoghi, tutti i luoghi; non soltanto la manciata di città dove vivono i ceti più ricchi, ma anche altri”, ha spiegato Foroohar. Ripartire dalle aree sconfitte dalla prima globalizzazione è la chiave per affrontare al meglio la globalizzazione 2.0. Una globalizzazione frammentata in più aree di influenza. E non più governata da un solo Paese. Sarà meglio iniziare a preparaci...