Per i “coccodrilli” - in gergo giornalistico, gli articoli pronti all’uso in caso di dipartita di un personaggio noto - ci sono già i lenzuolini biografici che trovate ovunque, con l’elenco telefonico di vita, atti e opere. E per il resto, c’è sempre Wikipedia. Quel che intendiamo fare qui – nos modestiae – è, perdonerete l’ambizione, un ruggito leonino in lode di Gianni Minà, scomparso ieri portandosi dietro un pezzo di Novecento e d’inizio Duemila. Non fu solo un giornalista di razza, osservazione che non dobbiamo certo fare noi, tanto è oggettiva e evidente. Fu un giornalista di razza impegnata. Idealmente, culturalmente, politicamente impegnata. Di fede cattolica, era di sinistra, ma di una sinistra che vibrava di speranza attratta dalla forza gravitazionale di un luogo, periferico secondo il provinciale senso comune di noi occidentali presuntuosi, ma centrale per chi coltiva e coltivava, come lui, gli ideali originari del socialismo: l’America Latina di Cuba, del Venezuela, del Brasile e degli esperimenti colorati di rosso di quelle terre dal fascino un po’ romantico, come romantici sono tutti gli idealisti. Come forse era Gianni Minà. Anzi, possiamo pure togliere il forse.

Restare fedeli alle proprie coerenze è un fatto prima di tutto di carattere, non importa se poi sia declinato ideologicamente a destra, a sinistra, al centro o fuori orbita. Minà ha saputo dimostrare che si può rimanere leali a sé stessi sottoponendosi alle conseguenze che ciò comporta: pagare un prezzo, in termini di lavoro, di visibilità, di solito anche di moneta. Dopo aver punteggiato, con il suo faccione bonario e la sua bravura unita a un coraggio da vecchio reporter, una lunga serie di trasmissioni Rai negli anni ’70 e ’80, e finendo poi con lo specializzarsi nel genere intervista, in cui dava il meglio di sé giocando sull’effetto-diretta, negli anni ’90 iniziano le peripezie della censura, calata su di lui per motivi squisitamente politici: dopo la vittoria di Silvio Berlusconi nel 1994, la nuova presidente della tv di Stato, Letizia Moratti, lo esclude.

Due anni dopo, con il centrosinistra al governo, Carlo Freccero lo richiama a lavorare, ma intervistando i genitori di Ilaria Alpi, la cronista uccisa in Somalia, fa uno scoop che gli costa il programma: il padre e la madre della Alpi scoprono, in diretta, che i sigilli della valigia della figlia di ritorno dall’Africa erano stati aperti. Dopo di allora, Minà non comparve più sulle reti pubbliche, né tanto meno su quelle Mediaset.Essendo un uomo, e non un quaraquaquà, non si mise a fare l’isterico, la vittima dal candido manto, e raccontò i retroscena molti anni più tardi, nel 2007, quando, a commento dell’epurazione ormai andata, disse a Vanity Fair: “Prima ho pagato l’arroganza della destra, e poi il pentimento della sinistra di essere stata a sinistra. Tutte le persone che rivendicano un’indipendenza intellettuale sono insopportabili per i politici”.

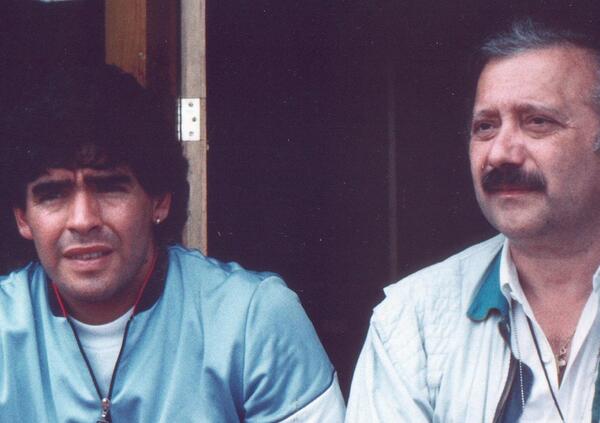

Il suo modo di intendere l’indipendenza consisteva nella scelta, aperta, dichiarata, onesta, di dare voce a chi pensava se lo meritasse di più. A coloro ai quali si sentiva più vicino, nel presente e nel passato. Con una passionaccia per i calienti americani del Sud. I documentari su Fidel Castro e Che Guevara, gli approfondimenti sui neo-bolivariani che tenevano e in parte tengono ancora testa agli Usa, e il fiume di interviste, a Luis Sepulveda, a Gabriel Garcia Marquez, a Maradona, a Hugo Chavez (uscita inedita nel 2016) sono tutti pezzi di una catena orientata con serena baldanza a mostrare come la pensava lui. Senza per questo mai dimenticare del tutto le sue origini professionali di narratore sportivo, calcistico ma non solo, che l’avevano fatto amare al grande pubblico (l’intervista probabilmente più bella a Enzo Ferrari, per dire, la firmò lui). Ma proprio in occasione di quel video in cui colloquiava con Chavez, sette anni fa, gli uscì questa sentenza tombale, a proposito del giornalismo: “Questa professione in Occidente è totalmente morta. Io sono da anni che non lavoro più. Ma l'ho accettato e non mi lamento. È il prezzo che si esercita per la libertà”

Dice: ma un giornalista genuinamente libero non dovrebbe essere schierato. Minà nel fatidico ’94 era stato candidato a Palermo per il centrosinistra, alle politiche. Non venne eletto. Successivamente, risultò non gradito al centrosinistra che andò al governo nel '96, soprattutto all’allora giro di D’Alema (i famosi “lothar”), come raccontò sempre lui in seguito. Troppo radicale, troppo anti-atlantista, troppo impresentabile per la sinistra che di fatto era già destra, venduta e fighetta. Non era benvoluto perché era schierato a priori, ma con le idee, non con un partito, una fazione o una congrega. C’è una differenza, fra essere, nello specifico, di sinistra, e dover essere di sinistra a prescindere da chi in quel momento la rappresenta sulla scena politica. In questo discrimine si situa la libertà intellettuale. Difatti, gli unici due colleghi a cui si paragonava, nella lista degli “sgraditi” eccellenti, erano Oliviero Beha e Massimo Fini, notoriamente due tipacci irriducibili all’incasellamento. Dopodiché, è chiaro, si può discutere sulla distorsione cognitiva che produce, in termini di involontari pregiudizi mentali, l’appartenere a un campo, sia pur ideale e mitologizzato, e pur con tutta la buonafede possibile. Ma ciò non toglie il diritto legittimo di essere sempre quel che si è. Minà era un partigiano. Letteralmente: un uomo di parte. Ma una parte il cui unico padrone era il suo foro interiore. E la controprova è stata la sua marginalizzazione. Giù il cappello, e (ri)guardiamoci i suoi lavori, faziosamente onesti, e impeccabili. Hasta siempre, compagno Gianni.