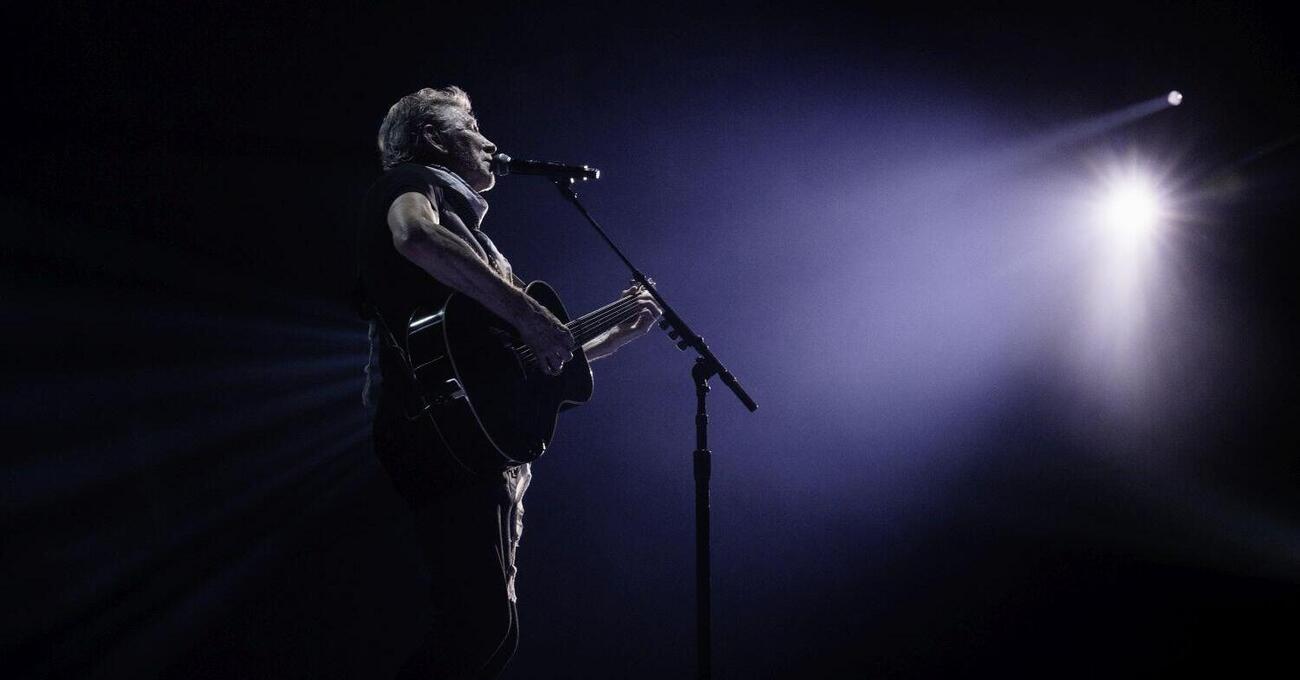

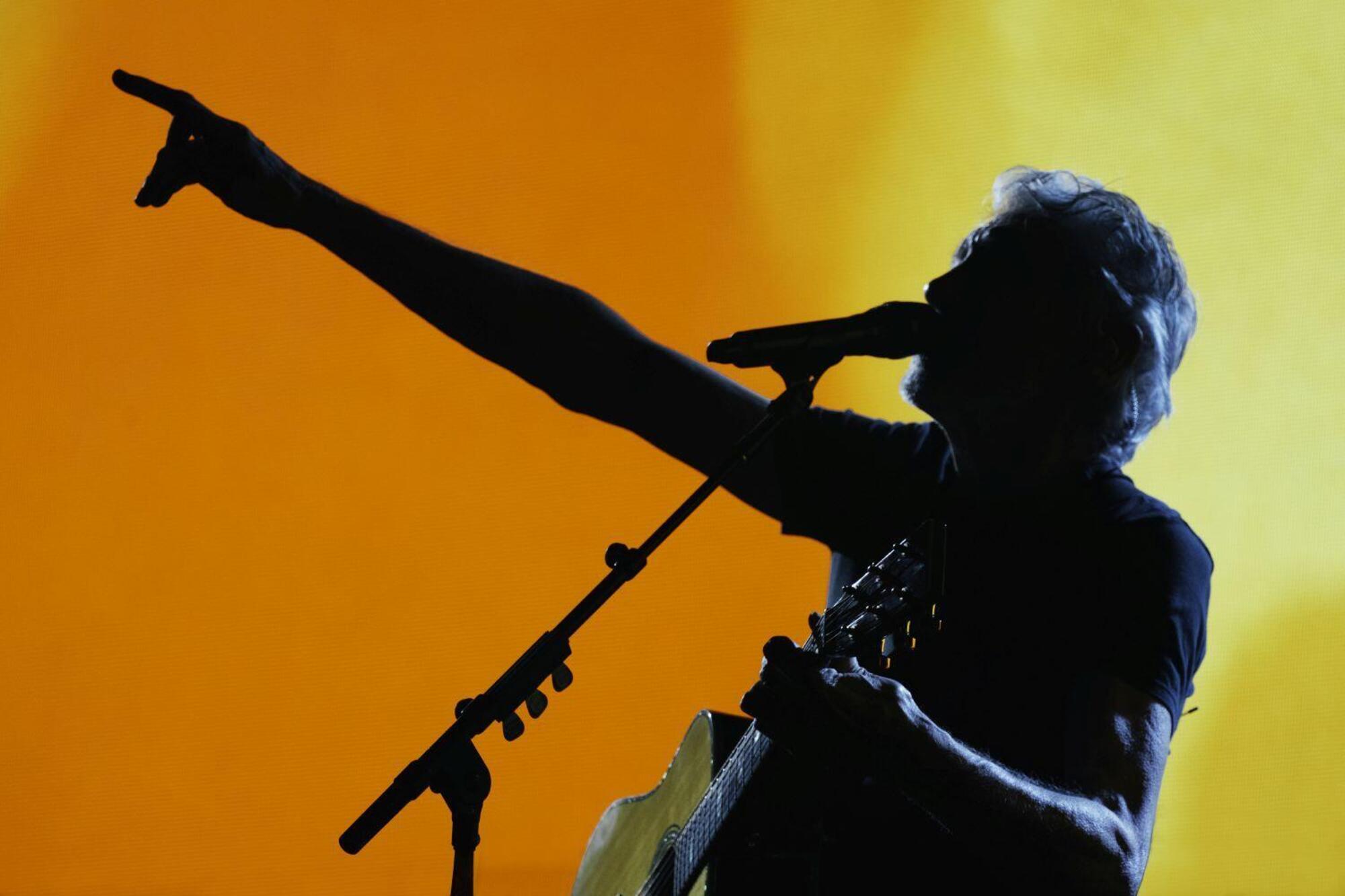

Uno dei momenti clou di “This is not a drill. Live from Prague the movie”, in alcune sale cinematografiche selezionate fino al 30 luglio e dal primo agosto fuori anche come documento audio e video su vari formati fisici, arriva quando Roger Waters esegue in modo musicalmente fedele “Us and them” (l’epicentro di “The dark side of the moon”). È un pezzo esistenziale e smarrito, dove il peso di vivere grava sulle spalle degli “ordinary men”, uomini come tanti. Solo che Waters, quasi ottantenne in quella notte praghese del 25 maggio 2023 all’Arena O2, non aveva alcun dubbio, non era percorso dal minimo tentennamento. E quando il brano dice: “And who knows which is which/And who is who” (“e chi sa cosa è cosa/E chi è chi”), lui sbotta, urlando senza microfono: “Io lo so, ca**o!”. I 150 minuti di “This is not a drill” coinvolgono e frastornano. Sempre. Ma quel breve frammento li sintetizza al meglio. L’ex Pink Floyd si guarda indietro. Arriva fino a metà anni ’60, ma quando poi si sposta verso il lato oscuro della luna (siamo nel 1973) non può altro che concludere che quel genio (il suo, insieme a quello di Gilmour, Wright e Mason) era percorso da una colpevole ingenuità. I Pink Floyd giovani (e nel loro prime, si direbbe oggi) faticavano a capire il mondo e il cosmo. Mettevano in musica – e per questo sono stati in grado di parlare ad almeno due generazioni – l’ansia di vivere e crescere nella cupa Gran Bretagna post-bellica. Oggi Waters ha capito tutto, invece. Nessuna ansia. Solo rabbia. Altro che quella “quieta disperazione” indicata come la “English way”.

Cos’ha capito, quindi, Roger Waters? Tanto e nulla, forse. Siamo a Praga, capitale della Repubblica Ceca che nel 1968 visse una primavera lunghissima. Dubček, segretario del partito Comunista cecoslovacco, voleva spalancare gli orizzonti libertari della propria nazione. I sovietici non gradirono e invasero. Le immagini arrivarono anche ai nostri tg e traumatizzarono tanti. Immagini potenti, spiazzanti, semplicemente tristi. Lo ammetto: non so come le generazioni ceche figlie di quella Primavera abbiano metabolizzato quel pezzo di Storia. A giudicare dall’entusiasmo mostrato dal pubblico davanti ad ogni fotogramma sparato dal videowall dell’Arena O2, molti hanno preferito dimenticare. Perché la denuncia di Waters, costruita in modo assolutamente spettacolare dal punto di vista visivo, è figlia di una selezione scrupolosissima degli eventi storici. Intanto appare evidente quanto la visione politica di Waters sia molto più vecchia di quanto sembri. I riferimenti sono quelli dei suoi anni formativi; innanzitutto l’avvento, annunciato da George Orwell, di quel futuro distopico che si è fatto presente. Il nemico definitivo è il capitalismo, ma, tanto per dire, né Jeff Bezos né Google sono menzionati. Il politico di cui sentiamo le parole, pronunciate dalla sua viva voce, è niente meno che il “war criminal” Ronald Reagan. Ok, poi ce n’è anche per i due Bush, Obama e Biden, ma la fonte più ciarliera è Reagan. Gli ultimi trent’anni di Storia sono rappresentati da una serie di brevi cenni sparsi qua e là: il Black lives matter, “free Julian Assange”, i colori arcobaleno che aggiornano lo storico prisma di “The dark side of the moon”. Un paio di scritte, abbastanza decontestualizzate, parlano di diritti transgender e cambiamento climatico. Togliete questi “aggiornamenti di sistema” e siamo ancora pienamente immersi nel Novecento. Israele è il volto del genocidio, la Palestina dev’essere libera e Hamas, semplicemente, non è mai esistita. Ah, il cancro del mondo si chiama Stati Uniti, per quanto Waters, Deo gratias, ne abbia anche per l’Iran che nega i diritti delle donne.

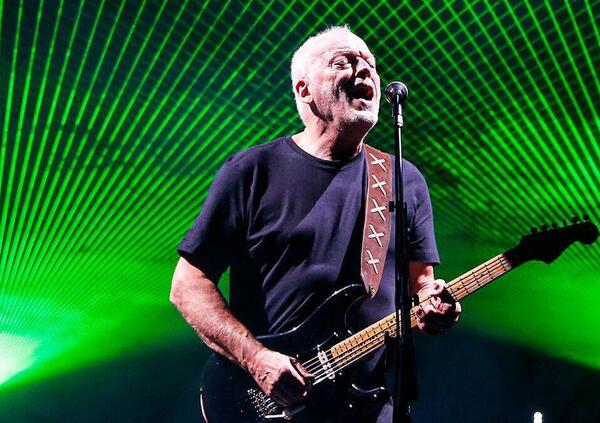

E poi c’è la musica, lo spettacolo. Il palco (un ideale grande bar) è avvolto in un rosso costante che si infiamma o si attenua a seconda del mood dei brani. I pezzi sono, in larga percentuale, dei Pink Floyd di Waters, ossia quelli di “The wall” (c'è anche spazio per il dittattore pazzo Pink, con gli occhiali da sole sugli occhi e il mitra in mano), di “The final cut” e della versione redux di “The dark side of the moon”. La band sul palco suona in modo immacolato, seguendo alla lettera i sentimenti del vecchio burattinaio inglese. Jonathan Wilson fa (egregiamente) la parte di Gilmour (anche quella vocale) in “Money” e “Us and them”. Sia chiaro, la sperimentazione è cauta e il groove non è quello dilatato e intrepido dei giovani Floyd. I momenti in cui l’afflato politico si fa momentaneamente da parte sono forse quelli migliori. “Wish you were here” e “Shine on you crazy diamond”, teneramente dedicate a Syd Barrett, sono sincere e commoventi. Waters fruga nella propria storia per ritrovare l’attimo in cui insieme a quel diamante pazzo decise di fondare i Pink Floyd. Le immagini, suggestive, lo aiutano a rimembrare e raccontare. Siamo in un’Inghilterra stanca e buia dove i giovani avevano una sconfinata voglia di creare. Peccato che in un concerto che evoca pietà, empatia, comunicazione aperta fra etnie diverse, non ci sia posto per David Gilmour, il compagno con cui Waters ha scritto la leggenda dei Floyd. Non c’è spazio per lui, nemmeno in una “Comfortably numb” privata dello storico assolo firmato da Gilmour. I due, gentlmente, si detestano. Sono volate parole pesantissime negli anni. Peggio di quelle che nel dicembre 2024, poco dopo quel concerto praghese, Waters destinò a Thom Yorke, reo di aver suonato con i Radiohead a Tel Aviv: “Un co*lione”. E poi: “C'è l'oppresso e l'oppressore; l'oppresso è il popolo indigeno della Palestina”, sintetizzò Waters. Anche “This is not a drill”, nel suo insieme, si presenta come uno spettacolo “per gli oppressi”. Solo che in un globo in cui tante persone si definiscono, a torto o a ragione, oppresse, Waters ha scelto molto bene i volti dei suoi oppressi. Gli ucraini, forse? Certo che no. E infatti Waters è ritenuto da tanti un “presunto putiniano”. Ma lasciamo perdere per un attimo il territorio politico, quello peraltro in cui Waters ci tira dentro dal primo minuto dello spettacolo. Mancano, essenzialmente, gli oppressi di cui anche i Pink Floyd hanno spesso trattato. Il cittadino europeo bianco, per esempio. Non esiste. Come infatti non esiste Gilmour. E mancano anche Wright e Mason, gli altri due Floyd, a dire il vero. Avrei voluto essere Sly Stone, sembra quasi dirci Waters, anziché un viso pallido middle class. Ok, recepito. Però forse la verità umana di Waters arriva sul finale, quando ce la racconta in modo meno enfatico. Dedica una lunga ballad, poi divenuta corale insieme a tutta la band, alla moglie Kamilah e al fratello John, da poco scomparso. Rubacchia (ammettendolo) un paio di frasi a Bob Dylan (fra cui quella relativa al “grande letto di ottone” presente in “Lay lady lay”) e poi tesse immagini, cuce emozioni, silenziando per una decina di minuti il fragore della resistenza. L'intero spettacolo, nel suo insieme, è da vedere, da godere. Merita più di una riflessione. Solo che questo “primo vero tour d’addio” ci sbatte in faccia un Waters simpaticamente tracotante a cui sarebbe bello porre diverse domande. Una, soprattutto: ma la pace nel mondo (il mondo, diamine!) non potrebbe iniziare con la tua pace con Gilmour? O è più facile vagheggiare di un mondo nuovo, senza più conflitti e ingiustizie, anziché ipotizzare il riavvicinamento di due anime che hanno messo in reale condivisione i loro doni più rari, ossia talento e visione?