Se mai esistesse la qualifica di “wellerologo”, probabilmente sarebbe Antonio Bacciocchi, in Italia, a potersene fieramente fregiare. Storico batterista dei Not Moving (“Stiamo preparando un nuovo disco, poi rifletteremo un po’; quindi, probabilmente, torneremo in tour. Che fatica però, il live, alla nostra età”), Bacciocchi è stato prima fan dei Jam, poi degli Style Council, infine di Paul Weller in versione solista (“e lo sono tuttora, nonostante gli alti e bassi”). Con gli anni è diventato profondo conoscitore di tutta la complessa carriera di Weller, una delle figure più articolate e intriganti della storia del rock britannico. E siccome è uscito da poco “66”, il diciassettesimo album solista del cantautore di Woking, quale migliore occasione per fare due chiacchiere con Bacciocchi su un personaggio che, nonostante tutto, è ancora, soprattutto per il pubblico italiano (“o extra-britannico, diciamo”), abbastanza enigmatico?

Paul Weller: una passione nata subito, con i Jam, o successivamente?

Subito. Nel 1978, a diciassette anni, ero grande fan degli Who e amavo il rock inglese. Beatles e Rolling Stones, per dire, erano già considerati vecchi. Quando però lessi, su Melody Maker, che i Jam avevano la carica del punk, l’irruenza degli Who e le melodie dei Beatles, mi attivai immediatamente per avere “This is the modern world”, il loro secondo album. Fino a quel momento avevo fatto riferimento a gruppi composti da persone più vecchie di me, ma i Jam erano quasi miei coetanei. Erano il mio gruppo. Paul Weller aveva tre anni più di me, si vestiva come me e aveva i capelli corti come i miei. Da lì è nata la passione.

Nel momento in cui i Jam divennero storia e nacquero gli Style Council, quale fu la tua reazione?

All’inizio non reagii benissimo, anche perché ero iscritto al fanclub dei Jam e il giorno del mio compleanno mi arrivò una lettera in cui si annunciava lo scioglimento della band. Ca**o, il mio gruppo preferito si scioglie! In prima battuta gli Style Council furono un colpo, nel loro primo album non ci sono neppure le chitarre! Però apprezzai, secondo il suo ideale modernista, questa etica beatlesiana devota al cambiamento e alla sperimentazione. Weller mise la parola fine ai Jam quando aveva capito che quel percorso era esaurito. E si buttò sul soul, sulla Motown, creando un’entità – gli Style Council – coraggiosa e sperimentale. Paul Weller, il modfather, fu quindi un grande anticipatore, mescolando elettronica, funk, jazz, hip hop. Più avanti, addirittura, con “Modernism: a new decade”, il disco mai uscito dei Council, ipotizzò un album dal sapore house, che lui vedeva come una forma di soul moderno.

Weller ha sempre conservato, ma anche preso a pugni, la propria storia. Pur non rinnegando nulla, non si è mai sentito schiavo del proprio passato.

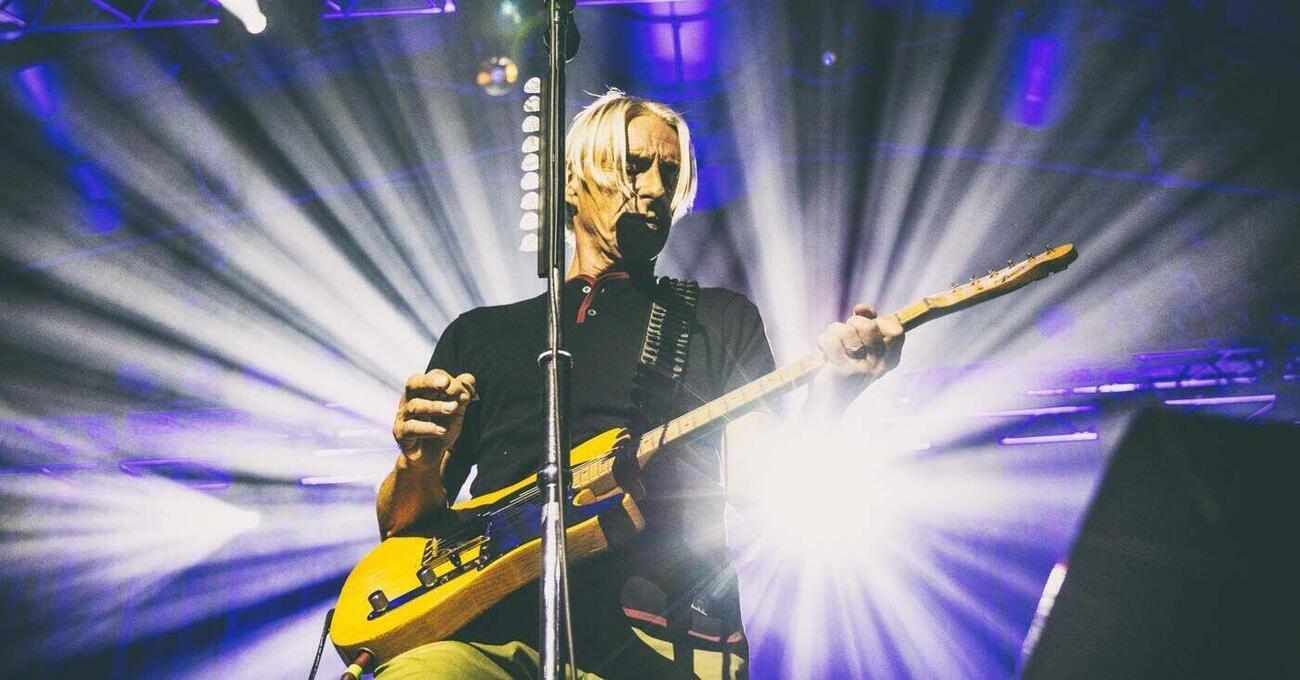

Certo, intatti ogni volta che lo ho visto dal vivo, ho sempre apprezzato il fatto che eseguisse tre brani dei Jam e altrettanti degli Style Council, ma non mi sono mai aspettato particolari revival. Mi stupivo quando notavo l’insistenza di chi gli chiedeva altri brani dei Jam. Lui non cedeva, perché per lui il presente ha sempre avuto la precedenza su tutto.

Ha sempre dato l’idea di avere “tante musiche” in testa, Weller.

Ogni fase della sua carriera è piena di cose. Gli stessi Jam sono partiti punk e dritti e poi hanno chiuso con tinte funk-soul, quasi fossero un annuncio degli imminenti Style Council.

Passiamo quindi alla carriera solista, meno lineare. Weller va in una direzione, poi torna indietro, poi va di nuovo avanti, quindi sbaracca il tavolo e si reinventa. Una parabola che parrebbe quasi confusa.

Ho una mia idea. Dal 1992 in avanti ha continuato ad accumulare influenze. Ha fatto di tutto, incluso il jazz sperimentale. Con “Saturns pattern” (2015) ha finito per trovare una dimensione più o meno fissa, caratterizzata da elementi sempre riconoscibili, un misto di chitarre rock, pop-soul anni ’60 e un’elettronica discreta e nascosta. Quello è diventato, di fatto, il Weller-sound definitivo. Sebbene eccezionale, “Wild wood” (1993) uscì in un periodo ancora di trasformazione. Ora è in una fase se vogliamo più schematica e ripetitiva. Sai cosa aspettarti. Tipo l’ultimo, “66”. Bell’album, ma a tratti già sentito.

I tre album che meglio definiscono Weller?

Senza dubbio “Stanley road” (1995), nonostante il suo suono scuro; poi “As is now” (2005), sebbene poco considerato. E poi, come dicevo, “Saturns pattern”. Non dimentichiamo, in quest’ottica panoramica, il suo rapporto tribolato con l’alcol e le sostanze. Dice che sono dieci anni che è pulito. Niente alcol, niente di niente. E si sente, in un certo senso, perché è meno avventuroso. Qui si potrebbe aprire l’eterno dibattito: avrebbe mai scritto certe cose, Weller, da disintossicato? Lui potrebbe giustamente rispondermi: ma che ca**o vuoi?.

Weller ha anche accumulato una consistente discografia live.

Detesto i live, in genere, ma mi piace l’album live conclusivo dei Jam. Non solo per il contenuto artistico, ma per il suono, l’intensità degli applausi, che cambiano di pezzo in pezzo. Pochi e intimi durante le esibizioni del 1977 nei club; travolgenti nei brani di fine carriera, quando suonavano a Wembley. Un effetto che ben rappresenta la favola di tre ragazzini partiti dalla provincia profonda alla conquista del modern world. Tra l’altro ancora oggi Weller, ogni volta che fa un disco, va dritto al numero uno della classifica inglese.

Ecco, la classifica inglese. Mi sono stupito quando ho notato che, il mese scorso, gli editori del mensile “Mojo” hanno messo lui in copertina sulle copie destinate al mercato britannico e i Byrds (anni ’60 sparati) per una parte (credo) delle copie destinate al Continente. Cioè, fuori dal Regno Unito, i Byrds morti e sepolti tirano ancora di più di un Weller tuttora scalpitante?

Forse i Byrds no, ma questa scelta ti fa capire quale sia la sua dimensione commerciale da diversi anni a questa parte. In Italia non vende biglia. Ma perché la sua narrazione, anche a livello topografico, è molto inglese. Le sue canzoni sono sempre state piene di riferimenti geografici ben precisi, come i Kinks di Ray Davies. Il Roxy Bar, per dire, ha un senso per noi italiani, ma già in Svizzera ha meno senso. In “A town called Malice” Weller evoca il Sunday roast, per dire, una tradizione molto English. I nostri anolini della domenica, se vuoi. Già in Scozia e Irlanda credo possa risultare più fuori fuoco. Il Giappone, invece, è un mercato importante per ogni cosa che riguarda Weller. Non mi sorprende, i nipponici sono sempre affamati delle identità altrui.

E da noi?

Non entra in classifica. Se fa qualche data, in genere riempie, ma non ne fa mai più di tre o quattro a tour. Ai suoi concerti, poi, vedi tanta gente che ti chiedi perché sia lì. Curiosi. A parte i mod attempati, vedi persone che sono lì perché comunque sanno che Paul Weller è ancora cool.