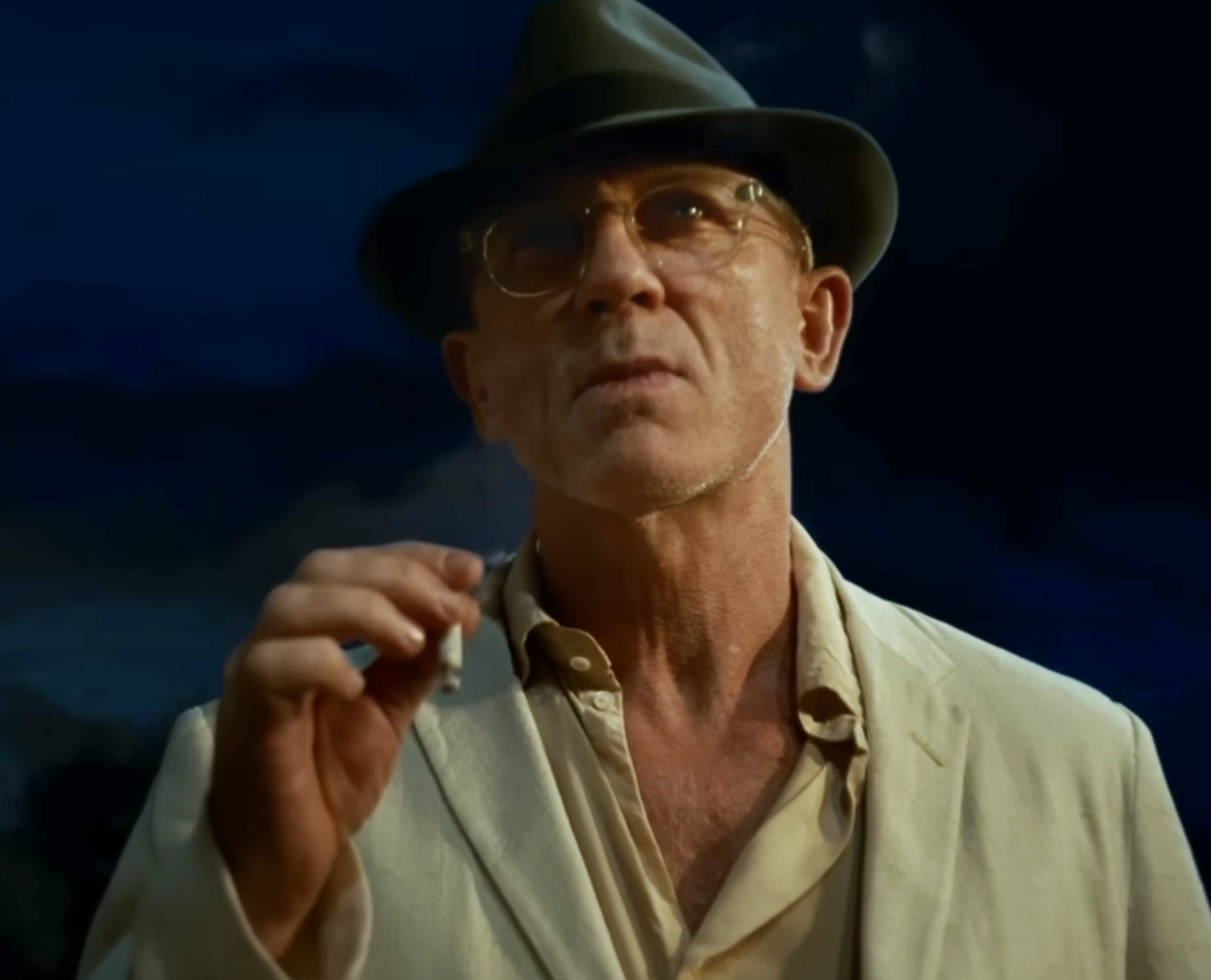

E com’è Queer di Guadagnino? Tante cose. Forse troppe. Un labirinto di intenzioni, di scelte visive ricercate, di un’America che non è l’America, di un Messico che è un altrove fumoso e cerca di essere quello di Alejandro González Iñárritu, di un cinema che vuole essere teatro ma anche sogno, ma anche incubo, ma anche delirio. E nel mezzo, Daniel Craig. Tante cose anche lui. E tante parole le merita per aver interpretato il ruolo di Lee in Queer, l’ultimo film di Luca Guadagnino che uscirà nelle sale il prossimo 17 aprile. Un uomo perso nel desiderio, nella dipendenza, nel bisogno di inseguire qualcosa che non troverà mai, neppure nella foresta più oscura della sua testa, del Sud America. In occasione dell’arrivo del film nelle sale, Craig è ospite di Che Tempo Che Fa, il salotto del Paese, il posto dove ormai si fa tappa fissa per raccontare (anche) il cinema. Il rito è sempre lo stesso: poltrona, chiacchiere morbide, qualche clip, qualche battuta. Ma qui l’attesa è diversa. Perché stavolta aspettiamo, speriamo, preghiamo che l’attore che – parole di Marco Giusti – ci ha “fatti dimenticare di James Bond” possa raccontarsi davvero e così intensamente capire cos’è stato Queer nella sua vita. Perché c’è e ci sarà sempre un prima e un dopo Guadagnino per lui. Ma soprattutto c'è e ci sarà in eterno un prima e dopo Craig, per il cinema del regista di Bones and All e Challengers. Il che, se ci pensiamo, è una cosa enorme. Perché Daniel Craig, per il grande pubblico, è James Bond. O lo era. Ma ora finalmente avrà la possibilità di essere anche altro, tipo: un uomo di mezza età, stropicciato, che si aggira in un film che sa di notte, di strada, di hotel sgangherati, di corpi che si sfiorano tanto, fanno sesso. Tantissimo sesso. Queer. William S. Burroughs.

E la stampa di settore, com ha criticato la sua performance? Per il New York Times, Queer è “la reintroduzione di Daniel Craig”. Dove? Al cinema, forse. All’arte. Alla possibilità di essere tutto. E il Guardian? Se Wendy Ide definisce la sua interpretazione “sordidamente straordinaria”, per Peter Bradshaw è “davvero divertente”. La BBC tira dritto: è “struggente”. La critica sembra essere d’accordo su un punto specifico: Craig è mostruosamente bravo. Il problema, semmai, è il film. E qui il discorso si fa più scivoloso. Perché la maggior parte delle recensioni converge su un concetto: Queer è un progetto personale, voluto, desiderato tantissimo dal suo regista, ma riuscito a metà. Qualche tempo fa Guadagnino aveva detto che portare al cinema storie di cui si vedono le immagini tra le parole, a partire da un sceneggiatura, è un problema. Lui che al libro di William S. Burroughs ha dichiarato di sentirsi molto legato. Forse è qui che sta il problema. Aveva già visto tutto? Il suo film vola altissimo in alcune scene, fa grande cinema, nella fragilità di Lee, nei nudi, il dolore, è visionario, ma poi spesso atterra. Un'alternanza continua. E atterra in un cinema che prova a strizzare l’occhio a Iñárritu e Cuarón, ma lo fa in una forma strana, sfuggente, che rischia di disperdersi in sé stessa. È o non è Guadagnino? Il regista che poi, di fatto, cambia di continuo. Ma se in tutto questo Queer riesce a salvarsi davvero, se rimane alla fine sempre lì, in bilico tra il fascino puro delle cose intime e acerbe e il disorientamento più totale, è anche, e soprattutto, grazie a Daniel Craig.