Sessant’anni, progettista meccanico, vogherese di nascita. Con una particolarità che nessun altro vogherese di nascita sulla sessantina, perdipiù progettista meccanico, può vantare: trecento copertine di dischi o giù di lì, le sue foto presenti in oltre 400 dischi. Le immagini di Roberto Cifarelli sono finite nei progetti di Steve Gadd, Peter Erskine, Dado Moroni, Gianni Coscia, Gianluigi Trovesi e tanti altri musicisti che Roberto nomina con spontanea nonchalance. “Ma ho fatto anche le foto ai disegni di Umberto Eco, che erano nelle mani di Gianni Coscia”, ci dice, conscio di aver catturato immagini non comuni, oltre che preziose. “Ho aperto lo studio nel 2018”, afferma Cifarelli. Che da quando con la fotografia fa sul serio, ama definirsi fotografo “notturno”. “Nel 2001 mia moglie organizzò, a mia insaputa, una mostra nella famosa – e ora defunta – Salumeria della musica, a Milano. Un covo anche jazz, purtroppo raso al suolo. Ci stanno costruendo dei palazzi, adesso... Beh, quelle foto piacquero molto, soprattutto ai musicisti, che mi chiesero scatti per il web. Le case discografiche mi contattarono per fare le copertine dei dischi. Per Blue Note catturai Paolo Fresu, per la ECM di Manfred Eicher immortalai Enrico Rava, ma ho fatto anche le foto interne per un album di John Schofield, tanto per dire. Di cose ormai ne ho firmate tante: un libro fotografico in bianco e nero dedicato ai musicisti italiani; nel 2003 la copertina di un disco di Mario Biondi. Ora, insieme al pianista Emanuele Sartoris, sono uscito con un disco, “Inquadratura di composizioni”. Il vinile è inserito in una confezione da pizza, dentro ci sono anche le mie foto, associate alle musiche”.

Ti sei mai chiesto perché le tue foto sono tanto piaciute ai musicisti?

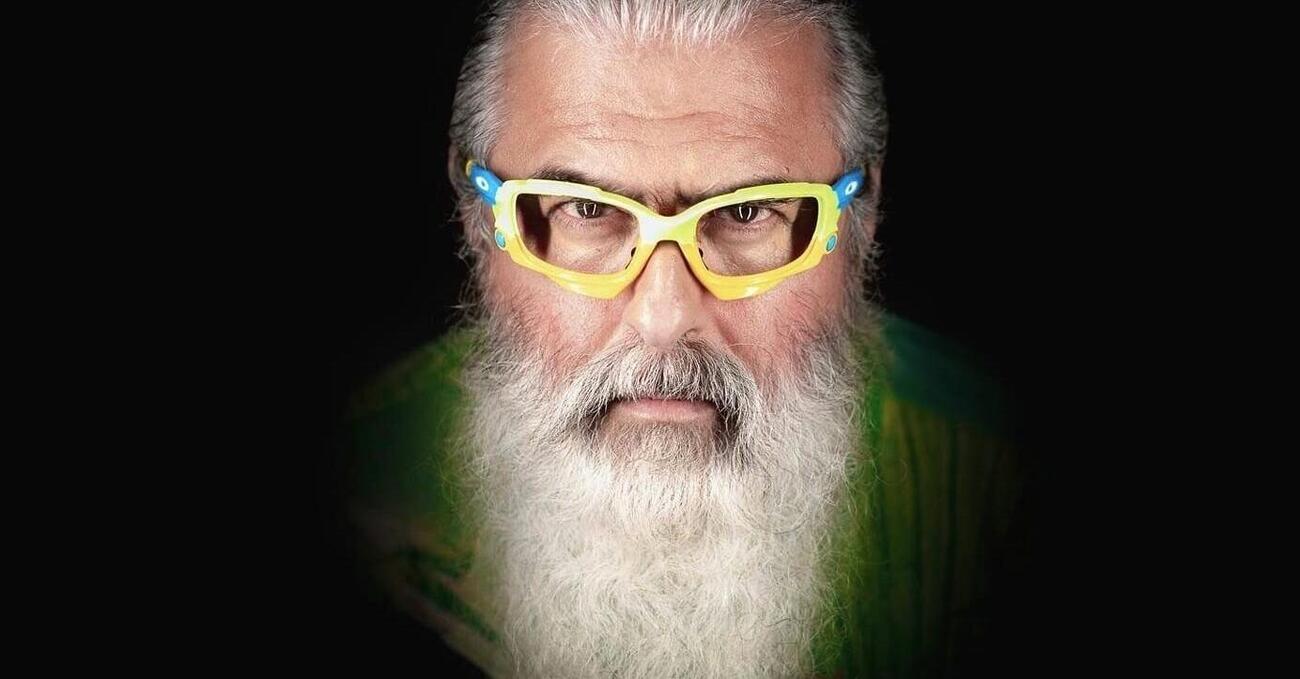

“Semplicemente, si riconoscono bene nelle mie immagini. Live, tante, ma anche posate. Forse gli esempi migliori sono contenuti in “Black square”, collezione di immagini a fondo nero con il musicista in primo piano. Da Archie Shepp a Matt Bissonette, da Vinicio Capossela a Stefano Bollani. Gli Yellowjackets, con la loro foto tratta da quella serie, ci hanno fatto la copertina dell’album”.

Un’intesa che talvolta va oltre l’immagine?

“Con alcuni artisti – Egberto Gismonti, Fresu, Rava, Fabrizio Bosso – è nato un rapporto di amicizia agevolato dal fatto che prima di conoscerli di persona ero, innanzitutto, fan della loro musica. Ma nel mio studio c’è spazio per tutti, non solo per i jazzisti. Mi è venuto a trovare Eugenio Finardi, o persone – penso a Francesco Bonfiglio – che hanno parlato di innovazione, nuove tecnologie”.

Cosa ti attrae dell’universo jazz?

“Trovo il mondo jazz più affascinante di altri. Penso al fumo dei locali, che oggi non c’è più. Quello è stato un bel danno per i fotografi (sorride, nda). La Blue Note, non dimentichiamolo, deve tanto ai lavori di Francis Wolff, non solo alla musica gigantesca che ha licenziato nei decenni. Avete mai fatto caso, poi, quanti fotografi ci sono a un concerto jazz? Perché i jazzisti sono istrionici. Degli outsider completi. Per questo credo che l’anima esca più facilmente in una foto jazz che in una foto rock”.

Come consideri la tua fotografia in questo contesto così intenso?

“Sono un fotografo notturno, ma anche del colore. Perché sono colorato di natura, amo le hawaiane. E dico subito che tra atmosfere notturne e colore non vedo una aperta conflittualità, anche perché mi piace concepire il colore in modo pittorico. Diciamolo in maniera ancora diversa, togliendoci dalla questione del colore: amo la fotografia intima, non quella spettacolare. E anche il colore che c’è sul palco sa essere intimo”.

Quanto jazz e quanta arte hai respirato in famiglia?

“Mi ritengo figlio d’arte. Mio padre Aldo era progettista meccanico come me, ma era anche un pittore e un grande appassionato d’arte. L’anno scorso, quando ho iniziato a organizzare i concerti nel mio studio insieme a mio fratello Renato, ho dato vita ad appuntamenti quasi carbonari, senza una precisa scadenza. Tento di rintracciare i musicisti che suonano in zona, e li invito nel nostro rifugio. Dado Moroni, da noi, ha suonato con Eddie Gomez e Joe LaBarbera, la sezione ritmica di Bill Evans”.

Qual è il tuo jazz? Quello che ami di più?

“Sono cresciuto con la fusion, ma amo tutto il jazz, specialmente il periodo fra il 1952 e il 1960. Amo il contatto con i musicisti, le loro visioni particolari. La vita vissuta che, soprattutto un tempo, permeava le loro esistenze: gli amori, i tradimenti, le botte, i vizi. Amo il jazz nero come il jazz nordico, pieno di silenzi. Mi piace una musica che presupponga vari “vuoti. Amo il jazz a tal punto che l’ho sposato – Adilene Dos Santos, la moglie, per undici anni è stata corista e percussionista di Toquinho e Vinícius de Moraes, nda”.

È possibile fotografare i silenzi di cui parli?

“Certo che sì. Sebbene sia più difficile, forse, che catturare il caos. Con “Black square” credo di essere riuscito a fare cose profonde con pochi mezzi. Mi riferisco, ad esempio, a un’immagine di Antonello Salis di cui vado particolarmente orgoglioso”.

Cosa ti ha rivelato il jazz?

“Che se uno è veramente appassionato di qualcosa, magari non ottiene proprio tutto ciò che vuole, ma ottiene tanto”.

L’Intelligenza artificiale. Opportunità o minaccia per la fotografia?

“L’Intelligenza artificiale non mi spaventa. È una nuova forma di immagine, rappresentativa del momento evolutivo che stiamo vivendo. Sono nato senza computer e ora con lo smartphone, quotidianamente, faccio tutto ciò che può fare un computer, anche più velocemente. Siamo sempre lì, in fondo: il coltello non è né buono né cattivo “per natura”. Può tagliare il pane come una gola”.