Dice, il 5 aprile ricorrono trent’anni dalla morte di Kurt Cobain, devi scrivere un pezzo per celebrare quella che è stata, probabilmente, l’ultima rockstar. Quando c’è da scrivere un pezzo celebrativo, lo sai, la parte più difficile è schivare le ovvietà. Cioè, il dire tutto quel che c’è da dire ma dirlo in un modo che risulti comunque originale, non forzato ma originale. Il che, in un giorno in cui tutti scriveranno dello stesso argomento, è più complicato del solito. È una vita che provi a scrivere fottendotene del calendario, non esci quasi mai il giorno in cui succede qualcosa, prendendoti i tuoi tempi per metabolizzare fatti e opere. Non esci quasi mai il giorno in cui un album vede la luce, idem. Non celebri anniversari. Ma Kurt Cobain è Kurt Cobain, il simbolo della tua generazione, te lo dici spesso, dolente, va celebrato. E siccome è il mondo della musica quello di cui ti occupi, ma è il mondo delle parole quello nel quale ti muovi, pensi di partire citando un libro, nella speranza che nessuno abbia nel mentre la stessa idea. Ne sei quasi certo, perché sei un maledetto snob, ma questo te lo tieni per te. Perché quando devi scrivere un pezzo su un gigante, e Kurt Cobain lo è indubbiamente stato, anomalo caso di artista decisamente poco incline a flirtare col mainstream che il mainstream ha suo malgrado (suo di Kurt) accolto in seno, al punto da strangolarlo. Il tutto senza scendere a particolari compromessi, senza perdere un briciolo della propria identità. Per intendersi, quando devi scrivere un pezzo su un gigante come Kurt Cobain, ti dici, tocca trovare un punto di vista particolarmente acuto, magari anche un incipit per quel medesimo pezzo, e per questo, temi, è ormai tardi, ben consapevole che ne hai già scritto negli anni, e vista la tua scarsa memoria, condivisa almeno con buona parte dei lettori, e anche una certa tendenza, compiaciuta, ad autocitarti, il rischio di ripetersi è lì, a portata di mano. Il colmo dei colmi, per uno che si augura di non scrivere qualcosa che nel mentre sia venuto in mente anche a qualcun altro. Pensi sulle prime di tirare in ballo Douglas Coupland, che di Kurt era a suo modo amico, e che, insieme a un manipolo di colleghi, pochi, pensi a Bret Easton Ellis, a David Foster Wallace, della tua generazione è stato e tutt’ora è alla stessa maniera rockstar assoluta, simbolo malconcio ma potentissimo. Douglas Coupland, ricordi, ma la memoria è sempre stata labile e ultimamente, saranno gli anni, sei del 1969, si fa sempre più debole, ha scritto del momento in cui ha appreso della morte di Kurt Cobain. Morte a suo modo annunciata dalle tante canzoni disperate che ci aveva regalato negli anni, certo, ma anche dal tentativo di suicidio fatto proprio a Roma, in compagnia di Courtney Love, quel mix semi mortale di champagne e roipnol che quasi ce lo aveva portato via, sarebbe poi stato questione di giorni.

Lui, Douglas Coupland, era nel traffico, in auto, ricordi abbia raccontato, e ha saputo della sua morte, sua di Kurt Cobain, un colpo di fucile in bocca, il biglietto che citava il bruciare in fretta contro lo spegnersi lentamente, strofa di un brano del suo, di Kurt, idolo Neil Young, di lì a breve le ombre sulle presunte responsabilità di quel gesto imputate da molti a Courtney, mai amata dai fan dei Nirvana, oltre che da molti altri rockettari. Ne ha scritto, ha scritto di quel ricordo, in un libro, ma qui la memoria vacilla davvero, e non sapresti dire, così, su due piedi, se si tratti di Memorie Polaroid o di La vita dopo Dio, entrambi bellissimi, entrambi pubblicati da Marco Tropea, che poi ha pubblicato anche tre tuoi libri, ti piace rammentarti, passando le dita su delle immaginifiche cicatrici e quindi provando quel misto di piacere e fastidio tipico di chi si passa le dita sulle cicatrici. Google, ti dici, potrebbe aiutarti, ma il punto non è tanto fare la citazione giusta, i libri meritano entrambi, andateveli a leggere e non cagate il caz*o, quanto piuttosto prendere spunto da quel ricordo di Douglas Coupland per parlare di ricordi legati al momento in cui si è saputo di una morte importante. Ne è piena la letteratura, di questi momenti, ti dici. Da dove eravamo, anzi, erano, tu non eri neanche nato, quando si è saputo dell’attentato di Dallas in cui ha perso la vita, e anche un pezzo di cervello, fatto che sicuramente sarà capitato anche a Kurt Cobain, un colpo di fucile in bocca non lascia tante altre possibilità, ti dici, chissà come avranno fatto a ricomporre il cadavere, anche lui morto per essersi sparato un colpo di fucile in bocca, di Hunter Thompson, è noto che il cadavere venne ricomposto e al suo funerale la salma stava a capotavola, in uno scenario quantomai svagato messo su dal suo amico Johnny Depp, ma stai divagando; da dove erano quando hanno saputo dell’assassinio di John Fitzgerald Kennedy, un presidente che si trombava Marylin Monroe, oltre che Jaqueline, e che aveva il nome di uno scrittore, pensa tu la poesia; a dove eri quando hai saputo dell’attacco alle Twin Towers, nel caso specifico in treno, con tuo fratello, di ritorno da Milano verso Ancona, tua moglie e tua figlia, di poco più di un mese, a aspettarti lì, la voce spaventosa sparata di colpo in filodiffusione, voce prima confusa in un qualche scherzo, chi mai vorrebbe tirare giù le Twin Towers, ma poi divenute reali quando a quella voce si è aggiunta quella di Ezio Mauro, direttore di Repubblica, quel ripetersi che nulla sarebbe stato mai come prima poi verificatosi un grande abbaglio. Da dove eri quando si è saputo dell’omicidio di John Lennon, i ricordi sembra siano legati sempre a episodi violenti, violentissimi, Mark Chapman a sparargli di fronte al Dakota Building, a casa, davanti alla televisione posta incautamente sopra il frigorifero, tutta la famiglia raccolta a cena, tu a ripetere come in un mantra “avete sentito hanno ucciso uno dei Beatles”, presagio di quello che avresti poi fatto nella vita, parlare a raffica di musica, a dove eri quando hai saputo che era morto Kurt Cobain, lo stesso a casa, di fronte alla tv, incredulo. Erano anni oscuri, per te, quelli. Stavi facendo il servizio civile in un dormitorio per senza fissa dimora, toccando per mano quel mondo di derelitti che avevi letto con passione nei romanzi di Hubert Selby Jr, sicuramente, e di Charles Bukowski, morto poche settimane prima.

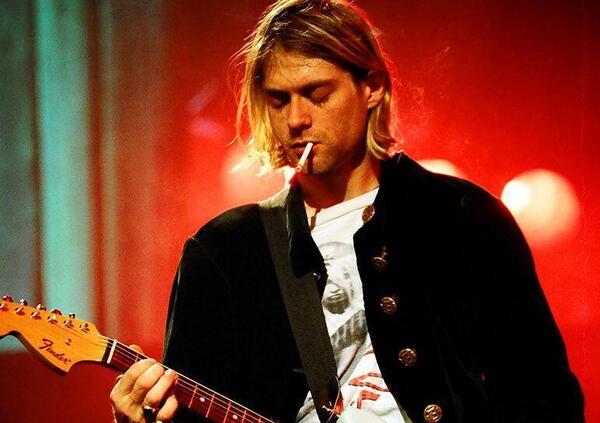

Kurt era il tuo eroe, la sua malinconica rabbia, l’autodistruzione, che nel tuo caso si concretizzava prevalentemente nel mettersi costantemente in mezzo a risse violente con gli utenti del dormitorio, tutta gente molto più disperata di te, almeno sulla carta, le sue chitarre distorte e sparate a volumi folli, la sua voce graffiata, le sue t-shirt indossate sopra maglie con le maniche lunghe, i suoi capelli spettinati, davanti agli occhi. Un eroe che aveva portato la musica che più amavi, quella rock, certo, ma anche quella punk, l’hardcore era allora il tuo unico credo, il tutto miscelato con sonorità più heavy, il grunge nome che qualcuno aveva dato a quel nuovo genere, letteralmente l’ultimo che la musica leggera avrebbe regalato all’umanità, interrompendo un nastro che era iniziato col rock’n’roll esattamente quarant’anni prima, nel 1954. Un eroe che, a un certo punto, ha preso la sua disperazione, disperazione che applicava al viversi male un successo incredibile arrivato quasi ingiustificatamente, la stessa fine la faranno diversi suoi compagni di viaggio, da Chris Cornell dei Soundgarden a Layne Staley degli Alice in Chains, già Andrew Wood era morto per overdose, vai a sapere se volontariamente o meno, e lui era per tutti un fratello maggiore, almeno artisticamente, mica a caso ricordato da molti del grunge con i Temple of the Dog, un eroe che, a un certo punto, ha preso la sua disperazione, disperazione che applicava al viversi male un successo incredibile arrivato quasi ingiustificatamente, e ne ha fatto prima arte, poi un gesto estremo, un colpo di fucile in bocca, un biglietto che cita Neil Young da qualche parte. Di questo vorresti parlare, ti dici, e del discorso fatto da Courtney al funerale, quel vaffanculo rivolto al marito, la piccola Frances Bean, nome che a te ricorda ogni volta un film bellissimo con Jessica Lange, Dio che bella che era, ognuno ha i modelli che si merita, o che si trova, o che gli capitano. Ma forse questa cosa del partire col posto in cui eri quando hai saputo della sua morte è roba già trita e ritrita, ti dici. Basculare sui ricordi è roba da Novecento, concludi, mica qualcosa di praticabile oggi, dove tutto si brucia davvero velocemente, povero Kurt, senza spesso lasciare traccia, neanche una macchina di cenere tra le dita. Allora pensi di ritornare a parlare di libri, l’idea di citare il romanzo di Tommaso Pincio, Un amore dell’altro mondo, dove è il fantasma di Kurt ad aleggiare, ti sembra troppo alta, snob oltre ogni dire, e allora pensi di passare a Nick Hornby, nome decisamente più pop, per quanto lui sia un amante del rock, il suo Alta fedeltà a sua volta divenuto manifesto di chi nei negozi di dischi ci ha passato i migliori anni della propria vita, tu tra questi. In un suo romanzo, forse minore, non sapresti dire, About a Boy il titolo originale, divenuto per i tipi di Guanda Un ragazzo, un attore non protagonista, almeno in apparenza, e dici la parola attore perché da quel libro, è pur sempre Nick Hornby, è stato tratto un film, ricordi con Hugh Grant e ricordi non troppo fedele al libro, con alcune forzature proprio riguardo l’attore non protagonista, in un suo romanzo, Un ragazzo, dicevi, attore non protagonista, dicevi, almeno in apparenza, tale Marcus, identifica la sua disperazione, quella esistenziale tipica di certa adolescenza, ovvio, ma anche quella che è divenuta caratteristica della generazione cresciuta quando il muro di Berlino è caduto, portandosi dietro molti ideali, e al tempo stesso il progresso capitalistico ha mostrato la corda, leggi alla voce postmodernismo e al nome Mark Fisher, se cercate sempre questa cazzo di sintesi da tag, ecco, Marcus identifica la sua e nostra disperazione nel nome di Kurt Cobain, nella sua faccia da angelo, nelle sue canzoni. Potrebbe essere un ottimo punto di partenza, e del resto, lo vedi tu stesso in casa, c’è sempre un momento anche nei nuovi adolescenti, pensi ovviamente ai tuoi figli, almeno nella più grande, la più appassionata di musica, nel quale fanno irruzione i Nirvana, quella dolente e malinconica rabbia, quelle chitarre distorte, la ritmica secca e caciarona, la voce graffiata e graffiante, quei testi poetici e devastati. Ma ormai il pezzo lo hai praticamente finito, usando anche questo escamotage del cazzo di parlare in seconda persona, come a prendere le distanze da quel che stai scrivendo, o forse a provare a coinvolgere chi ti legge, il che in fondo è lo stesso. La morte di Kurt Cobain, in quel modo, con quel gesto, con quelle parole, in quel preciso momento storico, da noi stava per salire al governo per la prima volta il centro-destra, con Berlusconi- Bossi- Fini, figuriamoci, è stato il lutto della mia generazione. Pari, per altre ragioni, a quello poi di Carlo Giuliani, tutti più vecchi, più disincantati, pronti a ritirarci nelle nostre case. Sono trent’anni, e forse quel lutto non lo abbiamo ancora elaborato. Forse non lo vogliamo proprio elaborare.