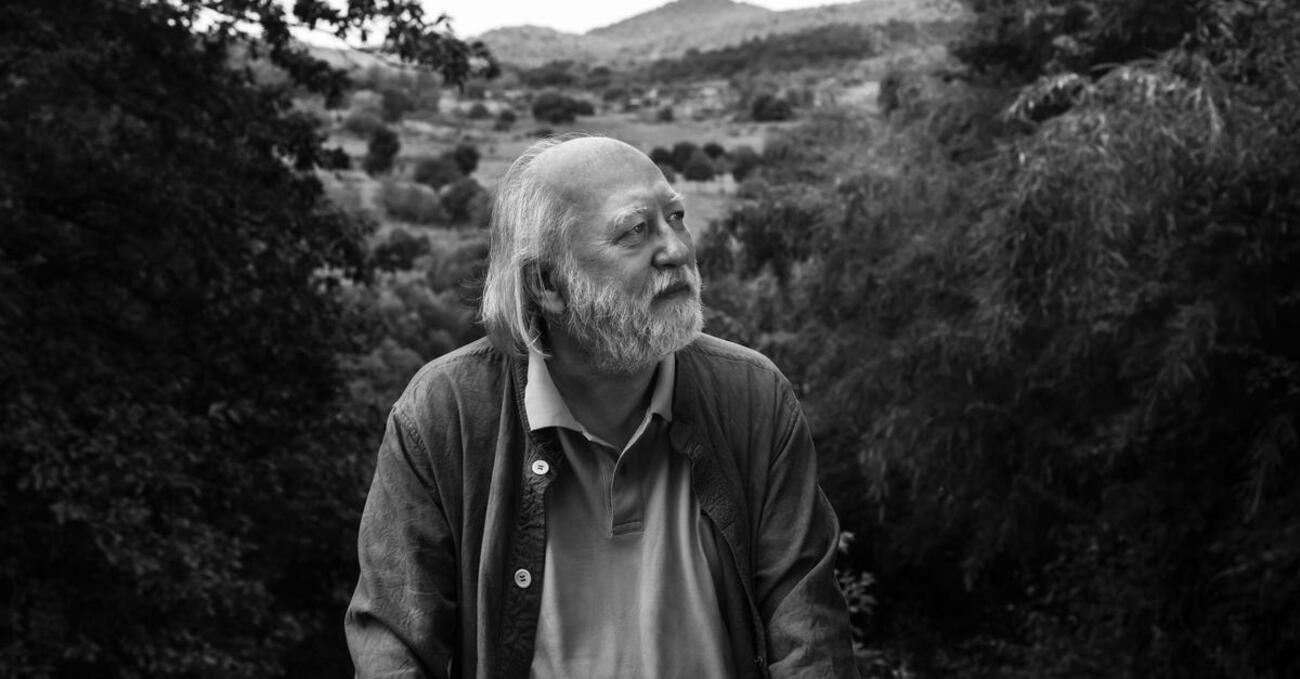

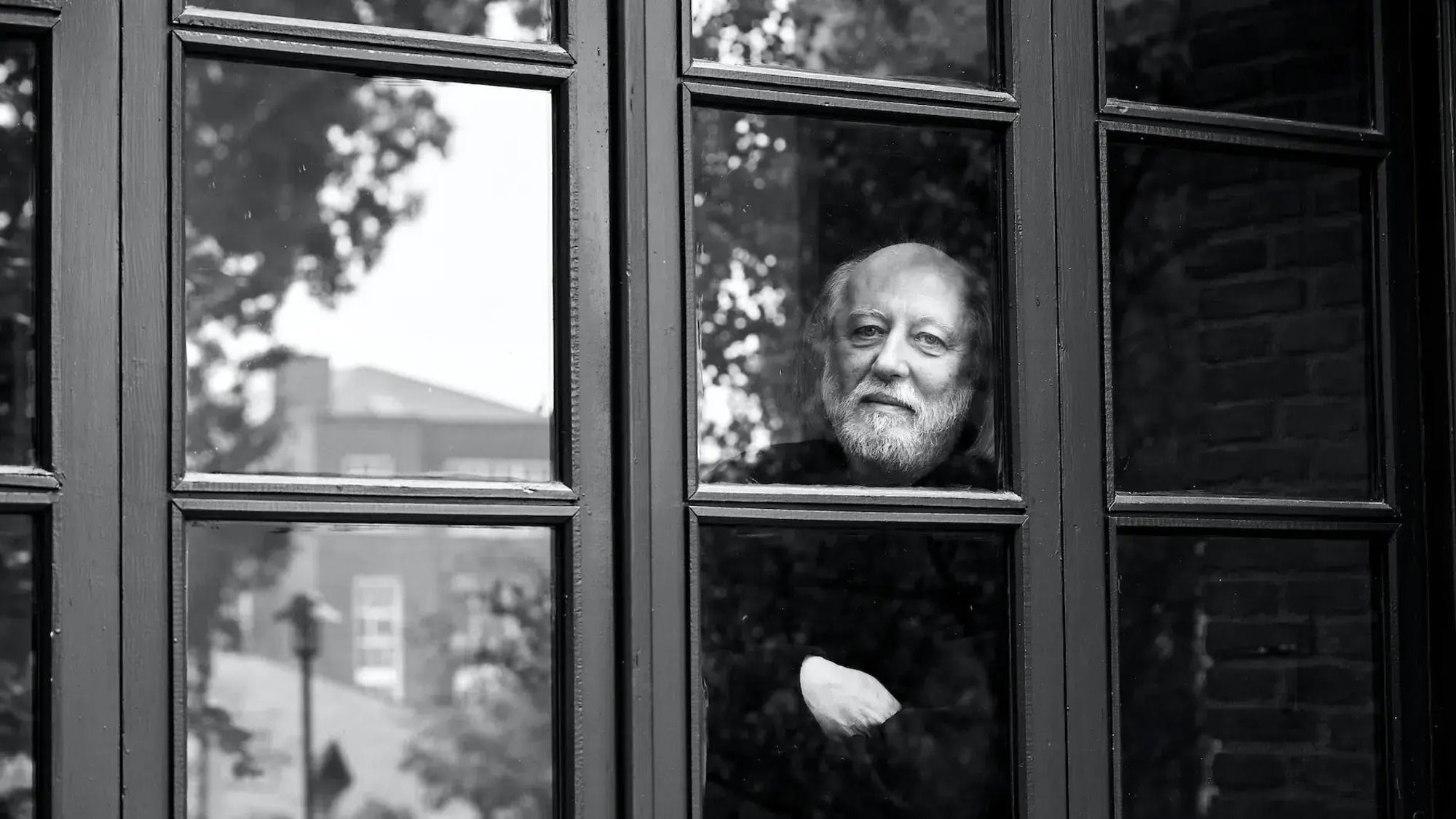

Ci saranno decine di intellettuali e riviste che esalteranno László Krasznahorkai, il vincitore del Nobel per la letteratura 2025 (motivazione: “Per la sua opera avvincente e visionaria che, nel mezzo del terrore apocalittico, riafferma il potere dell'arte”). Sono gli stessi che alle 13:01 sono andati su YouTube per vedere come si pronunciava il nome, László Krasznahorkai (vi facilitiamo la cosa, forse, si pronuncia così: /laˈsloː ːkrˈsnɒhorkɒi/ɒ). Quindi questo non è un pezzo di elogio, anzi, è una stroncatura. Del Premio, ovviamente, non di László Krasznahorkai, che è bravissimo, bravissimo e pesantissimo come solo gli scrittori ungheresi sanno essere (provate a leggere, che so, Essere senza destino di Imre Kertész, anche lui premio Nobel una ventina di anni fa). Però, cavolo, mai una volta che facciano vincere uno scrittore più famoso, o almeno più leggero. Più famoso e più leggero è difficilissimo, ma almeno o più famoso o più leggero. Che so, per restare tra gli ungheresi, Tibor Fisher, serio e non troppo famoso, ma più divertente. Oppure, per andare fuori dall’Ungheria, uno Stephen King o un Murakami, famosi, seri, né troppo leggeri né troppo pesanti (chi crede che Stephen King sia leggero rileggesse The Dome o Rose Madder). Insomma, come ha detto Cosimo Curatola nella chat di MOW, una via di mezzo tra “mattone polacco minimalista di scrittore morto suicida giovanissimo copie vendute due” (chi ama Krasznahorkai ma non riconosce la citazione, muoia di cacarella) e Bob Dylan.

Invece niente, anche quest’anno ci siamo giocati la carta dell’autore impegnato, lontano dai riflettori e lontano dalle patrie letterarie più infangate del momento, anche per motivi, anzi solo per motivi, extraletterari. Una su tutti: l’America. Sì, la chiamiamo America, anche se America è tutto, pure l’America del Sud, ed è vagamente suprematista chiamare gli Stati Uniti d’America solamente “l’America”, ma a noi che ce ne frega? I professori svedesi uno dei più meritevoli lo hanno già fatto morire, e si chiamava Philip Roth. Un altro è morto, ma non per colpa loro, e si chiamava David Foster Wallace. Gli altri stanno invecchiando un bel po’: Stephen King, appunto, ma anche Don DeLillo, Thomas Pynchon, Joyce Carol Oates, Paul Auster (ah no, anche lui morto). Andiamo dai fratelli, quelli veramente suprematisti, gli inglesi: Ian McEwan (l’altro era Martin Amis, ma anche lui è andato a fumare e bere in altri giardini). Se vogliamo una via di mezzo, andiamo in Irlanda: ve ne dico uno che non viene nominato mai: Sebastian Barry. Questo è mezzo sconosciuto, bravissimo, ha vinto vari premi, scrive pure per il teatro, che fa molto autore impegnato, ha scritto romanzi storici, ha scritto di omosessualità (anzi, di cowgirl lesbiche), di pedofilia. Dovrebbe piacere agli amici svedesi. Ma la smania per l’est, l’hipsterismo insito nelle ultime scelte, non fa ben sperare. Quanti ne moriranno, dei citati, prima di avere un Nobel minimamente popolare?

Arrivati a questo punto difficilmente qualcuno di voi spera ancora di leggere qualcosa su Krasznahorkai. E noi non vogliamo deludervi, quindi non vi diremo niente. L’inizio della carriera, le sue doti, l’allure post-sovietico che fa sempre figo, gli adattamenti cinematografici (il più famoso quello del romanzo Satantango nel 1994, diretto da Béla Tarr). Avrete modo di scoprirlo fingendo di averlo in realtà letto anni fa, esattamente come avete fatto con Jon Fosse due anni fa. Però continuiamo a chiederci come sia possibile dare credito a un premio storico che punta sul quasi anonimato, sull’impopolarità conclamata, su qualsiasi cosa fuorché quel tanto che potrebbe incuriosire il vasto pubblico. All’Accademia svedese fanno schifo i lettori comuni? O sperano che i lettori comuni si convertano ai “bimbi di Kundera” domani stesso? È un premio a fondo perduto, fatto per la pura gloria, ars gratia artis? Difficile crederlo, o non si spiegherebbero i Bob Dylan, i Dario Fo. Certo, quando non c’è chi li critica per queste scelte di nicchia, c’è chi li critica per le scelte nazionalpopolari, ma appunto, noi non vogliamo dare il premio a Sophie Kinsella, soltanto a una via di mezzo, a qualcosa che possa essere anche solo assimilabile al mercato editoriale attuale, che è poi rappresentazione dei gusti letterari dei viventi. Qualcosa, cioè, che rappresenti più di un tributo agli inattuali, ai morti in vita. Ripetiamolo, non perché non siano bravi, bravissimi, meritevoli. Ma perché molti meritevoli e bravissimi sono anche famosi, e non dovrebbe essere un’onta vendere qualche libro. Comunque ok, leggetevi Il ritorno del barone Wenckheim e Melancolia della resistenza. Se ne avete la voglia, il coraggio, la forza. Altrimenti vi basterà comprarli, li trovate nel catalogo Bompiani. Andate e leggetene tutti. E poi vantatevi.