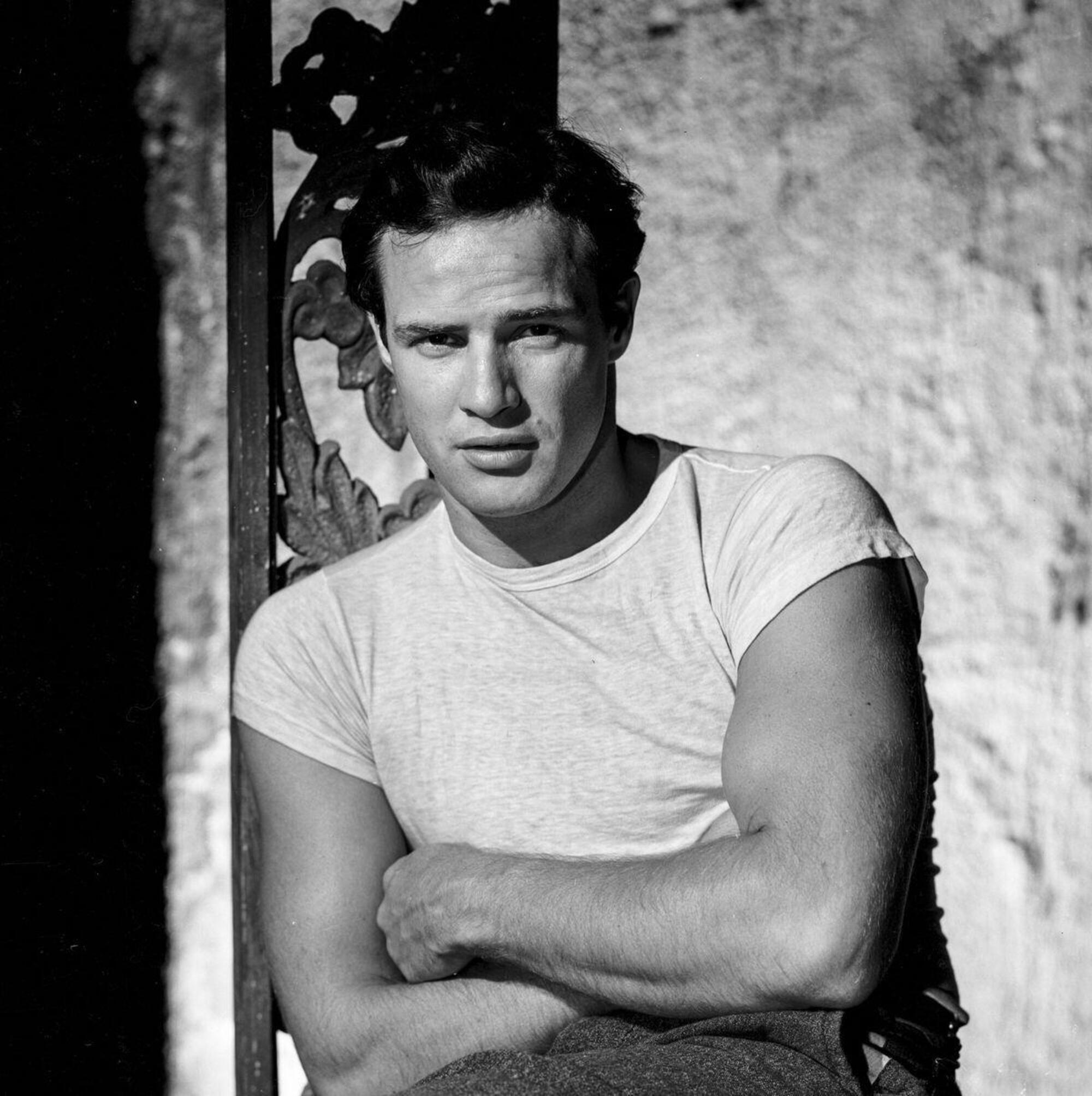

“Tutto quello che ho fatto nella mia vita non mi è mai riuscito semplice. Ho dovuto sempre lavorare sodo”. È lo stesso Paul Newman che, in un’intervista contenuta nel documentario di Sky Paul Newman - Il divo dagli occhi di ghiaccio, smentisce tutti coloro che in lui vedono l’emblema della naturalezza, del talento che non ha bisogno di essere allenato. Non è così, a suo dire. E perché non dovremmo credergli? Per tutta la sua carriera Newman ha dovuto lottare contro i suoi stessi occhi blu. Difficile scuotersi via di dosso la polvere del “bello e dannato”, che da Marlon Brando in poi era diventata la patina che ricopriva ogni attore americano. I ruoli drammatici, i personaggi travolti dalle proprie contraddizioni erano ormai la cifra di tutte le nuove stelle che volevano addentrarsi nel ginepraio di Hollywood. Era il tempo della Actors Studio, la scuola che insegnava a vivere i ruoli, a conoscerli fin nelle viscere. E per questo motivo Newman passò delle settimane in palestra, seguendo la vita dei pugili come Rocky Graziano, il campione degli anni Quaranta che avrebbe dovuto interpretare in Lassù qualcuno mi ama, di Robert Wise. La parte sarebbe dovuta andare a un altro gigante dell’epoca, James Dean, morto in un incidente a soli 24 anni. Dean apparve in soli tre film, ma il suo mito resta intatto e tangibile negli occhi di chi lo ha seguito. La carriera di Newman proseguì a lungo, passando per i ruoli di Billy the Kid, anche questo cucito su quello che avrebbe potuto essere Dean, e Lo spaccone di Robert Rossen. In quest’ultimo, Newman era Eddie Felson, detto “lo svelto”, abile giocatore di biliardo che passa il tempo ingannando gli scommettitori. Anni dopo, nel 1986, Martin Scorsese, su richiesta dello stesso Newman, riprese in mano la storia e il personaggio di Eddy in Il colore dei soldi: stavolta, il giocatore non era solo, ma accompagnato da un giovane Tom Cruise nei panni di Vincent. Finalmente, dopo svariate candidature, Newman vinse il premio Oscar come miglior attore. Mary Elizabeth Mastrantonio, che interpretava la fidanzata del giovane giocatore, ricorda l’atteggiamento di Newman nei loro confronti: mai conflittuale, sempre propositivo e pronto ad aiutarli. Oltre a riempire i due di preziosi consigli, ricorda Mastrantonio, Newman non era mai in ritardo. Ogni giorno pronto all’ora giusta, già pettinato e truccato.

Niente a che vedere con le pretese dei divi dell’epoca. È nota la riluttanza di Brando nel leggere la sceneggiatura prima delle riprese. Capitava che i registi dovessero inventarsi fantasiosi escamotage per lasciargli leggere la battuta durante i ciak. Ma lui era Brando e, in fondo, andava bene così. Poi c’erano gli scontri con gli altri attori: in Bulli e pupe, Brando volle cantare nonostante il suo co-protagonista fosse Frank Sinatra, e mandò in analisi Glenn Ford, con cui condivise il set di Casa da tè alla luna d’agosto. Solo per citare due casi. Anche Dean godeva nel far incaz*are i colleghi: la discussione e le risse sfiorate erano il suo pane. Un non-metodo, propedeutico a tirar fuori il meglio da sé e dagli altri. Newman non era come loro due, Brando e Dean. La contraddizione rimaneva nel personaggio, mentre quelle dell’uomo non esplodevano, rimanendo compresse nella vita privata. La sua vita pubblica, invece, come contestatore e non come divo, era vivissima: Paul partecipò alla marcia su Washington organizzata da Martin Luther King, la stessa del discorso “I have a dream”. Sostenne la campagna presidenziale di Eugene McCarthy contro Richard Nixon, il quale lo inserì nella lista dei suoi nemici. In seguito, si disse contrario alla guerra nel Vietnam. Fu dunque il terreno politico quello in cui Newman si dimostrò più radicale. Ci sono poi i film con Robert Redford, che con lui condivideva l’azzurro degli occhi. Memorabile la loro collaborazione in Butch Cassidy di George Roy Hill. Nella seconda parte della sua carriera, a partire dalla fine degli anni ’60, fu anche regista di cinque film. “Fare il regista mi diverte più di recitare”, spiega Newman, “perché mi sento parte del progetto inteso nella sua totalità e non solo in una parte”.

Lontano dagli estremi di Brando e Dean, Newman aveva trovato se stesso nell’equilibrio, nella gestione del conflitto. Persino migliore di Brando nel recitare nelle commedie. Ugualmente bello, come Dean, con cui condivideva la passione per le automobili. Quasi volendo smentire il titolo del documentario, Paul Newman ha sempre cercato di essere molto di più di un divo dagli occhi di ghiaccio. Quegli stessi occhi che voleva nascondere dietro a degli occhiali da sole durante l’intervista con Oriana Fallaci nel 1963, in occasione della Mostra del cinema di Venezia. Quasi come se si vergognasse di essere così bello. Perché sapeva che il mondo lo avrebbe ridotto a questo: un volto con due pietre azzurre incastonate che prova a recitare, che tenta di apparire complesso. Dal primo matrimonio con Jacqueline Witte ebbe tre figli: Scott, il più grande, morì di overdose a soli 28 anni. Neanche come padre fu sicuro di sé. Anche per quel ruolo dovette lavorare molto. Dopo la separazione dalla prima moglie, rimase legato a Joanne Woodward per tutta la vita, nonostante non gli mancassero le ammiratrici. Perché era consapevole dei doveri nei confronti della famiglia. Conscio del privilegio che la sua carriera gli aveva donato, cercò di fare la sua parte, perché la tessera di cittadino non ti viene tolta quando si diventa attori. Non una copia dell’invidiato Marlon Brando e neanche l’erede di James Dean. Paul Newman è un uomo normale, che con fatica è riuscito a trovare il suo posto. Senza recitare una parte che non fosse quella di se stesso.