Il clima del pianeta sta cambiando, non date retta a Rubbia, Zichichi o Giambruno, e detta così farebbe già ridere. Fa caldo. Molto caldo. E quando non fa caldo piove che Dio la manda. Quindi meglio che faccia caldo, anche se poi va a fuoco tutto. Caronte lascia il posto a Circe, ma è estate, e quindi a Circe, immagino, seguirà Satana o qualcosa con un nome che richiami comunque sudore e ustioni da pennichella fatta incautamente sotto l’ombrellone da dieci euro a Eurospin. In mezzo a tutto questo, sapendo che l’aria condizionata fa male, non tanto alla nostra salute, anzi, quanto a quella del pianeta che ci ospita, ingrati, l’unica speranza è cercare una musica che sia il più autunnale possibile, malinconica e tendente a un celeste militare virato sul grigio. L’abbiamo trovata, e che vi sia di ristoro come l’acqua fresca quando avete camminato sotto il solleone, con i medesimi pericoli del caso, per altro. Partiamo. Il mondo della musica leggera italiana, anche quella d'autore, è fermo al palo della giovinezza. Come se fosse impossibile raccontare il crescere, maturare, anche invecchiare, non ci sono canzoni, se non rare, che mettono in scena il passare degli anni. Siamo sempre tutti giovani, la vita ancora da scoprire, il peso dato ai sentimenti, quello di chi ancora deve assaporare la vita, le parole scelte per raccontarlo spesso esili. Non a caso uno dei rari brani che accarezza il tema dell’invecchiamento, Spalle al muro, uscito nel 1991, era il regalo che Mariella Nava ha fatto a Renato Zero per il suo quarantesimo compleanno, quarantesimo, badate bene. “Spalle al muro quando gli anni son fucili contro,” così iniziava, per poi esplodere dolente in quel ritornello che recitava “Vecchio, diranno che sei vecchio,” a quarant’anni. E non a caso a certificare la mezza età di una donna, in quella che col tempo è diventata un manifesto, ultimamente un po’ ammaccato per la cancel culture che la vuole praticare il catcalling, Quello che le donne non dicono, era la trentaduenne Fiorella Mannoia, coi versi di un trentunenne Enrico Ruggeri, “e dalle macchine per noi/ i complimenti dei playboy/ ma non li sentiamo più se c’è chi non ce li fa più”, Ruggeri che appena trentenne reinterpretava A mia moglie di Charles Aznavour, canzone che racconta l’addio tra un marito ormai anziano a sua moglie. Poi quasi più il nulla, tutti giovani, negli atteggiamenti come nei vocaboli, pochi, esili, adolescenziali, come una puntura di botox fatta sulle labbra per renderle carnose.

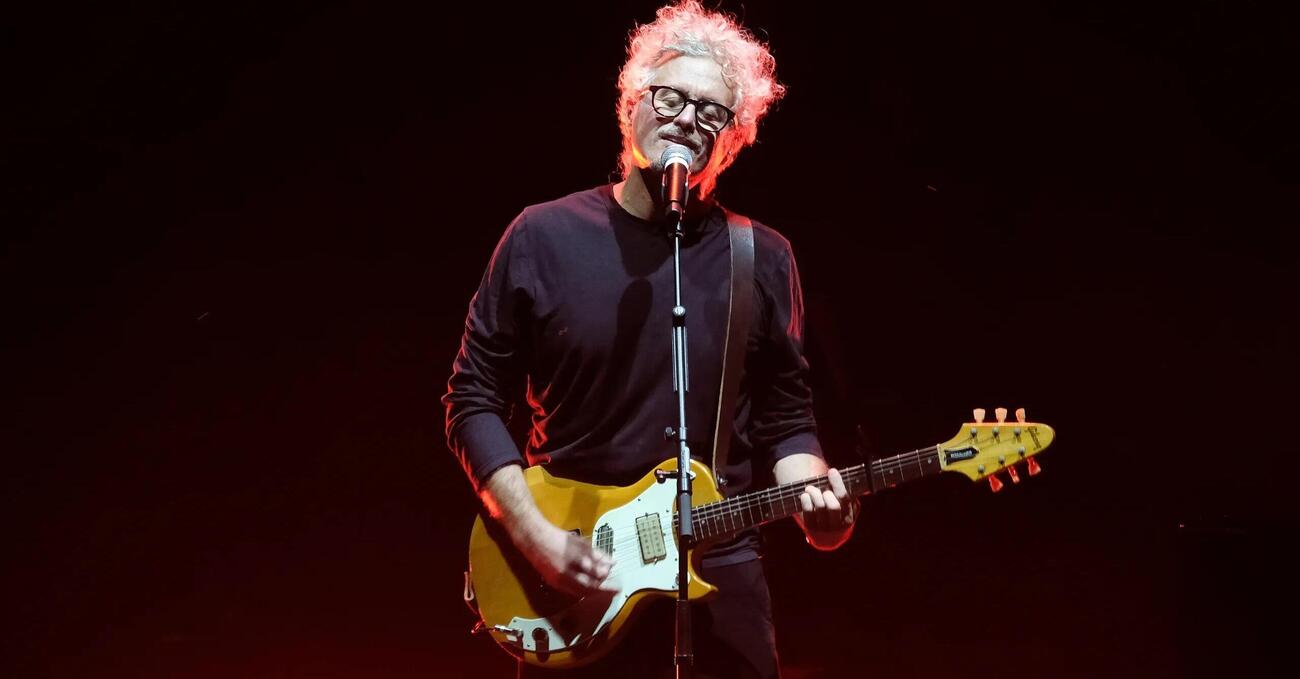

Una delle eccezioni a questa modalità è Niccolò Fabi, cantautore romano, classe 1968, che arrivato alla forma canzone dopo la laurea, figlio di un produttore discografico, ha esordito con la leggerezza di un brano come Capelli, canzone certo ironica ma comunque piuttosto effimera, salvo poi provare a percorrere un sentiero poco battuto, quello di chi si mette letteralmente a nudo nelle sue canzoni, non coprendo rughe, ferite e un certo grado di maturità. Un brano come Costruire, del 2006, provava a raccontare il sentimento dominante nel mondo della musica, l’amore, spesso trattato come unico sentimento raccontabile, come se rabbia, odio o rancore non facessero parte delle nostre esistenze, dal punto di vista di chi si guarda come coppia sulla lunga prospettiva. Quindi non solo l’innamoramento, ma anche, appunto, la volontà di costruire negli anni, nelle difficoltà, col rischio della routine. Una canzone accolta come un gioiello, proprio per questo cambio di prospettiva, ritenuto quasi sorprendente in un mondo di canzoni che raccontano il primo giorno. Nel 2010 una tragedia arriva a colpire la sua famiglia, la morte per meningite della figlia Olivia. Passano gli anni, anni nei quali pubblicherà nuova musica, anche in compagnia degli amici di sempre, Daniele Silvestri e Max Gazzè, in uno dei rari esempi di silenziosa presenza fraterna che si fa opera d’arte, un fare cerchio nella notte affinché i cattivi non possano farsi largo nella carovana, un fuoco flebile a cacciare via il buio; Il padrone della festa il loro disco comune del 2014, Alzo le mani, il brano che meglio indica la difficoltà di far entrare tutta la vita dentro una semplice canzone. Passano sei anni e Fabi cristallizza quella assenza così devastante in una canzone, Facciamo finta, i passaggi “facciamo finta che io mi addormento / e quando mi sveglio è tutto passato”, come i successivi “Facciamo finta che io mi nascondo / e tu mi vieni a cercare/ e anche se non mi trovi / tu non ti arrendi / perché magari è soltanto che mi ha cercato / nel posto sbagliato” e anche “Facciamo finta che io torno a casa la sera / E tu ci sei ancora sul nostro divano blu / Facciamo finta che poi ci abbracciamo / E non ci lasciamo” sono davvero la versione poetica di quel dolore lì.