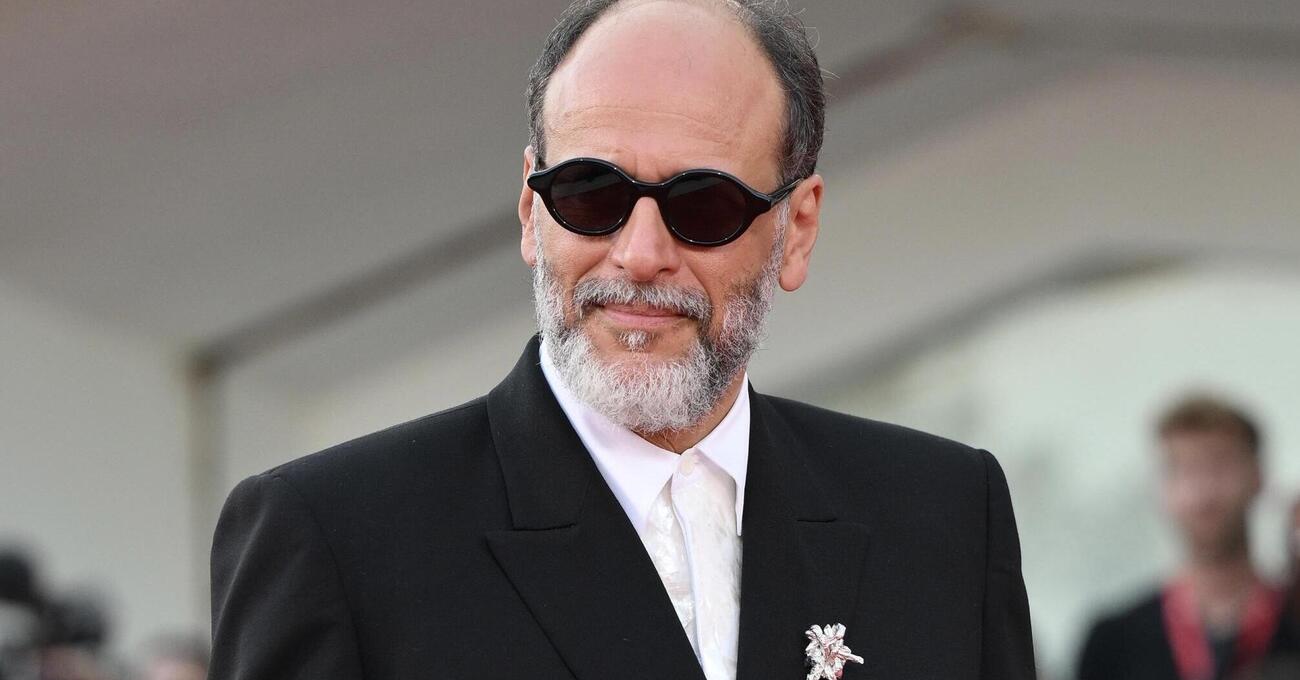

Viene da chiederselo: ma come fa Guadagnino? Un film esce, e uno ne pensa. Challengers è arrivato in sala in primavera, tre mesi dopo è stato annunciato Queer, adattamento del romanzo di William S. Burroughs, pronto per il Lido di Venezia. E adesso, in piena estate, si parla di Artificial. Così, anno dopo anno, senza pause apparenti. Bisogna poi dire subito una cosa. L'Italia non l’ha mai capito davvero, non l'ha mai inquadrato. Forse per snobismo, forse perché la sua arte rifugge l’appartenenza facile. I suoi film sono tanti, ma non troppi. Sembrano dirci che a riflettere molto, a immaginare davvero, il tempo non si spreca mai. Perché alla fine le idee alla base dei suoi film sono tutte diverse, trame che non si incontrano neanche una volta, se non per sensibilità registiche e narrative. In Guadagnino c'è evidentemente sempre spazio per costruire qualcosa, per rifinire un’idea che magari cozza anche con la precedente. Anche quando un film riesce meno, o quando il precedente è stato un successo pieno di pubblico, va avanti, prolifico, sicuro, con uno sguardo attento al mondo attorno ma anche al proprio. Alternando prodotti sicuri ad altri impensabili. Basta vedere Suspiria e poi, ancora, Queer. Non si capisce mai Guadagnino, cambia sempre, non si ferma. Non lo afferri mai. È una chimera.

Come già anticipato, pare che ora si stia occupando di girare Artificial: un thriller sci-fi ambientato in un futuro prossimo, centrato su una figura di miliardario tech. Secondo Sky tg24 si prospetterebbe come una “commedia drammatica ambientata nel mondo dell’intelligenza artificiale”. Al centro della storia, sembra esserci, l'azienda Open AI di Sam Altman. Il film dovrebbe riflettere sulle derive del controllo, dell’identità, della tecnologia che ci osserva, ci copia e forse ci sostituisce. Un’idea distopica, ma fin troppo vicina. E nel mezzo, After the Hunt: un dramma accademico che ruota attorno a Julia Roberts, professoressa universitaria costretta a confrontarsi con il ritorno del suo passato, tra accuse, sospetti e verità in bilico. Un film che ha il passo del thriller psicologico ma il cuore del cinema morale, che promette tensione e ambiguità, senza facili risposte. Uscirà in sala a ottobre, dopo il passaggio veneziano: è lì che capiremo se Guadagnino ha fatto ancora centro, o se si tratta solo di una variazione più controllata, più lineare, del suo stile. Si sa Guadagnino, da sempre, si muove tra letteratura, moda (tornerà ancora Jw Anderson, pare) ossessione visiva e grandi collaborazioni. Le storie se le fa scrivere: da uno dei più grandi di tutti, James Ivory, classe 1928, fino al millennial Justin Kuritzkes. Ma poi è lui a dirigere, a dare corpo. È lui a scommettere, sempre, su qualcosa che ha dentro: uno sguardo che non si accontenta che muta tra titoli più pop e piacioni ad altri impossibili da decifrare per un pubblico standard. Uno sguardo che, nel panorama del cinema italiano (e non solo), continua a essere un’eccezione. Forse perché è molto poco italiano, come direbbe Stanis di Boris, forse perché pensa a quello che potrebbe essere il cinema quando è tutto il mondo a guardarlo e non soltanto il Belpaese, e gira.