Mancano camerieri, baristi, cuochi, aiuto-cuochi e a saperlo, quasi se non più dei ristoratori, sono i percettori di reddito di cittadinanza (fra un po’ rinominato Mia e tagliato di un buon terzo), a cui si rinfaccia sempre di non avere l’umiltà di voler servire ai tavoli, com’è noto massima aspirazione di ogni disoccupato. Ma si rincorrono come fantasmi anche infermieri e socio-sanitari negli ospedali, conducenti di autobus, camionisti, benzinai, addetti alle pulizie e personale nei supermercati, badanti di anziani e portatori di handicap. E poi agricoltori, o meglio, lavoratori assunti stagionalmente per la raccolta di pomodori, frutta e verdura varia. Tutte mansioni a qualifica medio-bassa. Lavori di fatica, come si diceva una volta. C’è anche, in parallelo, una voragine di medici, ingegneri e tecnici specializzati nei settori più vari, impieghi che hanno alle spalle studi e percorsi qualificati. 4 lavoratori su dieci, ossia 2 milioni di posti, risultano oggi vacanti in Italia, si lamentano le associazioni di categoria.

Cos’è successo? È accaduto che la combinazione di due fattori inediti, almeno rispetto alle difficoltà tradizionali di trovare un’occupazione, hanno desertificato il paesaggio: da un lato, meno “occupabili” in assoluto causa calo demografico; dall’altro, aumento degli inattivi, cioè di coloro che non sono più disponibili a qualsiasi lavoro purchessia. L’automazione, che qualche morìa l’ha provocata (si pensi ai casellanti delle autostrade, estinti), non è ancora determinante. Il fatto decisivo, insomma, è che siamo sempre meno e che gli italiani rimasti sul mercato sono più esigenti non solo riguardo alle paghe, che oltre che “flessibili”, cioè alla mercé del cinico taglia e cuci aziendale, sono mediamente scarse (siamo l’unico caso in Europa in cui dal 1991 a oggi sono scese, e a guadagnare meno di 9 euro lordi l’ora sono in 4,5 milioni, un’enormità), ma anche alle condizioni di lavoro, in sostanza al rapporto con il tempo libero, ritenuto non più sacrificabile. In Italia, in sintesi, l’incontro domanda-offerta sul lavoro è sballato. E allora, i datori di questo benedetto lavoro al palo tornano a reclamare la sostituzione con gli immigrati. Economicamente ci servono, eccome se ci servono.

Ci servono nell’immediato, ma anche con un orizzonte di medio-lungo termine, se si guarda al futuro con il metro puramente numerico della statistica. Secondo l’ultimo rapporto Istat sul tema (“Il mercato del lavoro. Una lettura integrata”, 2019), entro il 2036 il nostro Paese perderà 3 milioni e mezzo di individui in età lavorativa, soprattutto nella fascia centrale dai 35 ai 54 anni (-24%). Già adesso fra pensionati e lavoratori effettivi si è giunti quasi a un rapporto di uno a uno, avendo 58 persone che lavorano su 100. I capelli bianchi saranno sempre più legione, insomma. Fra i disoccupati, il 52% non cerca nemmeno più, o si dà al nero sfuggendo così alle profilazioni. Si chiama inattività, ed una peculiarità italiana che va messa in relazione con il livello scolastico: fra i 15 e i 34 anni, una buona metà possiede un diploma e un altro buon 30% una laurea o un titolo superiore. Sono uomini e donne che hanno studiato e, detta in parole povere, se devono rassegnarsi a un “lavoretto” sottopagato e fuori curriculum lo fanno per pure ragioni di adattamento e sopravvivenza.

D’altro canto, fra gli stranieri il tasso di inattivi è inferiore (37%), ma solo il 12% è laureato e solo il 35% è diplomato. Chi si stabilisce da noi provenendo da altri Paesi è, ragionando sempre sul piano economico, un esercito industriale di riserva poco scolarizzato e, quindi, meno dotato di conoscenze e competenze. Il che spiega il motivo per cui la metà dei lavoratori domestici sono extracomunitari e come mai nei campi, senza schiere di braccia non italiane, la produzione si arresterebbe. È manovalanza buona per colmare i vuoti di quei comparti più faticosi e meno di concetto che restano scoperti che gli italiani, dal loro punto di vista comprensibilmente, non sono più disposti a coprire in massa poiché non si contentano più di retribuzioni basse, precarie e che poco o nulla c’entrano con i propri studi (i quali non hanno necessariamente seguito in passato le curve dei bisogni produttivi, di qui la penuria di tecnici, oppure gli stop and go delle assunzioni nel pubblico, come nelle corsie ospedaliere).

A fronte di tutto ciò, mentre assistiamo impietriti al balletto di responsabilità sulla tragedia dei 70 migranti morti davanti alla costa di Cutro (in buona parte mediorientali con meta il Centro e Nord Europa, dove l’integrazione è meglio gestita), la politica migratoria sui flussi viene orientata dall’alto dall’Europa, e i nostri governi, anche quello di destra-destra della Meloni, deve agire in quel solco. Entro il novembre di quest’anno anche l’Italia dovrà recepire una direttiva, scritta nel solito burocratese di Bruxelles, la 2021/1883 sulla Eu Blue Card, che in pratica riduce la durata minima e la retribuzione minima dei contratti, oltre ad agevolare i ricongiungimenti familiari. La Blue Card è una possibilità finora poco utilizzata dagli Stati dell’Unione, e meno di tutti il nostro, che aggira le quote dei “decreti flussi”, consentendo agli imprenditori di assumere direttamente dall’estero chi abbia almeno una laurea triennale o una precisa qualifica professionale riconosciuta anche qui. L’Europa intende seguire la scia della Gran Bretagna, che con la Brexit ha dato un giro vite e ora accetta solo cittadini di altre nazionalità iper-qualificati. Da noi, infatti, su 2,26 milioni di lavoratori stranieri, appena il 2,2% rientra in in categoria “alta”.

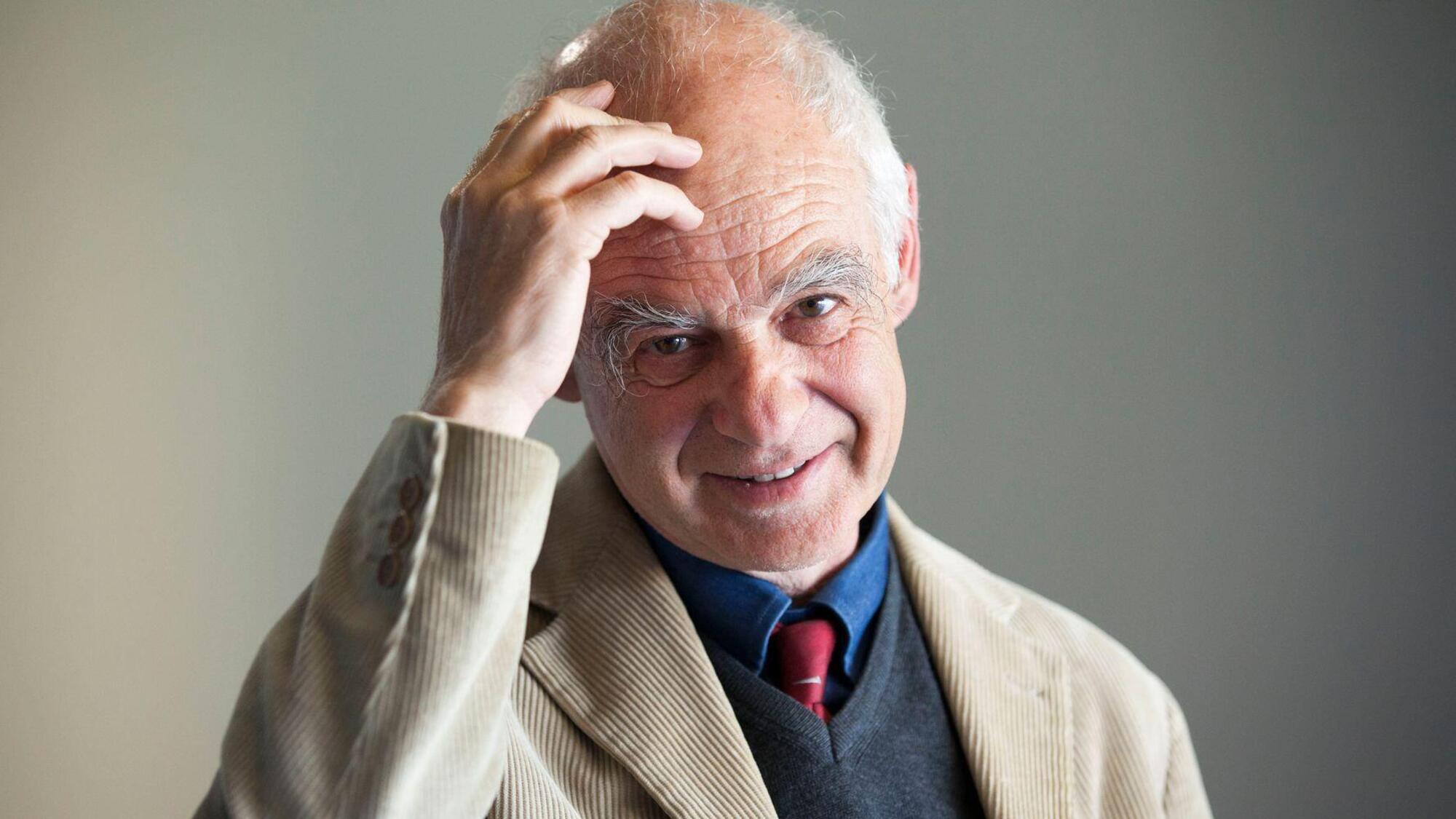

Palesemente, si tratta del tentativo di importare manodopera pregiata spingendo gli autoctoni a piegarsi alle attività, come prima si diceva con un termine un po’ moralistico, più umili. Il sociologo Luca Ricolfi, che certo non è sospettabile di avversione preconcetta al cosiddetto “libero mercato”, li definisce “nuovi schiavi”. Ora, se solo nel turismo, a sentire i dati ufficiali del governo, mancano 350 mila lavoratori, adesso, subito, e secondo il ministro degli Interni Matteo Piantedosi, potremo permetterci di accogliere solo 100 mila persone all’anno, di contro ai 200 mila annuali invocati dalle associazioni datoriali (tre quarti dei quali nei trasporti, nella logistica e nel magazzinaggio, altri ambiti facili alla neo-schiavitù), si fa presto a capire che il Grande Buco in cui ci siamo infilati è ben lungi dall’avere una benché minima speranza di essere richiuso. La morale qual è? Che in primis, siccome non pensiamo in visuale prospettica, qui sì mettendo in conto la robotizzazione come invece fanno i padroni del vapore (Bill Gates, 2015: “Camerieri, infermieri, autisti… sono lavori che nel giro di 10 anni non esisteranno più. La tecnologia nel tempo ridurrà la domanda di lavoro umano, in particolar modo per quanto attiene le mansioni più semplici. Fra 20 anni la domanda per una miriade di abilità umane sarà ridotta a zero”), non comprendiamo che più avanziamo tecnologicamente, più i posti polverizzati non verranno più sostituiti. Di questo passo la gente senza uno scopo, senza denaro e abbandonata alla depressione (gli inattivi di cui sopra) sarà sempre di più. E in secundis, di conseguenza, non ci resta che considerare l’immigrazione come una fonte di merce-lavoro da piazzare nelle caselle mano a mano che queste si svuotano. Siamo passati dalla carne da cannone alla carne da sgobbone. Con sottile razzismo - spesso inconsapevole, e tanto più grave quanto più è inconsapevole - quegli stranieri di mondi che come Occidente abbiamo contribuito a disastrare ci tornano ora comodi, utili, ci servono. Cioè devono servirci. In una parola: la globalizzazione, per certi versi inevitabile, ci torna indietro come un boomerang. E ce la siamo meritata.