I papabili ci sono, i bookmaker stanno lavorando. I giornali fanno ritratti, li commentano (noi ne abbiamo già parlato qui, spiegandovi come funziona un Conclave). Ma ci sono altri elementi interessanti e che non devono essere presi come questioni di “colore” o secondarie. Uno di questi è l’età del successore (per capire perché è un elemento fondamentale, leggete qui). L’altro è il nome che verrà scelto dal papa. Ovviamente non parliamo di una scienza esatta e, come Papa Francesco ci ha insegnato, esistono molti modi di deviare da una norma (Bergoglio, per esempio, ha preferito scegliere un nome mai usato prima, mentre di solito si tende a preferire il nome di qualche predecessore).

Quando un nuovo pontefice viene eletto, uno dei momenti più simbolici è la scelta del suo nome papale. Questo gesto, apparentemente semplice, è in realtà un atto carico di significato spirituale, storico e anche ideologico. Il nome che un papa decide di adottare non è soltanto una preferenza personale, ma un segnale, un'indicazione della direzione che intende dare al suo pontificato. Ma quali sono i nomi più utilizzati nella storia della Chiesa cattolica? E cosa rivelano, in termini di orientamento teologico e visione ecclesiale?

Nel corso dei secoli, alcuni nomi sono stati scelti con particolare frequenza, diventando quasi sinonimi dell’istituzione stessa del papato. Tra i più popolari troviamo “Giovanni”, utilizzato da ben ventitré pontefici, seguito da “Gregorio” e “Benedetto”, con sedici occorrenze ciascuno. Altri nomi ricorrenti sono “Clemente”, “Innocenzo”, “Leone” e “Pio”, che completano la lista dei più usati. Di “Francesco”, come sappiamo, ce n’è solo uno.

Dal punto di vista ideologico, è possibile tracciare una correlazione interessante (attenzione: correlation is not causation) tra la scelta del nome papale e l’orientamento teologico del pontefice. I papi considerati più conservatori, ovvero coloro che hanno difeso con forza la dottrina tradizionale e l’autorità della Chiesa, hanno spesso optato per nomi legati alla continuità e all’ortodossia. Ne è un esempio “Pio”, nome che richiama in particolare Pio IX, noto per la proclamazione dell’Immacolata Concezione e per la sua opposizione al modernismo. Anche Pio XII, pontefice durante la Seconda Guerra Mondiale, è stato interprete di una visione teologica considerata molto rigorosa. Allo stesso modo, “Benedetto” è stato scelto da Joseph Ratzinger, Benedetto XVI, figura di spicco della teologia contemporanea e noto, almeno nelle ricostruzioni, per la sua linea dottrinale conservatrice e per la sua attenzione alla liturgia tradizionale.

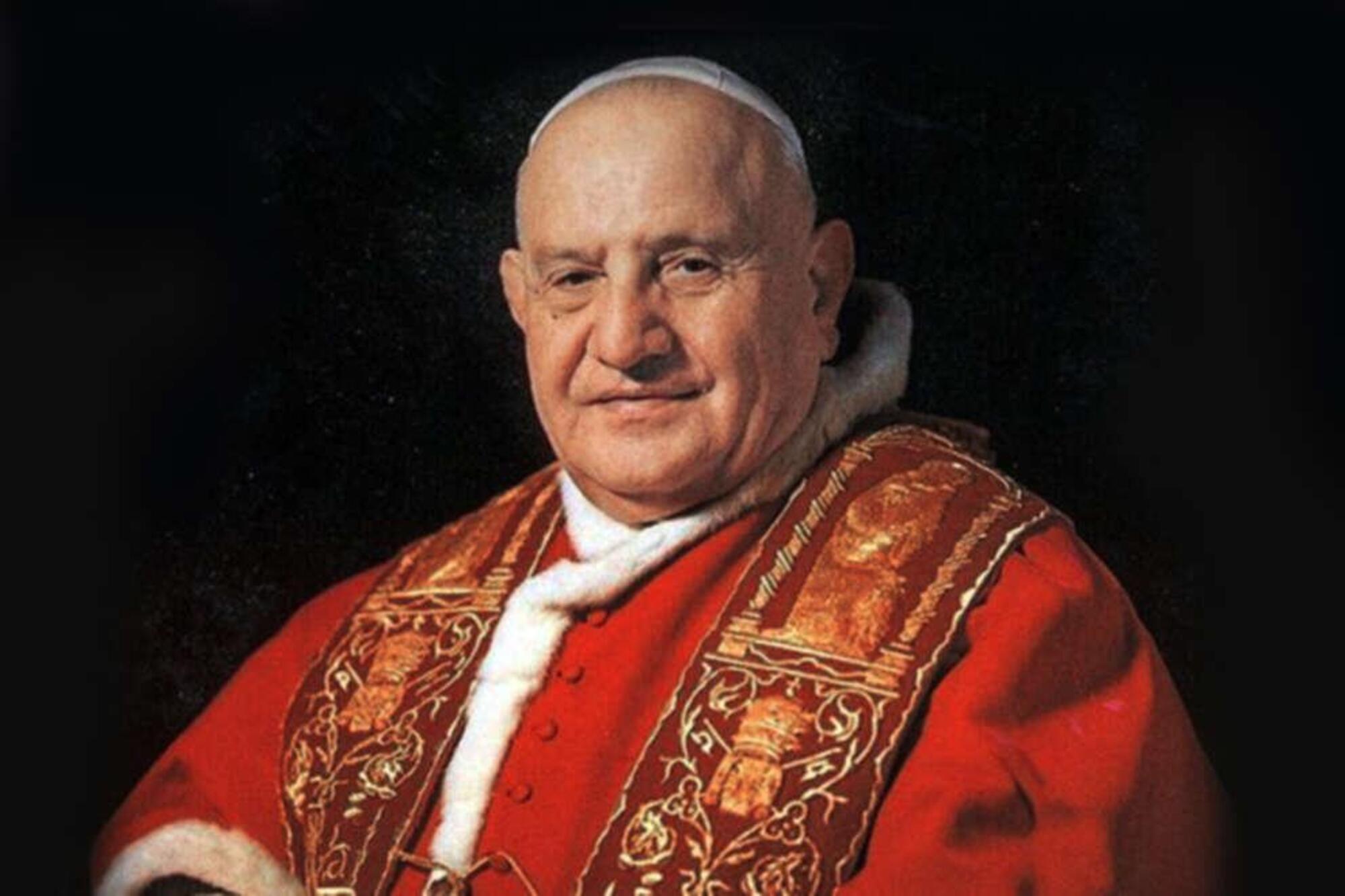

Di contro, papi orientati verso un approccio più progressista e riformatore hanno fatto scelte più innovative o dal forte impatto simbolico. Giovanni XXIII, ad esempio, è ricordato per aver convocato il Concilio Vaticano II, evento che ha segnato una svolta epocale nel dialogo della Chiesa con la modernità. Anche Paolo VI, che ha portato a compimento il Concilio, è associato a una stagione di apertura e rinnovamento. Un'eccezione potrebbe essere considerata quella di Giovanni Paolo II, ormai associato a una linea ben più conservatrice di quella a cui ci siamo abituati negli ultimi dodici anni. Ma il nome che più di ogni altro ha rotto con la tradizione è stato quello scelto da Jorge Mario Bergoglio: Francesco. È la prima volta nella storia della Chiesa che un pontefice ha adottato questo nome, evocando direttamente San Francesco d’Assisi, simbolo di povertà, semplicità e attenzione agli ultimi. Con questa scelta, il papa argentino ha voluto comunicare fin da subito un messaggio chiaro: un pontificato incentrato sull’umiltà, sull’ecologia e su una Chiesa “in uscita”, decentralizzata, sinodale, vicina agli emarginati del mondo.

Dal punto di vista canonico, non esiste una regola formale che imponga al papa di scegliere un nome già utilizzato o che ne limiti in alcun modo la libertà. La tradizione della scelta di un nome pontificale diverso da quello di battesimo risale almeno a Papa Giovanni II, nel VI secolo, e da allora è diventata prassi consolidata. Tuttavia, anche se formalmente libero di scegliere qualsiasi nome, ogni papa tende a optare per un nome che sia comprensibile e carico di valore per i fedeli, evitando eccessi di originalità o riferimenti troppo lontani dalla cultura ecclesiale.

L’importanza di questa scelta è tale che, come spiegato anche dall’Enciclopedia dei Papi edita dalla Treccani, il nome pontificale viene considerato il primo atto di governo del nuovo vescovo di Roma. È un modo per iscrivere fin da subito la propria azione in una traiettoria storica ben precisa, stabilendo continuità oppure discontinuità con il passato.

Il nome di un papa è molto più che un’etichetta: è un programma. È una dichiarazione di intenti, un invito alla memoria collettiva della Chiesa, e spesso una chiave per comprendere le priorità del pontificato. Che si tratti della fermezza dottrinale evocata da un “Pio”, della spiritualità riformatrice suggerita da un “Giovanni” o dell’impegno sociale incarnato da un “Francesco”, ogni nome papale è una scelta ponderata, radicata nella tradizione ma proiettata verso il futuro della Chiesa cattolica.