Con quella trottola ci aveva giocato da bambino. Con la cordicella si è impiccato da ragazzino. Paolo Mendico (nel nome il destino di chi debba elemosinare amore) se n’è andato la sera precedente il primo giorno di scuola, quello atteso da ogni quattordicenne per rivedere la compagna del cuore, la brunetta che non ti fila ancora, il proprio banco con le tacche lasciate l’anno scorso, i nuovi libri immacolati, i compagni di scorribanda, gli insegnanti odiosamati, e per risentire l’odore unico della tua aula, la campanella stridula che non suona mai, lo schiamazzo scalmanato della ricreazione. Ma Paolo (“Paoletta” per alcuni, “Nino D’Angelo” per altri) era diverso. E diversamente ha reagito al perenne braccio di ferro che qualsiasi alunno deve sostenere in classe. Lo ha fatto in silenzio, nella sua cameretta, di notte. Quanto silenzio c’era la sera del 14 settembre a Santi Cosma e Damiano, il paese dei fratelli inseparabili anche nel martirio, nell’ora in cui Paolo saliva sulla sedia come i santi medici sul patibolo? Quanto silenzio c’era finalmente nella sua testa dopo anni di ingiurie, derisioni, spintoni e crasse risate con venti dita addosso in ogni giorno di scuola? Nell’età in cui Tom Sawyer marina la scuola e corre a fare il monello scapestrato come ogni coetaneo, Paolo vede nella scuola la guerra, il fronte e i più temibili nemici. Diserta anch’egli la scuola, ma evadendo dalla vita. Quel giorno non ha voluto andare sulle rive del Garigliano per lanciare l’ultimo amo in acqua né la sera ha pensato a un sottofondo musicale che celebrasse il suo gesto. Non ha neppure dato un bacio, fatto un gesto, detto niente ai genitori e al fratello. Ha scelto di stare con loro a cena, preparare il pane e i biscotti, in una sera di vita familiare come tante, prima di ritirarsi in camera, quella della morte, vagheggiata come un lungo viaggio senza ritorno dopo avere per troppo tempo tenuto il biglietto in tasca. Forse ha chattato con alcuni compagni sull'occupazione dei banchi, chiedendo il primo. Forse ha fatto tutto ciò che milioni di alunni stavano quella sera facendo: preparare lo zaino per il giorno dopo. Forse ha anche suonato un po': ma è stato tutto un rito sulle note di un requiem alle spalle del demone divenuto l'unico compagno di cui fidarsi. Gesti normali in preparazione di uno abnorme.

Quanta determinazione o quanta disperazione occorre per passare dalla normalità all’orrore nascondendosi a tutti, anche a sé stessi, vivere le ultime ore tra gli effetti e gli affetti personali, nella certezza dell’amore domestico, tra le parole care e sommesse, i movimenti lenti di sempre, rassicuranti e protettivi, le cose di casa, la televisione accesa, il rumore del frigorifero, per cedere poi alle diverse certezze di una fine vista come liberazione, in un’età in cui la morte non può che essere un fantasma, un brutto sogno, una realtà che non esiste? E quanto coraggio o desolazione serve all’ultimo momento per non piangere o tirarsi indietro e pentirsi, non vedere la salvezza nella fine di tutto, ma in una nuova volontà, un proposito di ricominciamento, una sfida, farsi supereroe e sbaragliare i bulli? Quando non c’è un solo Spider-Man che accorra in aiuto, in figura di insegnante, di compagno di scuola o di strada, di un parente che capisca subito, di un parroco attento ai disagi, farla finita non equivale solo a darla vinta ma anche a farsi ragione. Decidere da sé, anche se su sé stessi e per il peggio, è quello che in un altro settembre fecero quanti si lanciarono dalle Torri per morire di propria iniziativa. Ma quante volte si muore quando a quattordici anni si decide di suicidarsi, in ogni attimo passato a scorgere vie d’uscita ma vedendo soltanto quella che è un baratro sul niente? Non spetta che di morire sempre di più, man mano che i Tartari appaiono all’orizzonte della propria Fortezza Bastiani, in un’ultima estate con la chitarra e la lenza prima del nuovo assalto, non più sostenibile, non più sopportabile, nell’imminenza di un’altra lunga battaglia che comincia non in primavera come tra antichi eserciti ma alla fine delle vacanze in una guerra interminabile e ricorsiva, solitaria e perdente, contro la cattiveria, il cinismo e il disprezzo coalizzati nella Disumana alleanza. Aveva gli occhi buoni Paolo, i capelli biondi, l’incarnato chiaro, la fronte alta, il viso ovale e una figura gracile, l'aspetto fragile. Ma anche un sorriso mesto, uno sguardo spento, un presagio di solitudine e forse di finitudine. Nessuno lo ha osservato e poi salvato, né in casa né a scuola. E Paolo non è riuscito a chiudersi nella prima sbarrando ogni porta né è riuscito ad aprirsi alla seconda sfoderando ogni rivalsa. Riconoscendosi colpevole del suo stato di prostrazione, si è punito togliendosi la vita che doveva difendere contro tutto e tutti.

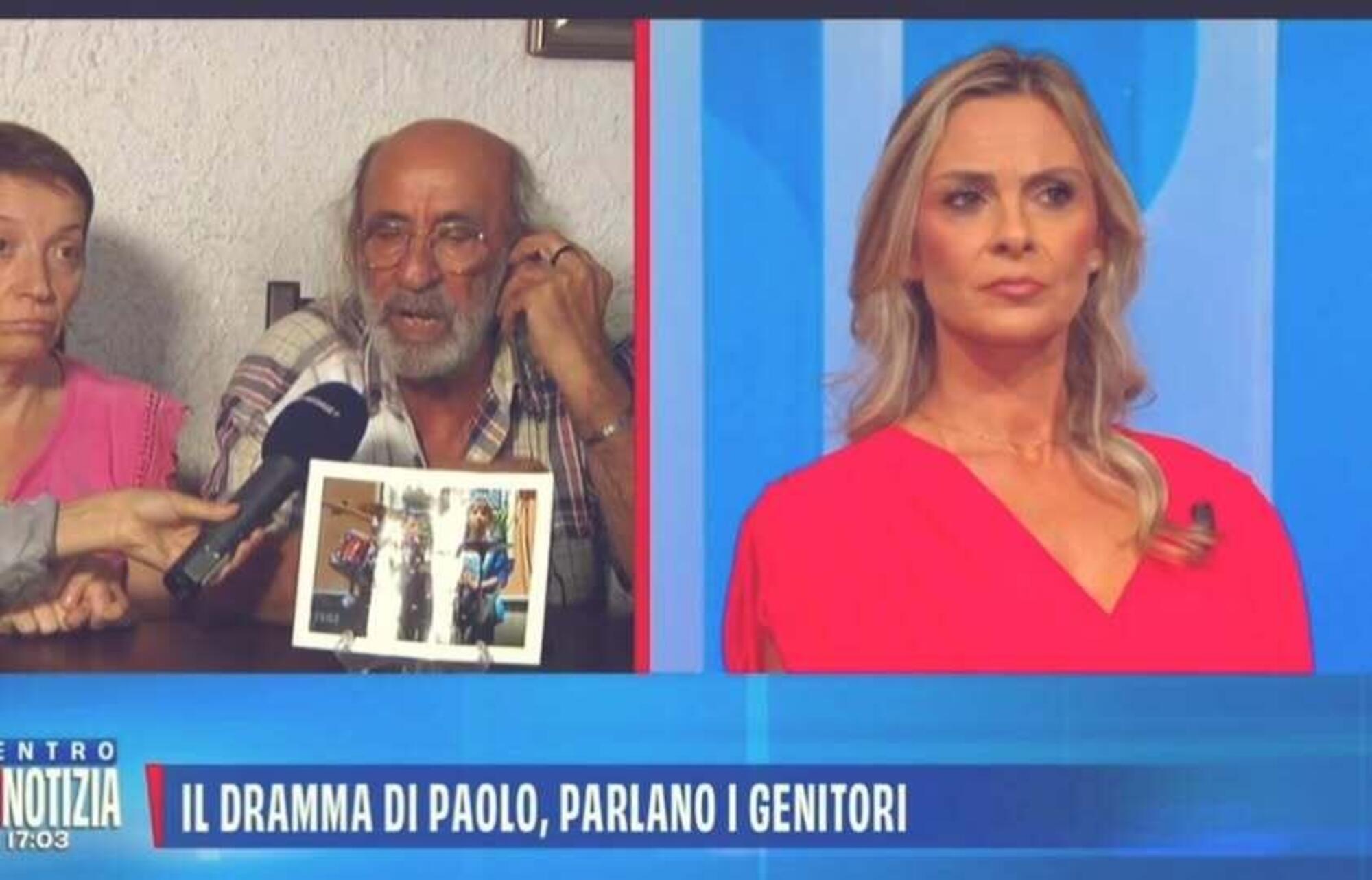

Ma chi gli ha messo in mano la cordicella della sua vecchia trottola deve rispondere di omicidio in nome collettivo, un omicidio che è stato premeditato in ogni banco della scuola e in ogni sua cattedra, in ogni strada di Santi Cosma e Damiano, in ogni tavolo istituzionale, in tutte le case, da chiunque lo abbia conosciuto, incontrato, salutato e lasciato solo. Eccoli i colpevoli. Non saranno anche i genitori? Visto quello che è accaduto possiamo almeno chiedercelo? Avrebbero dovuto ritirarlo ancora una volta e soprattutto stavolta da quella scuola e iscriverlo in un’altra, perché lasciasse tutti i compagni degli anni precedenti, tanto tossici quanto aguzzini; gli insegnanti, sempre pronti a schierarsi con la maggioranza della classe in cambio di un pacifico esercizio didattico e a scanso di aggressioni da parte di parenti allergici a rimproveri e castighi; le autorità comunali che dispongono di Servizi sociali disinteressati a vigilare innanzitutto nelle scuole, il teatro oggi dei maggiori malesseri in età adolescenziale; le sfere religiose troppo vicine agli oratori e troppo lontane dalle scuole; gli organi di polizia, a cominciare dai vigili urbani, che considerano l’istituto scolastico un territorio fuori giurisdizione; infine i i parenti, i vicini, gli amici di famiglia, i cittadini comuni perché non è mai un merito farsi i fatti propri se c’è di mezzo un minorenne nel mirino, cioè una figura fragile bisognosa di aiuto. Cosa ha mai pensato Paolo infilando la testa nel cappio? Cosa può pensare in quel momento un quattordicenne che ha detto basta alla vita senza gridarlo, senza comunicarlo, uscendo di scena in silenzio, come un agnello sacrificale, un martire volontario, non volendo quasi farsi accorgere, nel silenzio di una camera colorata? Probabilmente ai suoi compagni di classe, alla sua scuola che doveva farlo uomo. O forse a niente e a nessuno, ciò che sarebbe la cosa più terribile, il peso peggiore lasciato a chiunque di noi fosse spinto a non pensarci, il buco nero che inghiotte anche le illusioni in una provvidenza divina e in una giustizia umana.