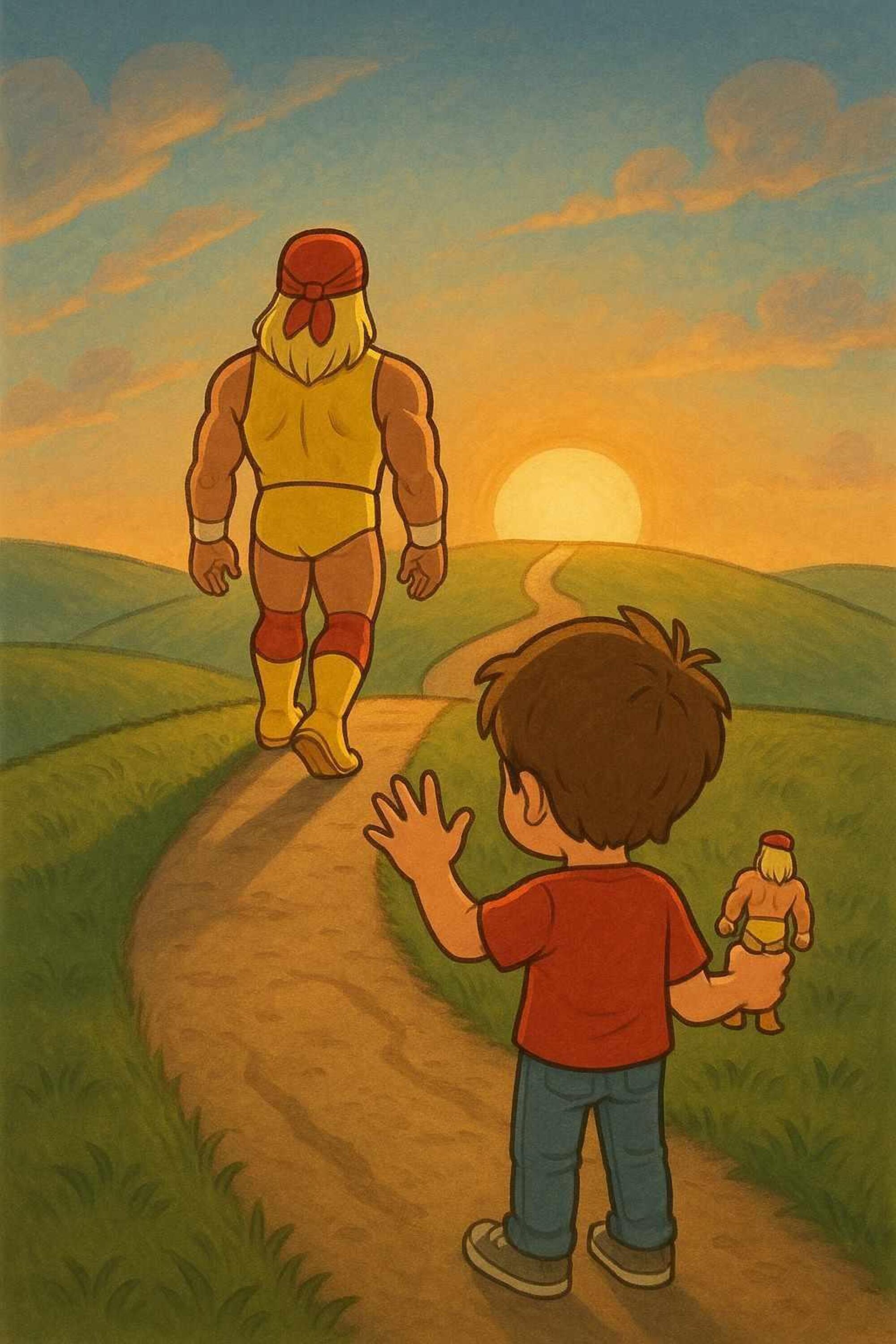

C’è stato un tempo in cui l’America non era un Paese, ma una promessa. Un sogno muscolare, sudato, esagerato, che arrivava nelle nostre case attraverso lo schermo di una televisione grigia, ancora voluminosa, ancora analogica. Quel sogno aveva i capelli biondi ossigenati attorno alla pelata coperta dalla bandana, i baffi da vichingo, la canotta strappabile e una voce cavernosa: si chiamava Hulk Hogan. E, come tutti i sogni, è finito di colpo, lasciando dietro di sé una nuvola di polvere e nostalgia. Ma cosa significa davvero la morte di Hulk Hogan per chi, ragazzino tra gli anni ’80 e i primi ’90, ha provato a essere americano senza aver mai messo piede fuori dalla provincia italiana?

Hulk Hogan non era un uomo: era un’iperbole. E, soprattutto, era una storia. Un romanzo dentro un ring, sceneggiato come una soap opera sudamericana per maschi ma raccontato con la pronuncia iconica di Dan Peterson. Gli ingredienti erano semplici: un eroe muscoloso, una musica da juke-box (“Real American” di Rick Derringer), un nemico caricaturale e la promessa che il Bene, dopo essere passato attraverso il purgatorio del tappeto, si sarebbe rialzato con un dito puntato, uno sguardo indemoniato e un urlo (“you!”) che valeva più di mille prediche e rivelazioni.

Quel gesto, ripetuto a ogni match, era il catechismo laico di chi non sapeva ancora cosa fosse il trash né il senso di realtà: sei giù, pensi di aver perso, ma poi ti rialzi, ti carichi, ribalti tutto. E vinci. Quanto era facile credere che la vita funzionasse così. Quanto ci serviva crederlo.

La costruzione del mito: tra propaganda e poesia

Negli anni ’80, l’Italia non aveva ancora scoperto davvero l’America, ma provava a imitarla ogni volta che poteva. Harley Davidson, il wrestling, la Coca-Cola: l’importante era sentire che il futuro stava altrove, e che si poteva acciuffare a colpi di telecomando o di acquisti di importazione. Hulk Hogan era la pubblicità progresso del sogno americano: forti, buoni, invincibili, sempre a rischio di cadere, sempre certi di risorgere e fare il culo al nemico di giornata.

La narrazione che circondava il personaggio di Hulk (vero nome Terrence Bollea, con nonno Pietro arrivato in America nel 1886 da Cigliano, in provincia di Vercelli: dunque chiarissime origini italiane, ma nel wrestling e quindi ovunque fu spacciato per irlandese, perché suonava meglio) non era solo sportiva. Era politica. Ogni match era una Guerra Fredda in miniatura: Hogan contro l’iraniano Iron Sheik, Hogan contro il sovietico Nikolai Volkoff (che in realtà era croato), Hogan contro il militare traditore che tifa Saddam Hussein (Sgt. Slaughter, piena era della Guerra del Golfo), Hogan che entra con la bandiera a stelle e strisce, la folla che canta con lui “Real American” e lui che “combatte per i diritti di ogni uomo”, a patto che ovviamente quell’uomo fosse statunitense o, al limite, alleato degli Usa. Anche chi era piccolo intuiva che c’era qualcosa di più grande in gioco. Il wrestling era una metafora (pensata per il pubblico interno, efficace anche per il pubblico appecoronato dei paesi della sfera di influenza), una fiaba bellica per bambini cresciuti troppo in fretta davanti alla tv, tra un cartone giapponese e un quiz presentato da Mike Bongiorno.

Dan Peterson e la grammatica del ring

Cosa sarebbe stato Hulk Hogan senza Dan Peterson, in Italia? Forse un’icona dimezzata, un eroe senza voce. Peterson era il traduttore simultaneo dei nostri sogni americani, colui che provava a dare un senso per noi masticabile ai vari “Watcha gonna do, brother?”, che ci spiegava (mentendo, sapevamo tutti, tranne i più scemi, che era finto, ma volevamo crederci) che “il wrestling è vero nella sofferenza, se non nel risultato”.

Chi c’era, lo sa. Il televisore acceso su Italia 1 o su Tele+2, la voce di Peterson che annunciava “Hulk Hogan in azione!” e poi celebrava il “gasamento” di quell’uomo potente quanto apparentemente vecchio (e innaturalmente abbronzato) da sempre. Hulk Hogan non era solo un personaggio: era il protagonista assoluto. E la sua popolarità era tale che in Italia non si parlava di wrestling, ma di “c’è Hulk Hogan”. Una sineddoche vivente.

Il romanzo di (de)formazione di una generazione

Perché Hulk Hogan ha segnato l’infanzia e adolescenza di chi la viveva in quel periodo? Forse perché, più di ogni altro, ha incarnato la promessa che tutti i cattivi possono essere sconfitti, che chiunque può diventare forte, necessario, insostituibile. Bastava allenarsi, prendere le vitamine (o quello che era, perché diciamocelo, lui e gli altri bestioni non prendevano solo quelle, almeno per una parte della loro carriera) e “credere in sé stessi”.

E poi, il wrestling era la palestra dell’immaginazione. Era il nostro romanzo di formazione (o di deformazione, a seconda dei punti di vista), il luogo dove imparavamo che le storie da raccontare e da raccontarci sono quelle in cui l’eroe finisce in ginocchio ma poi si rialza.

Con la morte di Hulk Hogan, è morta l’America inventata attraverso il tubo catodico. Quella che ci ha cresciuti con i suoi muscoli oliati e improbabili, i suoi lustrini kitsch, i suoi ritmi eccessivi e il suo bisogno di esagerare in tutto, persino nelle cadute. Un’America che non c’è più, come non c’erano già più gli altri di quell’epoca bruciata troppo in fretta – Andre the Giant, Ultimate Warrior, Macho Man, Big Boss Man, Roddy Piper, Mr. Perfect, Earthquake, Yokozuna – un’epoca che forse non è mai esistita se non nei sogni da ragazzini. Un’epoca che ci ha lasciato solo un pezzo di Ric Flair, The Undertaker in versione podcaster e pochi altri.

Chi non ha più seguito il wrestling dopo allora probabilmente non sa che Hulk Hogan poi ha ammesso l’uso di steroidi ed è stato più volte "premiato" dalla critica come wrestler più sopravvalutato, ha cambiato federazione, è diventato cattivo (probabilmente la fase più godibile della sua carriera), poi è tornato, poi ha avuto un divorzio disastroso e uno scandalo sessuale (il sito Gawker ha pubblicato un suo video in intimità con la moglie di un amico, Hogan ha fatto causa e ha vinto, con un risarcimento milionario che ha portato alla chiusura della testata, all’epoca influentissima), poi è stato mandato via dal wrestling per una frase razzista registrata in privato (esattamente dieci anni prima della sua morte), poi dopo essersi scusato è stato riammesso tre anni dopo, ma sempre con degli asterischi, dei distinguo morali (poi un altro divorzio e un altro matrimonio). Ma a chi non ha più seguito il wrestling dopo allora queste cose non interessano.

Cosa resta di Hogan oggi, in Italia? Soprattutto il riflesso stanco dei giornaloni, che lo etichettano come “fan di Trump”, “personaggio controverso”, “vittima e carnefice dei suoi stessi eccessi”. Ma questa è un’altra, prevedibile storia, fatta di processi, scandali, reality show e polemiche pigre e automatiche da talk e da articolo riempipagina. Quello che conta, oggi, è il buco lasciato dal mito. E la domanda: cosa facciamo, ora che l’eroe non c’è più?

Il ricordo di Manuele Poli “Titan Morgan” (Hulk Hogan Fans Club Italia)

Lasciamo che siano le parole di chi c’era sempre e convintamente a dirci cos’è stato per molti Hulk Hogan. Lo abbiamo chiesto a Manuele Poli, classe 1977, appassionato di wrestling, con le pagine Facebook “Titan Morgan: Storie di Wrestling” e “Hulk Hogan Fans Club Italia” e custode della memoria collettiva di una o più generazioni: “Sapevo che prima o poi quel giorno sarebbe arrivato, ma in cuor mio speravo che giungesse il più tardi possibile. Hulk Hogan, una delle più grandi icone della cultura popolare americana e mondiale, ci ha lasciati. La maggior parte di quelli della mia generazione, i nati tra la fine degli anni settanta e l'inizio degli anni ottanta, pensando a lui ricorderanno probabilmente quelle magiche notti del sabato sera, negli anni ottanta, in cui sintonizzavamo il televisore su Italia 1 alle 22:30, sperando che la familiare voce di Dan Peterson annunciasse la presenza di un suo incontro nell'episodio settimanale di Wwf Superstars of Wrestling. Oppure quegli indimenticabili pomeriggi dei primi anni novanta, quando si tornava da scuola e alle 16:30 del pomeriggio ci sparavamo la nostra dose quotidiana di Wwf Wrestling Spotlight, e quelle rare volte in cui appariva Hulk Hogan era sempre una festa. Perché all'epoca non si parlava di "wrestling" o di "World Wrestling Federation", bensì di "Hulk Hogan e la World Wrestling Federation". Perché era lui il protagonista assoluto, come He-Man lo era dei Masters of the Universe e Optimus Prime lo era dei Transformers. Perché Hulk Hogan era Hulk Hogan. No, non Terry Bollea. Hulk Hogan era, anzi è, molto, molto di più di Terry Bollea. Hulk Hogan è un'icona, un'immagine, un simbolo che era lì per noi, quando da bambini i bulli ci aspettavano fuori all'uscita da scuola e noi ci ponevamo l'obiettivo di diventare grandi e forti come lui per poterci difendere. Hulk Hogan era lì a raccomandarci di allenarci quotidianamente, dire le preghiere per ringraziare il Signore per tutto ciò che di bello ci ha dati, assumere le vitamine per crescere sani e forti e credere in noi stessi. Insegnamenti semplici, per qualcuno forse banali, ma che a noi ragazzini arrivavano. E se era lui a dircelo, gli davamo retta. Ma Hulk Hogan era sempre lì anche quando siamo cresciuti e diventati uomini e donne, magari alle prese con un lavoro che ci ha messi in difficoltà, ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo stretto i denti e ci siamo detti che qualsiasi cosa avessimo fatto, ci saremmo impegnati per divenire i numeri uno, così da poter essere necessari ed insostituibili, proprio come lo era lui nel suo mondo. E Hulk Hogan sarà sempre lì, al nostro fianco per ispirarci a dare il meglio di noi, anche adesso che Terry Bollea se ne è andato. E tra qualche giorno, quando il fumo si sarà diradato, quando la nebbia sarà sparita, non ci saranno più le controversie, le polemiche, le scelte di vita sbagliate di un uomo, che come tale ha avuto tutti i suoi difetti, i suoi lati oscuri e le sue debolezze. Resterà soltanto una figura mitologica che si strappa la maglia e flette i muscoli, sollevando giganti, superando ogni avversità e ispirando intere generazioni. Resterà Hulk Hogan. Per sempre”.