Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Parla come mangi. Paese che vai, pietanze che trovi. No, quest’ultimo proverbio me lo sono inventato io, è vero. I primi due no. Sono parte di quella cultura popolare, di quella saggezza popolare che, dietro frasi apparentemente a effetto, nascondono delle verità spesso incontrovertibili. Quindi sì, sapere come una persona approccia la tavola, intendendo con la tavola il mangiare, ci dice molto, se non tutto. Lo stesso, ampliando lo sguardo, si potrebbe dire di un popolo, e per riflesso di un luogo, di una geografia. Non ho idea se esista qualcosa di paragonabile alla psicogeografia anche applicabile all’alimentazione, scienza extra accademica ideata da quel pazzo di Guy Debord ai tempi della seconda internazionale situazionista che studia gli effetti che i luoghi, specie le città, quindi l’urbanistica, ha sulle persone, a partire dalle loro storie personali, scienza che si fa arte del perdersi, del divagare, del vagabondare, l’andare a zonzo, i flaneur parigini achetipi dello psicogeografo tipo, oggi incarnato dal londinese Iain Sinclair e dai tanti epigoni che ha in giro per il mondo, me compreso, non lo so, ma credo che prima o poi qualcuno dovrà prendersi agio di percorrerla, magari con lo stesso senso dell’errare degli psicogeografi, chissà che nome verrà dato a questa nuova disciplina, psicogastronomi potrebbe essere una buona idea (non fosse altro perché psicoculinaria suonerebbe troppo sfizioso). Abito a Milano, credo ormai lo sappiano anche i sassi, e sicuramente lo sa chi è un habitué di queste pagine virtuali. Abito a Milano da ventisei anni, io che sono nato all’ombra del Conero, in Ancona, e di Milano ho imparato, certo faticando, a apprezzare un sacco di aspetti, al punto di essere rimasto qui, di averla eletta a mia città, dove ho costruito la mia professione, ho messo su famiglia, seppur mia moglie sia partita con me da Ancona, anzi, io sia venuto a Milano proprio per lei, ci ho messo su casa. Una cosa che però non sono mai riuscito a farmi piacere è il cibo. Perché Milano, almeno la Milano nella quale ho vissuto io è quella delle Apericene, spesso roba discutibile da sbocconcellare chiacchierando di fronte a un drink, sempre e comunque pagato troppo e senza un minimo gusto per mangiare. Non che i piatti tipici, quelli della tradizione, che in teoria si potrebbe ancora mangiare in quelle rare trattorie che vadano avanti nei quartieri popolari, quindi periferici, da decenni, sia molto meglio. Certo, la cotoletta, doverosamente orecchia di elefante, con l’osso, è buona, ma quella la mangiavo anche nella mia città natale, come del resto si mangia un po’ ovunque in giro per l’Italia, ma per il resto, Dio mio, io abituato all’ottima cucina del centro Italia, in bilico tra mari e monti, ho sempre tenuto una debita distanza dall’osso buco, dal risotto giallo, quello allo zafferano, dalla cassoeuela, dai nervetti. Ho sempre schifato abbastanza la michetta, perché del pane apprezzo soprattutto la mollica, fortunatamente qui si trovano tanti altri pani che arrivano da fuori, penso a quello ottimo di Altamura, e per quel che riguarda i dolci non ho mai avuto dubbi su cosa scegliere tra Pandoro, di Verona, e il milanesissimo Panettone, sarei proprio curioso di conoscere una persona che sia una che di suo mangerebbe canditi e uvette. Cibi tristi, così li ho sempre considerati e so che scrivendolo nero su bianco, il bianco tremolante di uno schermo, sia esso di un computer o di un device, farò incazzare un sacco di gente, ma se scrivo da così tanti anni, e scrivo da così tanti anni, è proprio perché non mi sono mai nascosto dietro l’ipocrisia, sempre per rimanere in tema, sono uno da pane al pane, vino al vino, uno che parla come mangia e, se vi è capitato di incrociarmi ultimamente lo saprete, sono uno che parla tanto e mangia tanto.

In realtà, devo tornare indietro nel tempo, quando ero fresco di arrivo in città e ancora Milano mi sembrava una versione pret-a-porter di Londra, pensa te a volte come la felicità per una convivenza possa obnubilare la vista, ho vissuto anni nei quali la pensavo come Beppe Sala oggi, senza per altro aver nessun ritorno economico o di immagine da quel tipo di pensieri che a rivederli oggi potrei serenamente definire deliranti, in realtà, quindi, devo tornare indietro nel tempo, quando ero fresco di arrivo in città, c’è stato un periodo nel quale la massiccia presenza di così tanti ristoranti etnici, io vivevo nella zona di Milano che si chiamava e forse ancora si chiama Casbah, dalle parti di Porta Venezia e corso Buenos Aires, mi aveva riconciliato con l’idea di vivere comunque in un luogo del tutto sprovvisto di orizzonte e, a dirla tutta, anche di cielo, lì incastrato tra i palazzi e sempre tendente verso un grigio topo. Anche solo camminare nei pressi di un ristorante etnico, di una qualsiasi parte del mondo, dove abitavo io erano in prevalenza africani, mi riempiva non solo i polmoni, passando per il naso, ma anche il cuore, passare dall’asfissia metaforica di un luogo di provincia, seppur provvisto di mare e di larghi scorci panoramici, a un contesto a suo modo cosmopolita mi sembrava davvero rinfrancante, il primo passo verso la scoperta di un mondo che, in effetti, di lì a breve avrei cominciato davvero a scoprire, ho già raccontato altre volte del mio passato da reporter per GenteViaggi e altre riviste del settore turismo. Per intendersi, non ne faccio vanto, pratico semplicemente la cronaca, non credo di essere mai andato una sola volta a un ristorante italiano durante le decine e decine di viaggi che ho fatto per quel magazine in giro per il mondo, con la sola eccezione dell’Italia Restaurant di Reykjavik, dove sono andato solo perché di proprietà del padre di Emiliana Torrini, cantautrice islandese di origini italiane che ho sempre seguito con ammirazione, qualcosa come ottanta euro per una pizza Margherita, una stima pagata a caro prezzo, direi. Anzi, poi vado oltre, per qualche tempo ho scritto anche per Viaggi e Sapori, perché, mi ripeto e mi ripeto consapevole di non dire nulla di particolarmente originale, cibi e luoghi hanno un legame davvero stretto, a doppio filo, parlare dell’uno o dell’altro ci fornisce davvero molti strumenti che altrimenti faticheremmo a trovare. So che potrebbe suonare bizzarro, ma quel che avete letto fin qui è poco più che una premessa, un alzare la palla cui farà seguito, già lo sapete, la schiacciata, e allora sì che faremo sul serio.

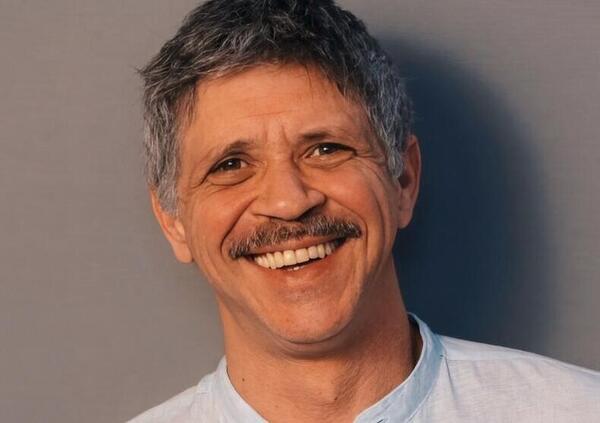

Sono nato a giugno, il 2. In quel periodo dell’anno in cui le giornate si sono definitivamente aperte alla luce, il caldo ha cacciato definitivamente via il freddo dell’inverno, la primavera, tecnicamente ancora presente, ha già preparato le valigie per lasciare il posto all’estate. Essendo nato a giugno, il 2, in una città di mare, Ancona, ho spesso festeggiato il mio compleanno dopo aver già fatto il primo bagno dell’anno, spesso anche più di uno, questo almeno finché non mi sono trasferito a Milano, incapace come sono di farmi andar giù l’assai diffuso amore per i laghi. Questo per dire che trovo l’autunno la parte più mesta dell’anno, forse anche più del generale inverno, ultimamente spesso generale immaginario come quello di Richard Brautigan, lasciatemi fare una citazione colta, sono pur sempre un intellettuale, perché è quella che ci costringe a cambiare gli abiti dentro l’armadio, a abbandonare le maniche corte, le scapre aperte, a indossare giacconi e trapunte. Certo, ci sono i cambiamenti climatici, a breve ci arrivo, ma ho cinquantaquattro anni alle spalle, quel che ho vissuto è sicuramente la parte più lunga della vita che mi è toccata in conto, a quella tendo forse un po’ troppo spesso a fare riferimento. Per questo, non solo per questo, ma anche per questo, quando gli alberi cominciano a tendere all’arancione, prima, poi alla calvizie, il cielo si fa ancora più cupo, i primi freddi ci avvinghiano nei loro abbracci umidicci, come fossi Edmundo detto O’ Aniamo comincio a sentire un po’ di saudade, non tanto per un luogo preciso, quanto piuttosto per una condizione dell’anima, quella a mollo nel mare caldo dell’estate, il sole a asciugarci addosso il sale, la spensieratezza, per quanto si possa essere spensierati a cinquantaquattro anni a albergare neanche fosse un residence di quelli coi braccialetti che ti danno accesso sia al ristorante che alla piscina nella mia testa. Così, siccome vivo a Milano, e Milano in autunno è esattamente come uno si immagina sia Milano in autunno, questo nonostante i detti cambiamenti climatici stiano sfoltendo la flotta di alberi, quindi ce ne sono a ogni temporale simil tempesta meno a spogliarsi in autunno, e nonostante le alluvioni tendano a trasformare le zone limitrofe al passaggio del Seveso, interrato da qualche genio dell’urbanistica in un passato passato che a ogni esondazione presenta il conto, qualcosa di molto simile a un luogo di mare, l’acqua alta fino ai finestrini delle auto, i sottopassi trasformati in baie come neanche ai Caraibi, le strade impercorribili se non si è muniti di canoe, ho deciso che per salvaguardare quel briciolo di lucidità che è in me, la medesima che mi fa scrivere quel che scrivo e me lo fa scrivere come scrivo, quindi magari chiamarla lucidità non è neanche essere esattamente precisissimi, l’unica soluzione era adottare, oggi che di certi argomenti non sarebbe saggio far cenno, il famoso detto maomettiano, rovesciandolo, siccome la montagna non è venuta a me, sono io che sono andato dalla montagna, dove la montagna non è ovviamente montagna, è da circa novemilaquattrocento battute, qualcosa come millecinquecento e rotte parole, che sto parlando di mare, di esotismo, di caldo, figuratevi se mi frega della montagna, parlavo evidentemente di qualcosa che potesse appagare la mia saudade, appunto. Eccomi quindi varcare le soglie del Barbacoa, ristorante brasiliano che si trova in quella parte di Milano che è toccata dalla MM5, la Lilla, fermata Istria. Un ristorante di cui ho sentito parlare perché eccellenza in giro per il mondo di quello che viene chiamato Churrasco Rodìzio, cioè una degustazione di carni presentate in tagli pregiati da un gruppo di abili possadores che arrivano direttamente al tavolo inforcando gli espetos, che sarebbero quei giganteschi spiedoni sui quali la carne viene infilata, dopo essere stata marinata e speziata, e poi cotta alla griglia. Un’esperienza, fossi davvero passato al lato oscuro della forza, quello che mi vedrebbe esaltato per la comparsata di Beppe Sala nel video dei Club Dogo, direi experience, un’esperienza enogastronomica di primissima grandezza, che ruota intorno alle carni che mangerò nel giro di un paio d’ore di completo relax, un sottofondo di jazz pianistico a rendere il tutto ancora più gradevole, non bastasse già l’essere in un ambiente ampio e illuminato, il Barbacoa si trova dove un tempo c’era lo storico Cinema Istria, disegnato dall’architetto Cavallè, per intendersi l’ideatore delle Case Igloo e delle Case Fungo, tra i più visionari al mondo, tanto per non dare l’impressione che la psicogeografia abbia già lasciato in me spazio definitivamente alla psicogastronomia, l’interior design messo in atto dalla brasiliana Simona Mattar a sfruttarne al massimo le potenzialità in questa nuova veste, con un personale accogliente, una rotazioni di tagli, di carni bianche e rosse, da far tornare sui propri passi anche Red Ronnie (si scherza, Red, non farmi tormentare dallo spirito di Jimi Hendrix stanotte, detto alla Tonini). Al Barbacoa ci si mette seduti a tavola e, con una semplice trovata non dissimile ai semafori, una grande moneta con un lato verde e uno rosso, si decide quando farsi servire nuovi assaggi di carne e quando invece prendere fiato, ad libitum, come nei finali delle grandi opere classiche.

Tutto intorno a noi, al Barbacoa ci sono andato con mia moglie, tutta una serie di comitive con almeno uno o più brasiliani, il che, suppongo, serva da ulteriore certificazione di qualità, come quando butti lo sguardo dentro un ristorante cinese per scorgere se ci siano orientali ai tavoli, così da non finire dentro un posto buono giusto per gli italiani di bocca buona. Mi era già capitato di incappare in una folta porzione della locale comunità brasiliana (ho scoperto che dire carioca per parlare dei brasiliani è una stortura tutta italiana, carioca vuol dire di Rio de Janeiro, che è un po’ come dire romani o milanesi per indicare anche un calabrese o un lucano) al concerto che anni fa i Tribalistas, cioè sua maestà Marisa Monte, Arnaldo Antunes e Carlinhos Brown, hanno tenuto al Teatro degli Arcimboldi, trasformatosi per una sera in un luogo particolarmente caldo e movimentato. Serata, così, nota a margine, che si è concluso con me che andavo a incontrare Marisa Monte, che per la cronaca, sempre, ritengo la più grande cantante al mondo, il suo Memórias, crônicas e declarações de amor uno degli album più belli di sempre, O que me importa una delle famose cinque canzoni che porterei in un’isola deserta, ecco, immaginatemi io al suo cospetto, credo non serva specificare che non sono esattamente timido e che la parlantina non mi manca, pietrificato, incapace di dire altro che non sia “è un onore”. La comunità brasiliana a certificare la qualità dei Tribalistas, lì, quella del maestro Donazar Beltrame, patron del Barbacoa, qui. Certificazioni in entrambi i casi non necessarie, la qualità la si riconosce a prima vista, sia che si tratti di usare l’udito che il palato. Una piccola deviazione, visto che si è parlato anche di location e dell’architetto Mario Cavallè, che di quello che dal 1940 al 1970 è stato il Cinema Istria è stato progettatore. Sue, come dicevo en passant, anche le case Igloo di via Lepanto, tra Maggiolina e Greco Pirelli, sempre da queste parti, e sue anche le ormai del tutto scomparse case Fungo, prodotte in due esemplari da Cavallè, del tutto simili alle abitazioni dei Puffi, per capirsi, e poi demolite da suo nipote nel 1965, al solo scopo di costruirci su un edificio, per altro ancora non accatastato. La presenza a ridosso del cosiddetto “quartiere dei giornalisti” di queste buffe abitazioni, delle case Igloo sono sopravvissuti solo otto esemplari, le case Fungo sono state riprodotte in una versione appena meno appariscenti, la parte superiore non è rossa coi pois bianchi come l’Amanita Muscaria ma grigia, aveva una duplice valenza, consideriamo che queste opere sono nate nel 1946, da una parte fornire rifugio a chi aveva perso casa nei bombardamenti, dall’altra portare un po’ di magia in una Milano che provava a rimettersi in piedi, in una zona borghese come la Maggiolina, altrimenti costellata di villette e palazzine liberty. Due tipi di alloggiamenti, le case Igloo inizialmente erano dodici, le Fungo due, le prime disposte su un unico piano, con quarantacinque metri quadri completamente disponibili, visto che la struttura a Igloo non prevedeva appunto la presenza di muri portanti se non quelli esterni, un secondo piano interrato a fungere da cantina, le seconde disposte su due piani, quello in basso più ristretto, il più alto più ampio, che hanno provato a stemperare le brutture dei ricordi della guerra, regalando un manto di eccentricità, certo, capace però di atterrare a Milano un po’ di sana fantasia. Prova ne è l’arco a botte in cemento armato, con archi e plafone, del Barbacoa, evidentemente l’idea di volte tondeggianti era una passione di Cavallè, perché anche l’ex Cinema Istria è costruito così, una specie di enorme grotta che un tempo ospitava oltre mille spettatori, oggi ospita il ristorante brasiliano, non è un caso che la struttura sia stata attualizzata con pitture murali atte a riprodurre gli affreschi che si trovano nelle grotte di Lascaux, ideate dalla designer Simona Mattar. Torno al punto di partenza, al trittico da cui sono partito per questo viaggio psciogastronomico. Dimmi cosa mangi e ti dirò chi sei. Parla come mangi. Paese che vai, pietanze che trovi.

Ho parlato, comme d’habitude, come mangio, cioè molto, lasciandomi dominare dal flusso, assaggiando senza pregiudizi e lasciando che quel che mi veniva proposto avesse asilo nel piatto. L’ho fatto provando a parlare di cucina brasiliana, le dodici portate presentate dai passadores coi loro espetos, tutte carni pregiate servite appena uscite dalla griglia in tagli scelti dal maestro Donazar Beltrame, il Churrasco Rodìzo elevato all’ennesima potenza, non ho fatto cenno alla fornitissima cantina che fa sfoggio di sé proprio all’ingresso, perché come i flaneur mi lascio trasportare dalle divagazioni, non sono un cronista, semmai uno psicogeografo qui prestato alla neonata psicogastronomia (seppur a chiamarla psicoculinaria avrei anche potuto evocare certe scene da Copa Cabana: i tanga, il calcio giocato a piedi nudi, la bossanova in sottofondo), il cibo raccontato laddove oggi è tutto iperesposto, il foodporn che nei social trova cittadinanza senza sforzo alcuno, e ho raccontato come quello che era un edificio storico di un architetto visionario, contrapponendola pretestuosamente a quella Milanese, come a imbastire un confronto impari tra esotismo e grigiore, estate e autunno inoltrato, saudade e frettolosità, la musica di Marisa Monte, con o senza i Tribalistas, a fare da ideale colonna sonora a parole che ambiscono soltanto a un po’ di bellezza e calore, gusto e passione. Perché se è vero che paese che vai, pietanza che trovi, è pur vero che a Milano si possono trovare ottimi tagli di carne brasiliana, neanche troppo distanti di qualche buffo igloo.