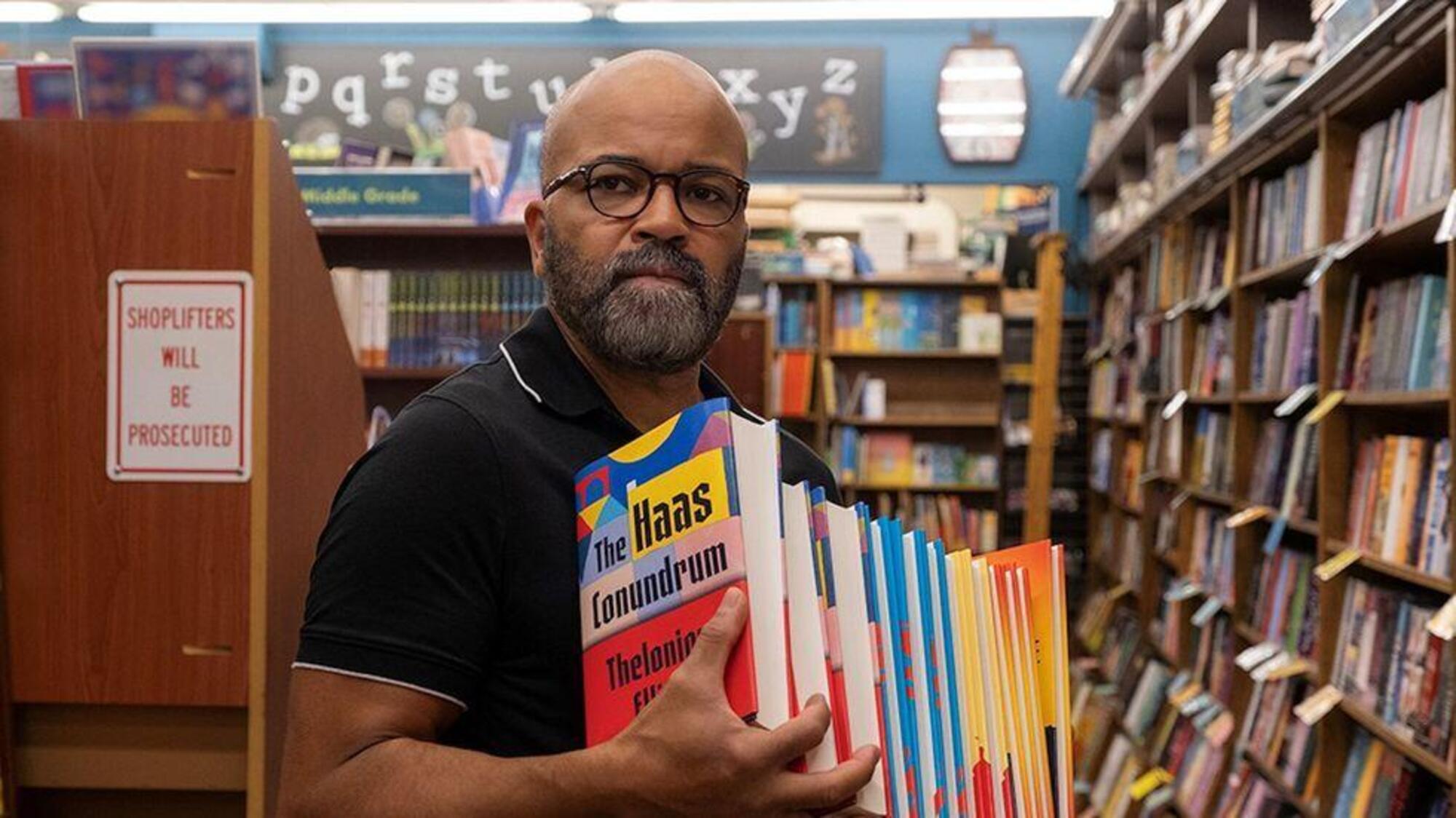

Tra le candidature agli Oscar per il miglior film c’è quest’anno una – come dicono quelli che non sanno scrivere – piccola e deliziosa commedia, American Fiction, che è invece una potentissima e devastante macchina da guerra satirica, un cavallo di Troia (e l’autore del romanzo Erasure, da cui il film è tratto, Percival Everett, è un esperto di mitologia greca) dentro la cultura “woke”, che l’autore del romanzo e il regista del film, Cord Jefferson (alla sua opera prima) vedono – e giustamente, oh quanto giustamente – come un ridicolo tentativo dei “bianchi” di lavarsi la coscienza, atteggiandosi a chi ha a cuore le minoranze e finendo così per ghettizzarle ancora di più. Il concetto è semplice e molti incominciano finalmente ad accorgersene, ma lo sviluppo è geniale. La prima scena è micidiale: un professore afroamericano, seduto sulla cattedra davanti agli studenti, dietro, sulla lavagna, campeggia la scritta “The Artificial Nigger, Flannery O’ Connor”, il titolo di un racconto del 1955 della scrittrice nata in Georgia. Una studentessa bianca, look hipsterico, alza la mano, prende la parola e dice, più o meno, di essere molto disturbata dall’avere avuto tutto il giorno la “n-word” sotto gli occhi. Il professore (un magnifico Jeffrey Wright, candidato come miglior attore protagonista per questo film) cerca di spiegare che stanno parlando della letteratura dell’America del Sud in anni in cui la parola si usava eccome, e che in un’aula in cui si studia letteratura si suppone ci sia abbastanza intelligenza da vedere quella parola nel suo contesto. Ma la studentessa bianca, hipsterica, è veramente troppo ma troppo indignata, fin nell’ultimo quadratino della sua camicia a scacchi. Non arretra di un passo, insiste, trova quella parola davvero offensiva. Così, il professore (e scrittore) Thelonious “Monk” Ellison (che, ricordiamo, è afroamericano), con un lampo negli occhi, dice: “Beh, se ho superato io la cosa non vedo perché non dovrebbe farlo lei”. La risposta hipsterica della ragazza è piccata e definitiva: “Beh, non vedo perché dovrei”. Quindi si sente Monk urlare fuori campo e la ragazza, in lacrime, che lascia l’aula.

La carriera di “Monk” è simile a quella di molti atri scrittori protagonisti di romanzi poi portati sul grande schermo: uno per tutti il bellissimo Wonder Boys in cui lo scrittore è interpretato da un Michael Douglas in splendida forma, attorniato da un cast stellare, e tratto da un romanzo del magnifico Michael Chabon; uno scrittore con un discreto successo alle spalle, in crisi narrativa, confinato nell’insegnamento. L’agente letterario di “Monk” non riesce a vendere il suo nuovo romanzo. Il motivo? È un romanzo. Un vero romanzo. E il pubblico non vuole veri romanzi da parte di un afroamericano. Cosa vuole il pubblico? Vuole i romanzi alla Sintara Golden (interpretata da Issa Rae, la “Barbie Presidente” in Barbie), romanzi che parlano del ghetto, anche se Sintara ha avuto una vita privilegiata: ottima università, primo lavoro in una raffinata casa editrice. E a Monk questa faccenda sembra ghettizzante. Non credo sia un caso che la vita familiare di Monk sia per certi versi simile a quella narrata da Jonathan Franzen ne Le Correzioni (che a me sembra l’ultimo romanzo degno di questo nome in quest’epoca in cui la narrazione è diventata storytelling). La domanda che Monk pone a se stesso e al suo agente è come sia possibile che un autore afroamericano non possa scrivere romanzi tout court, romanzi a 360 gradi, ma in qualche maniera debba invece restare confinato in un ghetto della narrativa, quasi in un genere, il genere del “ghetto afroamericano”: strade, droghe, pistole, tute, canottiere, collane, carcere. Da questa frustrante situazione nasce nella mente di Monk l’idea di una beffa al mondo editoriale. E ci cascheranno con tutti i piedi sia il mondo editoriale che quello dei premî letterari. Non vi dico altro.

Non so se il film abbia una qualche possibilità di vittoria. Ma il suo congegno, come detto, alla “cavallo di Troia” funziona alla perfezione. È come un virus all’interno dei dieci film candidati e all’intera ipocrisia woke che sta ammorbando il mondo della parola, rendendolo insieme serioso e francamente ridicolo. Averlo inserito tra i candidati ci fa ben sperare. Insieme alla Stand-up Comedy, e ovviamente a una certa e intelligente letteratura angloamericana (in Italia, nel woke, la letteratura ci sta insieme pascendo e affondando, come noto) che fino adesso ha rappresentato una delle poche sacche di resistenza a questo rincoglionimento politicamente corretto, anche parte del mondo dell’Academy si sta svegliando. Non credo abbia molte speranze di vittoria, ma se succedesse il miracolo sarebbe una deflagrazione che Oppenheimer scansati. In un romanzo di molti anni fa inventai il termine “afrosiculo”, mi faceva ridere molto. Lo dico per testimoniare come questo “American Fiction” sia un film vero, molto vero, come si dice “autentico”. In una delle conversazioni con la mia eccellente agente, Laura Susijn, in cui si parlava, ovviamente, di romanzi, di vendite, di pubblico, di tendenze editoriali, Laura, di fronte ad alcune mie lamentazioni, mi zittì con una delle sue geniali battute. Mi disse ironicamente: “Il tuo problema è che sei un siciliano bianco. Diventa una afrosiciliana lesbica e ti faccio diventare ricco”. È da allora che ho iniziato la mia transizione a base di lampade solari e donne.