Sono passati tre anni dalla morte di Willy Monteiro Duarte. Era il 6 settembre 2020 e Willy aveva solo 21 anni. La provincia si è allargata e la violenza è cresciuta di pari passo. Nel suo documentario Preghiera per Willy Monteiro, Aurelio Picca parla di una “violenza sorgiva”, senza ragioni. Mancano i pretesti per le azioni dei fratelli Gabriele e Marco Bianchi, così come manca quel sottosuolo culturale che un tempo riusciva ad arginare queste situazioni estreme. C’erano le botteghe degli artigiani, dove si imparava molto più di un mestiere, e una memoria migliore. Oggi, invece, “sembra si sia fatta tabula rasa di ogni valore e di ogni dovere”. L’obiettivo di Picca non era fare un reportage crime. Dalla sua prospettiva voleva stare “dentro e al di sopra” della situazione. Niente affatto una fredda ricostruzione degli eventi. Si tratta, piuttosto, di un’indagine dell’interiorità, delle emozioni. In quei luoghi, osserva, “c’è bisogno di una cultura che attecchisca” ma per costruirla ci vuole tempo. Se si guarda la televisione e la pochezza delle trasmissioni, diventa chiaro che il mezzo di massa, ha perso qualsiasi funzione sociale. Prima, almeno, la televisione contribuiva a preservare la ricchezza della lingua. Inutile criticare il governo attualmente in carica. “L’apocalisse”, così la definisce Picca, è già avvenuta da tempo. Sottotraccia è accaduta la peggiore delle sventure. Un processo subdolo, che ha agito sotto la soglia dell’attenzione: il procedere verso il post-umano, che ha delegato la risoluzione di ogni problema al mondo virtuale. Alcuni, però, avevano previsto l’esito dello smantellamento culturale della provincia. Picca cita spesso Pier Paolo Pasolini, già attuale cinquant’anni fa quando criticava la condizione di certe scuole. I ragazzi che arrivano alle superiori non sanno scrivere e leggere e, di conseguenza, non sono in grado di ascoltare. Sordi anche rispetto a se stessi, inconsapevoli di essere deboli e alla ricerca di un rifugio. Forse era questo che Gabriele e Marco Bianchi avevano cercato nella lotta. “Un intellettuale oggi deve essere eversivo e visionario, altrimenti non è affatto”, spiega Picca. Se c’è ancora una speranza di ribaltare il presente, questa risiede nell’azione di quelli come Aurelio Picca: persone con in mente un’idea nitida di futuro e che scendono nelle periferie. Consapevoli della fatica che un lavoro del genere richiede ma dotati del coraggio di dire anche cose spiacevoli.

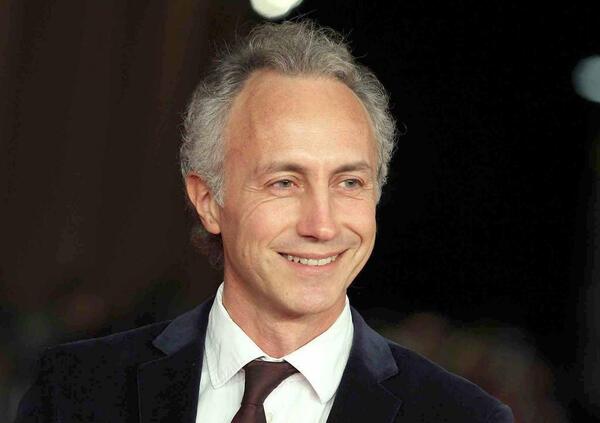

Buonasera Aurelio Picca, qualche giorno fa è uscito su Rai 3 il tuo documentario Preghiera per Willy Monteiro. Cosa ti ha sorpreso di più di coloro che hanno raccontato questo ragazzo?

Mi aspettavo quel tipo di umanità. Quando ho incontrato i genitori mi sembravano delle persone veramente squisite. Mi ha colpito molto il Maresciallo dei Carabinieri. Era un uomo che non si difendeva con le parole e nemmeno con la divisa. Mi ha ricordato i carabinieri di una volta, che magari partivano dal sud per arruolarsi. La sua era una commozione semplice ma umana.

Dei condannati, invece?

Non li ho incontrati personalmente. Fanno parte di questo mondo virtuale, quasi inesistente. Ad ogni modo, quello che mi interessava era l’indagine degli spazi. I luoghi dicono molto.

Cosa intendi?

Ho fatto l’antropologo, una sorta di detective interiore. Non ho voluto fare un reportage crime. Volevo stare dentro e sopra la situazione, coglierne l’emotività. In questi casi la violenza sgorga sempre con meno definizione, con meno pretesti. È come una violenza sorgiva.

Perché sei attratto da quei luoghi?

Io sono innamorato delle città come Colleferro, Sabaudia o Pontinia. Città di fondazione, luoghi in bianco e nero, metafisici. Negli anni ’60, queste erano piccole metropoli del boom economico. Ora sono diventate la provincia più remota. La violenza, purtroppo, non è inusuale. È come un virus psicotico. Tutti si rivolgono allo psicologo perché sono al limite delle fragilità. Certe volte, invece, le debolezze ci sono ma si fa finta di niente.

Ti sei soffermato anche sull’estetica dei fratelli Bianchi, giusto?

I tatuaggi sono come un rafforzativo del corpo, una simbologia. A me, però, sembrano il sintomo di uno sgretolarsi del corpo. I tatuaggi reali erano quelli dei carcerati, i tatuaggi del dolore. Erano come sfregi sulla pelle. È ovvio che i tatuaggi non c’entrano con quello che è accaduto, non fraintendiamoci. Era un’osservazione sulla loro apparenza, tutto qui.

Quest’estate la loro condanna è stata alleggerita.

Sì, poi ci sarà la cassazione…

Anche l’anno scorso ci avevi parlato di una situazione emergenziale nelle provincie. È cambiato qualcosa?

Non è più una questione di trasformazione antropologica, come tutti oramai ripetono da saputelli, scimmiottando il povero Pier Paolo Pasolini. Siamo dentro l’apocalisse. Stiamo facendo le prove per il post-umano. È l’esplosione più terribile che l’umanità abbia avuto. Secondo me supera anche le guerre che ci sono state. Poi a me sembra che dal virus siano passati trent’anni… Da una parte si sta accelerando con l’informatica e dall’altra la stessa informatica non funziona. Questi fatti, come la vicenda legata a Willy, sono assolutamente rivelatori.

Caivano è uno di quei casi in cui tutti questi elementi si intrecciano, no?

Ci sono zone in cui la gente non ha mai letto un libro. Sia chiaro, io non dico che uno deve leggere per forza. Un tempo, però, c’erano la memoria e gli esempi. Ora sembra si sia fatta tabula rasa di ogni onore, di ogni parola data, di ogni dovere.

Esiste un governo che può fare qualcosa?

In questo caso, il demerito non è della destra al potere. È una situazione che non si può cambiare dall’oggi al domani. Poi manca la scuola, che ormai è un parcheggio sociale. Pasolini è ancora attuale: 40-50 anni fa diceva che le scuole medie inferiori dovrebbero essere abolite. Ci sono ragazzi che vanno alle superiori e sono del tutto analfabeti. Poi in certi luoghi non si finiscono neanche le elementari. Là c’è un mondo che faccio fatica a giudicare.

Come si cambiano le cose?

È sbagliato parlare di investimenti. Serve una cultura di modi di dire, di fare, di parlare. Una cultura che si depositi. Ovviamente c'è bisogno di tempo.

La televisione può avere un ruolo in questo?

Come dicevano alcuni tempo fa, gli italiani la lingua l’hanno imparata dalla televisione. Ora, però, ci sono programmi veramente pessimi. Tutti credono che gli idioti facciano ascolto ma sembra che neanche questo sia più vero.

Quali sono le cause del calo degli ascolti?

Le persone più preparate chiedono una cosa che nessuno gli dà. Il livello comunicativo è veramente basso.

Anche la cronaca ne risente: sembra che bastino le immagini, come nel caso di Alatri.

Certo, non ci sono più i cronisti. Se tu leggi un pezzo di cronaca degli anni ’60 o ‘70 troverai grandi pezzi di narrazione. L’attenzione per i dettagli era enorme. Erano veri e propri film. Oggi invece la notizia è raccontata da tutti nello stesso modo. Si aggiungono nozioni, al massimo. Ma manca completamente la sostanza.

Non ci sono più persone in grado di raccontare la complessità?

Non si vogliono persone che pensino in maniera diversa rispetto al piano pattuito. Perché non sono controllabili, capisci? Si preferisce qualcuno che soddisfi i canoni stabiliti.

Cosa pensi di intellettuali come Vittorio Sgarbi e Morgan?

Vittorio Sgarbi è un uomo intelligente. È uno che conosce il suo lavoro e che sa scrivere. Ha cognizione di causa e nel suo ambito è competente. Morgan non lo conosco abbastanza. Ma il problema è generale: vediamo e ascoltiamo coloro che abitano gli stessi salotti. Il controllo è talmente enorme che è difficile un tentativo eversivo. L’intellettuale oggi deve essere eversivo e, di conseguenza, visionario. Deve avere un progetto a lungo termine. In caso contrario, un intellettuale non è affatto.

Cioè?

Non si accettano voci altamente discordanti. Invece servono coloro che dicano le cose antipatiche. Io nel mio piccolo ho sempre provato a farlo. Nel mio libro Contro Pinocchio parlavo delle infanzie devastate che cercavano nei racconti dell'infanzia un modo per rapportarsi alla realtà. Parlavo dell’innocenza che può salvare il mondo, la stessa de I ragazzi della via Pál. Il mio Pinocchio è solo un pretesto. Ma è un lavoro che ho portato avanti lungo tutta la mia carriera, in ogni cosa che ho fatto. Poi sono sparite le scuole delle botteghe, che invece dovrebbero essere ripristinate. Un ragazzo non sa più distinguere un rovere da un faggio, un acero da un frassino. Tanto vanno tutti all’Ikea. Io ho imparato tantissimo parlando con gli antiquari e i falegnami. Il problema è che di queste cose non se ne occupa nessuno.