Il Sud mediterraneo — il Mezzogiorno italiano, il Maghreb, le isole sparse come frammenti filosofici nel mare — vive nell’immaginario collettivo come un luogo di eterno ritorno, una culla di lentezza, una cartolina di uliveti scaldati dal sole e villaggi di pietra in rovina. Ma questo Sud, questo Sud tanto idealizzato, è anche un luogo di profonda complessità, un palinsesto di storie, migrazioni e contraddizioni che resistono ai filtri patinati di Instagram. Non è uno sfondo per nostalgie romanticizzate o un palcoscenico per ritorni performativi; è un archivio vivo di intrecci umani e non umani, un territorio che chiede di essere compreso nella sua pienezza, non ridotto a un’immagine consumabile. Ho letto con attenzione il dialogo uscito pochi giorni tra gli antropologi Franco La Cecla e Vito Teti su Avvenire, che sfida l’eredità di Ernesto de Martino e reimmagina il Sud come una “terra del ritorno” esplorando la tensione tra la realtà del Mediterraneo e la sua riduzione estetica. Il Sud non è solo una regione geografica; è un problema filosofico, una sfida epistemologica che mette a nudo i limiti della nostra comprensione. Qui il tempo si ripiega su se stesso: il passato è una presenza viva, il futuro una costellazione di possibilità, non una linea retta verso il progresso. Questa complessità viene però appiattita da un’estetica della “lentezza forzata”, proliferata su Instagram con immagini di reti da pesca al sole, carretti polverosi, nonne che impastano pane. Queste cartoline, pur suggestive, infliggono una violenza metaforica al Sud, spogliandolo delle sue ferite storiche, delle lotte economiche, della sua caotica molteplicità. Non è solo estetica: è un’operazione culturale che mercifica il Sud, trasformandolo in un sogno estivo che scompare con l’autunno, lasciando le sue complessità — disoccupazione, spopolamento, tensioni postcoloniali — nell’ombra. Franco La Cecla e Vito Teti, nel loro dialogo su Avvenire, smascherano questa cancellazione culturale, puntando il dito contro l’eredità di Ernesto de Martino, antropologo geniale ma intriso di un progressismo che vedeva il mondo contadino come un residuo arcaico da abbandonare. Teti lo definisce “imbevuto di uno spirito progressista” che, pur ammirando il Sud, ne auspicava la scomparsa in nome della modernità. La sua immagine del contadino che soffre di “angoscia territoriale” senza il campanile del suo villaggio (riferito erroneamente a Marcellinara, quando si tratta di Settingiano) dipinge un Sud statico, incapace di adattarsi. Teti contesta questa visione: il Sud è sempre stato mobile, dinamico, resiliente. De Martino, pur con la sua partecipazione emotiva, era convinto che quel mondo dovesse sparire, una contraddizione che ha plasmato un’antropologia che marginalizza il Sud, riducendolo a un museo della nostalgia. Il concetto di restanza, elaborato da Teti e ripreso da La Cecla, sfida questa narrazione. Non è un restare passivo, ma una pratica “mobile, dinamica, antagonista” di abitare il proprio luogo resistendo al suo abbandono. In Restanza (Einaudi, 2022) e Il senso dei luoghi (Donzelli, 2022), Teti e rivalità i saperi tradizionali del Sud — quelli delle “donne biblioteche”, contadini, pastori, emigranti — non come reliquie, ma come strumenti per immaginare un rapporto diverso con la terra, la natura, gli altri.

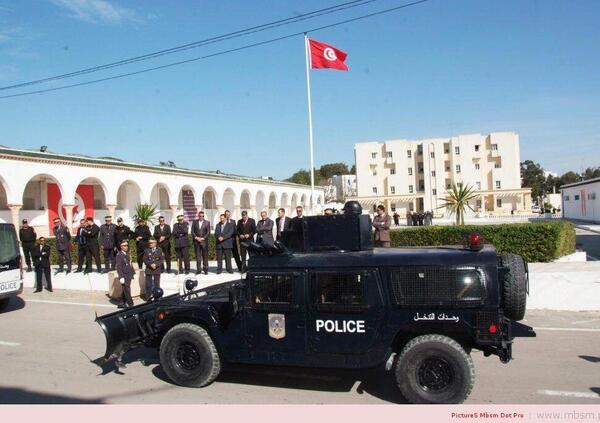

Questi saperi, ignorati dalla modernizzazione selvaggia degli anni Sessanta, sono stati bollati come superstizioni, cancellati senza un progetto di futuro, come nota Teti: “un’operazione paradossale per élite che parlavano di magnifiche sorti progressive”. Eppure, restanza rischia di essere cooptata dall’estetica che vorrebbe contrastare. Su Instagram, l’hashtag #vitalenta accompagna immagini di tavole rustiche, anziani nelle piazze, tramonti su vigneti. Queste scene riducono restanza a un marchio di lifestyle, svuotandola della sua carica politica e sociale. In Tunisia dove sono stato di recente, a Djerba, la complessità del Mediterraneo si manifesta in modo simile. Qui il turismo di massa si intreccia con le lotte quotidiane dei pescatori, le tensioni postcoloniali, la resistenza culturale delle comunità locali. Il Sud tunisino, come quello italiano, non è solo bellezza senza tempo; è un campo di battaglia culturale, economico, ambientale, dove le narrazioni semplicistiche della “vita lenta” non rendono giustizia alla realtà. La modernità, come nota Teti, ha imposto una visione del Sud come improduttivo, arretrato, da abbandonare. Negli anni del boom economico, la montagna e le aree interne sono state descritte come luoghi fuori dal mondo, mentre i contadini che occupavano le terre — a Melissa, ad esempio — venivano repressi con violenza. La ricostruzione post-alluvioni, invece di valorizzare i luoghi, ha spinto verso “paesi doppi” senza anima, come denuncia Teti, citando l’esempio di De Gasperi che invitava i calabresi a imparare le lingue e migrare al Nord. L’eredità di De Martino pesa sull’antropologia italiana e sulla percezione del Sud. In opere come Sud e Magia (1959) e La terra del rimorso (1961), ha aperto uno spazio per studiare il Sud, ma lo ha anche chiuso, come suggerisce La Cecla, contribuendo a una “rimozione dell’attenzione al Sud” dopo di lui. Pur con la sua genialità e apertura interdisciplinare, de Martino vedeva il mondo contadino come un passato da superare, intriso di superstizioni, destinato a cedere il passo alla razionalità moderna. La sua “angoscia territoriale” è una metafora potente, ma storicamente inaccurata, come nota Teti: il Sud non era immobile, ma attraversato da scambi, mobilità, saperi. La contraddizione di De Martino sta nella sua empatia per un mondo che, tuttavia, riteneva giusto dovesse sparire. Questa visione ha orientato un’antropologia che, troppo spesso, ha guardato al Sud come a un oggetto di studio nostalgico, non come a un soggetto vivo capace di generare futuri alternativi. Storicizzare De Martino, come propone Teti, non significa sminuirne la grandezza, ma riconoscerne i limiti. Il suo progressismo rifletteva l’egemonia della modernità industriale, che considerava il Sud un’appendice arcaica da sacrificare. Eppure, come sottolinea La Cecla, meridionalisti come quelli di Vibo Valentia — da Lombardi Satriani a Mariano Meligrana — hanno resistito a questa narrazione, raccogliendo memorie, riti, canti, che oggi costituiscono un archivio prezioso.

Questi studiosi, spesso derisi come “zampognari”, hanno avuto ragione nel criticare una modernità che distruggeva senza costruire. Tuttavia, anche il meridionalismo ha i suoi limiti: il neoborbonismo, con il suo mito di un “buon tempo antico”, rischia di ostacolare un meridionalismo critico, capace di opporsi allo spopolamento senza cadere nella nostalgia. La restanza di Teti non è solo resistenza, ma anche un ponte verso il ritorno. I giovani che desiderano tornare al Sud — in Calabria, in Basilicata, o persino in Tunisia — incarnano una speranza, ma anche una sfida. Come nota Teti, settant’anni di abbandono hanno spezzato la continuità del tempo, interrompendo la trasmissione di saperi e culture. Gli emigrati, i loro figli e nipoti, sentono il richiamo delle origini, l’insoddisfazione per un mondo che li ha sradicati. Questo ritorno, però, rischia di essere un’altra cancellazione se non si racconta ai giovani cosa è stato il mondo contadino, cosa significa abitare il Sud oggi. I paesi vuoti, deserti, apatici, convivono con gruppi che praticano una restanza attiva: associazioni che creano musei, biblioteche, scuole di cucina, agricoltura biologica, senza il sostegno della politica e in opposizione a mafie e clientele. Questi “restanti” — giovani, donne, contadini — sono i veri custodi del Sud, come suggerisce Teti. Non sono figure da cartolina, ma attori di un cambiamento che richiede infrastrutture concrete: strade, ospedali, scuole, ma anche progetti di messa in sicurezza del territorio. Gli antropologi, aggiunge Teti, dovrebbero avere un ruolo decisivo: non solo studiare, ma ascoltare, raccontare, insegnare, essere “militanti” senza confondere antropologia e politica. Serve una nuova generazione di studiosi che guardino al Sud non come a un passato da rimpiangere, ma come a un laboratorio di possibilità, capace di parlare al mondo attraverso storie locali. Il Sud mediterraneo, italiano o tunisino, non è un monolite. È un mosaico di contraddizioni: bellezza e degrado, resistenza e abbandono, tradizione e innovazione. L’estetica della “vita lenta” su Instagram — con le sue immagini di borghi silenziosi e tramonti dorati — non è innocua. È una forma di violenza epistemologica che ignora le complessità del Sud: lo spopolamento delle aree interne, la precarietà economica, le ferite del colonialismo e del postcolonialismo. Quando l’estate finisce, il Sud sparisce dagli schermi, ma non dalle sue lotte. La Tunisia, con i suoi mercati caotici e le sue coste sfruttate dal turismo, non è diversa dalla Calabria, dove i villaggi si svuotano mentre i giovani cercano altrove ciò che i loro luoghi non possono più offrire. Reimmaginare il Sud significa rifiutare sia il progressismo di De Martino, che lo condannava all’oblio, sia la nostalgia che lo congela in un’immagine statica. Significa riconoscere, come fanno Teti e La Cecla, che il Sud è una “terra del ritorno”, non solo per chi resta, ma per chi torna con nuove visioni. È un invito a costruire un futuro che valorizzi i saperi tradizionali senza mitizzarli, che affronti le ferite senza nasconderle, che racconti il Sud per ciò che è: non un sogno estivo, ma un luogo vivo, complesso, necessario.