Anche Aldo Cazzullo è intervenuto nel dibattito sulla mancanza di lettori e di libri venduti nel nostro Paese, lanciato da noi di MOW con un articolo uscito domenica 6 luglio. Ovviamente, avendo il tuttologo del Corriere della Sera (ribattezzato, sempre su queste pagine, con un colpo di genio, CazzGPT) un target di lettori che da un punto di vista anagrafico è identico a quello del Covid-19, anche lui ha parlato del rapporto tra libri e Tv generalista, come se fossimo ancora negli anni ’90 e stesse per cominciare una puntata del Festivalbar. Per tutti coloro che invece vivono in questo secolo, condivido un’esperienza personale che riguarda le nuove star dell’ecosistema culturale attuale, i cosiddetti booktoker o instabooker, insomma, quei divulgatori digitali davanti a cui l’editoria italiana si è letteralmente calata le braghe. Qualche tempo fa, il marito della sottoscritta pubblica un libro con Laurana Editore, una casa editrice milanese piccola ma molto rispettata nell’ambiente. Il libro fa il suo ingresso sugli scaffali della maggior parte delle librerie del Paese nella sezione “novità’”, accompagnato da un paio di recensioni lusinghiere e da un’intervista all’autore firmata dal king in persona, Davide Brullo. Le attese sono alte, del libro ne parla bene anche Giulio Mozzi sul suo profilo Facebook. Passati sette giorni però, il volume sparisce dagli scaffali più in vista. Altri dieci e si fa fatica a trovarlo in libreria. Dopo due settimane, è come se non fosse mai esistito. È il mercato, bellezza: per ovviare alle poche vendite, le case editrici pubblicano un numero di libri spropositato, pensando così, grazie all’enorme quantità, di pescare il jolly, il caso editoriale mandato dal Signore capace di riscattare i peccati dell’industria intera. O un libro diventa un fenomeno subito o al 99% è destinato all’oblio, soprattutto se si tratta di un esordiente.

Nel tentativo di praticare la respirazione bocca a bocca al libro morente, dopo alcuni consigli ricevuti da supposti “esperti di settore” ci imbattiamo in un’agenzia di “marketing editoriale” che promette mirabilie. Non una semplice agenzia, ma una “boutique digitale” capace di proporre “strategie tailor made” lavorando “fianco a fianco” all’autore per metterlo in contatto con “i principali bookinfluencer italiani”. Contattiamo l’agenzia – scusate: la boutique digitale. Ci viene chiesto di mandare il libro, partecipiamo a una video call con le due titolari (che nonostante la giovane età mostrano curriculum lunghi come piste di superG) e nel giro di una settimana arriva la proposta: il libro sarà inviato a una trentina di influencer (tutte donne o quasi) attive nel settore dei libri. A questi influencer “dalla forte verticalità” (che dovrebbe significare, più o meno, che questa gente parla abitualmente di libri) la boutique lo avrebbe mandato anche a qualche “influencer mainstream” sfruttando conoscenze personali. In più, essendo il testo un memoir con in primo piano il tormentato rapporto con il padre, ci viene proposta una “diretta” con una tizia esperta di psicologia da pagarsi a parte. Costo dell’operazione? 2.500 euro più Iva da saldare subito, con l’invio di cinquanta copie del libro in omaggio. Il tutto pare un po’ nebuloso. A parte la diretta con la psicologa (300 euro più Iva) da nessuna parte è specificato quanti influencer parleranno effettivamente del libro. Che tra l’altro è un mattone da 600 pagine: chiedo, quindi, se questa mancanza dipenda dal fatto che gli influencer debbano prima leggersi il libro, capire se lo trovano interessante e solo a quel punto decidere il da farsi.

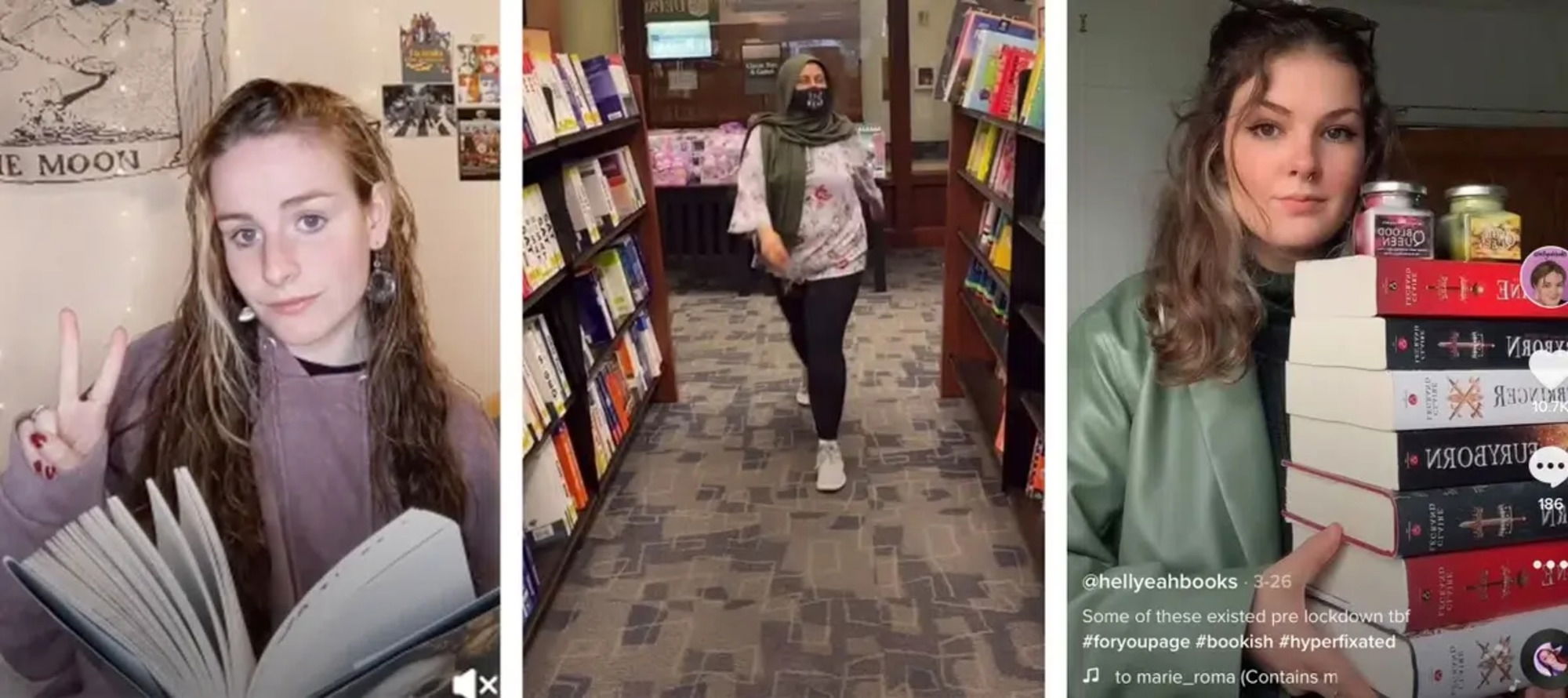

Ed è allora che le titolari della boutique mi ridono in faccia. Il libro, spiegano con il piglio di un adulto chiamato a spiegare l’ovvio a una bimba tonta, non verrà letto da nessuno e nessuno ne parlerà. Nella migliore delle ipotesi, le influencer faranno una story con la copertina, magari scrivendo il titolo a corredo. E basta. E manco è sicuro che lo facciano: dipende se troveranno di loro gradimento il colore, il formato, il font. A me pare di essere entrata in un’altra dimensione, un mondo distopico uscito dalla penna di Philip K. Dick. Cerco di stare al gioco, e chiedo quale sia il vantaggio delle influencer a fare un’operazione come questa. Di nuovo, le titolari si danno di gomito, e pensando ormai di avere a che fare con una sprovveduta mi dicono che chi accetta riceverà in cambio “un gettone” (tratto evidentemente dal compenso che noi versiamo alla boutique) ma che il punto non è nemmeno quello economico. Il punto vero è che le influencer godono a ricevere libri omaggio, sia per realizzare filmati di “unboxing” ovvero video dove materialmente scartano i pacchi con dentro i libri perché , per qualche ragione, tali video garantiscono tante view, sia perché i libri “arredano”, ovvero fanno colore, e mostrando pile di volumi nuovi di zecca i creator digitali possono presentarsi ai loro follower come lettrici da guinness dei primati, in grado di divorare volumi come Oprah Winfrey con le pillole di Ozempic. Decidiamo di procedere lo stesso, non foss’altro per vedere dove si va a parare. Paghiamo, svenandoci, il dovuto, e nelle settimane successive una decina di influencer pubblica story in cui la copertina del nostro libro viene mostrata, sbattuta in mezzo ad altre decine di libri, tutti impilati ordinatamente su scapigliate scrivanie. Anche Alessandro Cattellan pubblica una story in cui mostra un pacco di volumi “appena ricevuti”, tutti “molto interessanti” a cui promette di “dare presto un’occhiata”, dove per qualche frame spunta anche il nostro. Va un po’ meglio con la diretta della psicologa, che effettivamente dimostra almeno di averlo letto (e ci mancherebbe pure, visto che viene pagata a parte). Però il video viene pubblicato con la scritta adv (pubblicità) e tolto dai suoi feed, come se puzzasse, a differenza del denaro intascato che come si sa non olet. Alla luce di questa esperienza, lascio ai posteri due considerazioni. La prima è di non cedere mai alla disperazione. Qualunque cosa accada, sia anche l’oblio, è meglio di queste Wanna Marchi 2.0. Il libro in questione, per altro, venne poi scoperto tramite passaparola dal critico Giovanni Pacchiano – nome che ovviamente non dirà nulla ai divulgatori digitali di cui sopra, e tra poco vedremo perché – che lo definì “la coscienza di Zeno dei giorni nostri”. Da li ottenne un discreto risultato di vendite visti gli attuali chiari di luna, ulteriori recensioni e altre cose ancora. Bisogna, insomma, avere fiducia, credere negli dèi, resistere all’ansia. Alla peggio, meglio il martirio che diventare carne da macello, anzi, da “unboxing”. La seconda - ed è questo, a mio avviso, il cuore del problema - è che contrariamente a quello che accade negli altri Paesi, l’Italia è l’unico posto dove non esiste più una critica culturale. I Pacchiano, i Brullo con le sue memorabili stroncature su Linkiesta, e tanti altri come loro, invece di essere considerati servizio pubblico sono stati fatti fuori, e per trovare qualcuno di competente che parli in modo critico di libri bisogna cercarlo col lanternino. Le pagine culturali dei quotidiani sono ridotte a praterie di inserzioni pubblicitarie dove il circolino di amici se la canta e se la suona a vicenda, è tutto un recensire lei che intervista me che faccio il podcast con lei. Il risultato è che quando esce un libro è impossibile capire se valga o meno, e in questa marmellata di amichettismo non stupisce che a spopolare siano gli innocui divulgatori digitali, la cui preparazione – sia pure con qualche eccezione - è inconsistente, e il cui obiettivo non è fare giornalismo ma raccattare più palanche possibili apparecchiando servizietti su misura. All’industria culturale italiana non deve essere parso vero di sbarazzarsi di quei rompiballe dei critici: ma non hanno fatto i conti che dopo anni passati a lisciarsi il pelo a vicenda, spacciando libretti insulsi per capolavori, alla terza sola ricevuta sono fuggiti anche i lettori, e ora la fuga ha preso le dimensioni di un esodo. È fuorviante, quindi, parlare di Tv, di classe dirigente che non legge, di popolo da educare a suon di Meridiani lanciati tra capo e collo. Al netto dei discorsi sulla situazione economica, stipendi bassi e costo dei libri alto, bisognerebbe quantomeno ritornare a un sistema sano, come del resto è sano altrove (basta leggersi il New Yorker o le pagine culturale del Libè) con i giornali che fanno il loro lavoro, i critici pronti a criticare liberamente gli autori quando dicono o scrivono scemenze. Invece da noi, come a microfoni spenti può confermarmi chiunque lavori nel settore, quel minimo di critica culturale sopravvissuta – di libri, film o programmi Tv – la fanno solo i pazzi, a proprio rischio e pericolo. E se poi il pazzo in questione è pure donna, beh, allora a ogni critica si prepari a trovarsi l’italico artista pronto a latrargli contro nei Dm (Grazia Sambruna è Ayatollah in materia, io sono alle prime armi ma comincio a difendermi). Il modello è questo: io scrivo (o recito o interpreto) e tu devi dirmi che sono bravo, bravissimo, il numero uno. Io creo, voi lodatemi e premiatevi, altrimenti cazzi vostri. Non si tratta di arroganza, non è nemmeno colpa loro: sono nati e cresciuti in questo modo, perché mai dovrebbero cambiare ora che hanno una certa età e gli scaffali di casa pieni di premi? La colpa, piuttosto, è del sistema culturale, di chi lo ha costruito e di chi lo ha accettato. Un sistema dove oggi, e chissà per quanto tempo, siede al vertice CazzGPT: lasciate ogni speranza voi che entrate.