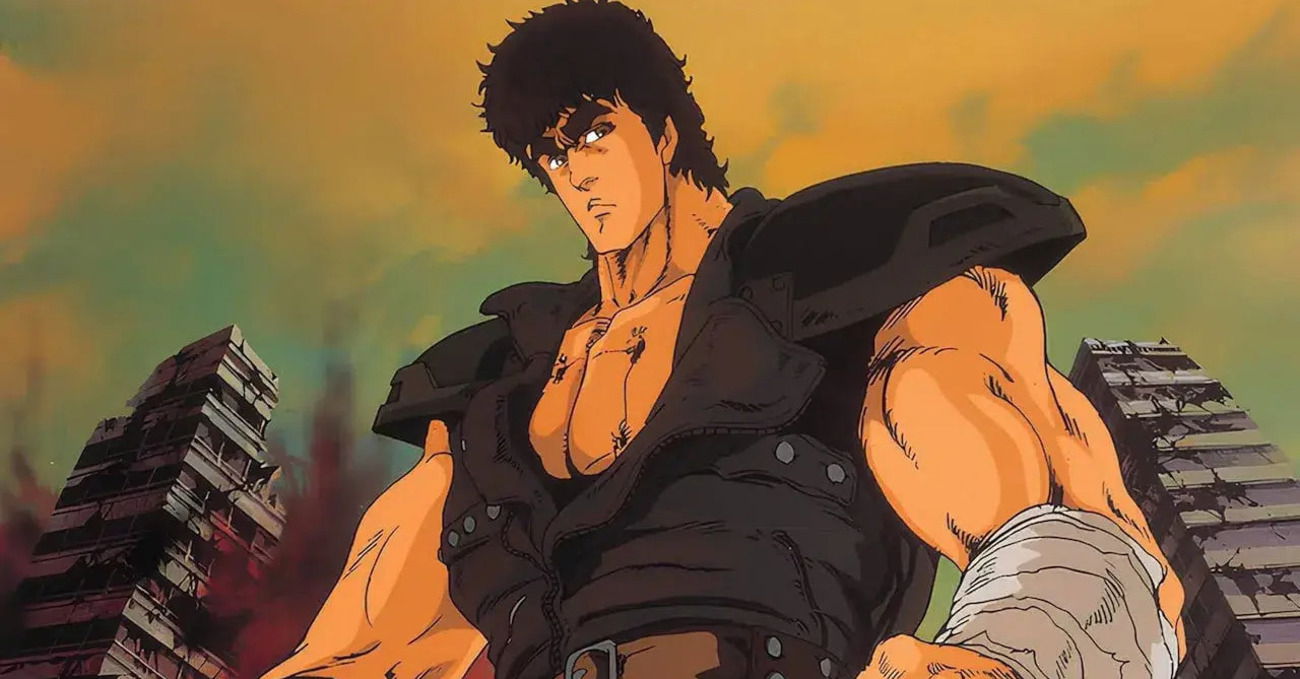

C’è stato un tempo in cui la vita si imparava guardando in tv un uomo a petto nudo, combo micidiale del miglior Mel Gibson e Bruce Lee, che toccando un avversario aveva il potere di farlo letteralmente esplodere. Ken il guerriero, creato nel 1983 da Buronson e Tetsuo Hara, è prima un manga e poi un anime, uno dei più famosi e amati dalle Gen X e Y. Ma parlare di manga e anime è limitante. In realtà è un vero e proprio poema epico moderno, una parabola morale (o immorale, dipende dai punti di vista) travestita da racconto post-apocalittico. Quello che fa è raccontare il destino dell’uomo quando non esistono più leggi o limiti. Il mondo di Kenshiro, ispirato all’immaginario cinematografico di Mad Max, è infatti un deserto. La civiltà è crollata, non esiste uno Stato (e qui anarchici e comunisti sarebbero contenti – peccato però che quasi nessuno cooperi), e la sfida per la sopravvivenza ha sostituito le futili lamentele dei lavoratori. Homo homini lupus, avrebbe detto Hobbes: l’uomo è lupo per l’altro uomo. Nessun contratto sociale, men che meno un ordine superiore-divino, solo rapporti di forza. È lo stato di natura tornato al suo splendore originario, un luogo dove ciascuno mostra la propria vera essenza, perché non c’è più alcun potere regolatore che obblighi alla maschera o alla moderazione. In questa post-civiltà i protagonisti hanno dimenticato il significato del “disagio nella civiltà” teorizzato da Freud: la repressione è scomparsa, quasi nessuno mette da parte i propri impulsi per il bene collettivo. Tutto si traduce in azione. In questo mondo devastato emerge Kenshiro, una figura quasi messianica. Verrà ribattezzato perfino “Il salvatore della fine del secolo”. Ultimo erede della Divina Scuola di Hokuto, la sua arte marziale gli consente di individuare e colpire i tsubo, i punti vitali del corpo umano, per far esplodere dall’interno i nemici – ma anche per guarire miracolosamente. È un guerriero dai poteri sovrumani, capace di dispensare morte o redenzione allo stesso modo. Le sette cicatrici che porta sul petto, disposte come la costellazione dell’Orsa Maggiore, sono il sigillo del destino, la croce del suo ruolo di redentore. Ken, che pure potrebbe, non combatte per conquistare il dominio. Prima lo fa per ricongiungersi alla sua amata Julia, poi per difendere deboli e innocenti, per trasformare “le lacrime in sorrisi”. È un messia combattente, un Cristo – senza Dio – che colpisce prima di porgere l’altra guancia. E quando raggiunge il livello supremo della sua tecnica, la musō tensei, trascende il corpo stesso, diventando pura energia spirituale: un essere che incarna la forza come trascendenza immanente, non ricevuta dall’alto ma conquistata con la sofferenza.

Nonostante il suo evidente messianismo, pensare a Ken senza Nietzsche sarebbe incompleto. Il suo cammino riecheggia quello dell’oltreuomo, colui che crea i propri valori e vive secondo essi, superando la morale tradizionale e i vincoli dalla società. Paradossalmente, il mondo in cui agisce Ken è dominato da codici profondamente amorali: la legge del più forte, la brutalità, la violenza e la competizione senza limiti ricordano da vicino la logica spietata del neoliberismo estremo (che stava nascendo parallelamente nel mondo reale). In questo scenario, Ken non si limita a obbedire o adattarsi: la sua forza, fisica e spirituale, non deriva dall’adesione a norme esterne, ma dalla disciplina interiore e dalla consapevolezza dei propri limiti (e non a caso è maestro di arti marziali). Come l’oltreuomo nietzscheano, trascende i vincoli imposti dall’ambiente e dalle (nuove) convenzioni, scegliendo autonomamente la propria via e definendo un codice personale. La sua libertà radicale consiste nel trasformare un mondo amorale in un terreno in cui la giustizia, la responsabilità e la protezione dei deboli diventano possibili attraverso la propria azione consapevole. A differenza dell’oltreuomo, Ken non è moralmente indifferente, non è “al di là del bene e del male”. La sua autonomia non cancella l’etica, ma la incarna in maniera personale e radicale, dimostrando che la libertà di creare valori può convivere con la compassione e la responsabilità. È, in altre parole, un eroe che unisce la potenza e l’autonomia dell’oltreuomo alla concretezza di un codice morale vissuto nel caos del mondo post-apocalittico. È probabilmente questa condizione di “fine della storia” a rendere possibile la commistione idiosincratica fra messia e oltreuomo. In altre parole, se il mondo non fosse finito e preda del “male”, forse nemmeno Ken avrebbe potuto realizzare il massimo del suo potenziale come salvatore. D’altronde lui non è il figlio di Dio, non è buono per contratto, sceglie (o accetta, secondo l’amor fati nietzscheano) di esserlo.

Il mondo di Kenshiro sembra anticipare – come dicevamo – scenari estremi del neoliberismo che proprio all’inizio degli anni Ottanta stava conquistando il mondo (e che oggi è la normalità): smantellamento del welfare (e quindi di uno Stato che faccia lo Stato), competizione fratricida senza limiti e legge del più forte. In un certo senso, il deserto post-atomico è una metafora radicale di società in cui le disuguaglianze sono sempre più esacerbate, la cooperazione è da deboli e l’unico fattore che determina il destino è la forza, declinata in tutte le sue varianti. Eppure, anche in questo contesto di caos eretto a legge, Kenshiro mostra che si può rimanere fedeli ai propri valori – “diventando ciò che si è” – anche contro tutto e tutti. E qui emerge un fatto solo apparentemente sorprendente: nonostante la violenza esplicita, la crudeltà e gli scontri sanguinosi, i bambini che crescevano davanti alla tv guardando Ken il Guerriero non sono diventati adulti violenti (o perlomeno la gran parte di essi). La sua violenza – così come quella, ad esempio, dei poemi omerici – è stata paradossalmente educativa: mostrava il male nella sua brutalità, ma insegnava anche come affrontarlo e superarlo con coraggio. In altre parole, la violenza di Kenshiro serviva a formare coscienze, non a corromperle. I bambini cresciuti guardandolo hanno interiorizzato il messaggio che la forza deve essere coniugata con responsabilità e che la sofferenza può diventare scuola di vita. D’accordo, possiamo essere luce anche nel buio, giusti anche in un mondo dominato da logiche neoliberiste dove l’unica cosa che conta sono i soldi e il potere. Ma – e non è cosa da poco – nessuno di noi è Kenshiro capace di far sparire dalla faccia della terra il male con una mossa di arte marziale. Quindi, forse, sarebbe meglio metterci d’accordo, cercare di trasformare il mondo in un posto un po’ migliore per tutti. Perché, se continuiamo a seguire ciecamente le regole spietate del neoliberismo e la legge del più forte, la fine del mondo, nucleare o meno, è dietro l’angolo. Va beh, mettiamola così: noi che abbiamo imparato la vita guardando Kenshiro in tv perlomeno sapremo già come comportarci.