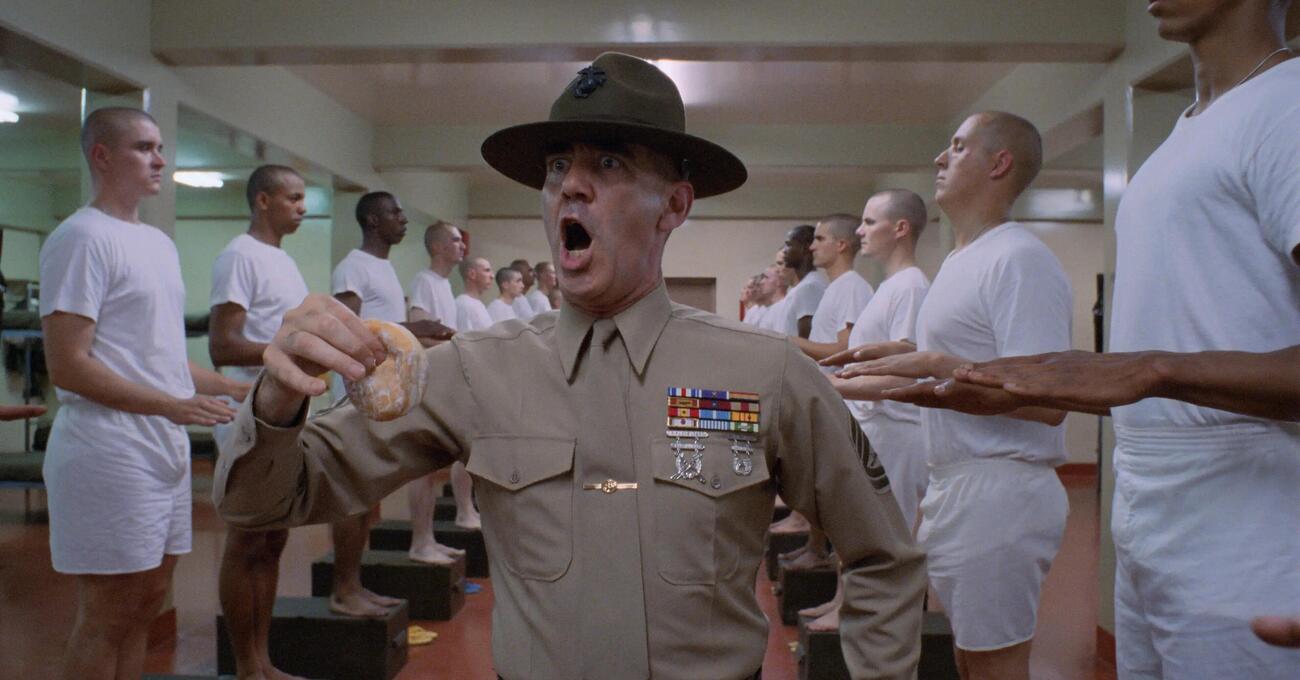

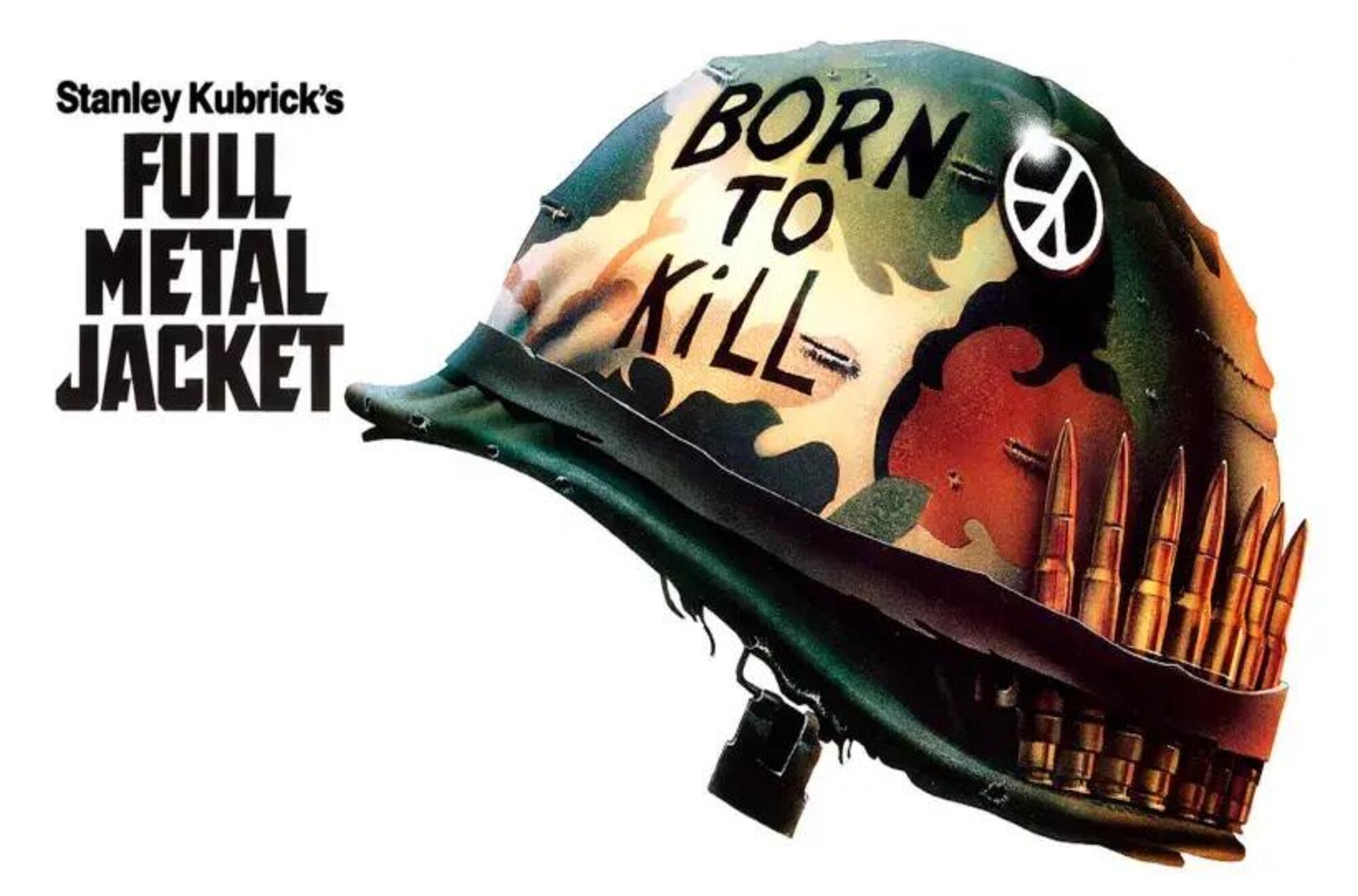

Un elmetto vuoto, senza nessuna testa a indossarlo. C’è scritta sopra una frase: “Born to kill”, nato per uccidere. A fianco, il simbolo della pace. Già l’immagine del poster di Full Metal Jacket di Stanley Kubrick è una sintesi del nostro tempo. C’è la guerra e l’assenza di una strategia (l’elmetto senza testa), la natura degli eserciti e il nascondersi dietro a un simbolo. La pace come fine ultimo, troppo spesso irrealizzato. Era il 1987 quando il film arrivava nelle sale e il popolo americano si stava guardando indietro per trovare il modo di digerire tutto ciò che era successo in Vietnam. Un conflitto che spaccò in due l’America. Oggi si combatte un’altra guerra, seppur su un altro terreno. Il conflitto in Palestina, infatti, è altrettanto divisivo. Leggere il caos in Medio Oriente attraverso la lente del film di Kubrick è inevitabilmente una forzatura. Ciononostante, come tutti i classici, Full Metal Jacket trova un modo sempre nuovo di essere attuale. Il discorso del sergente maggiore Hartman, con il dito puntato in camera, e dunque a noi che guardiamo, è ancora un’immagine perfetta per descrivere l’effetto della propaganda e conseguente morte del pensiero critico. Quasi una parodia del poster che ritrae lo Zio Sam: “We want you”. Sì, perché senza rivolgersi alle masse una guerra perde il suo presupposto fondamentale: il consenso. Per fortuna, non sempre la risposta della gente è affermativa. E Kubrick lo sa. Forse proprio per questo motivo il film comincia in un campo di addestramento. È cosciente che serve un luogo in cui la conversione a macchine per uccidere può avvenire indisturbata. La stessa trasformazione che renderà il soldato Palla di Lardo un assassino. La stessa che ridurrà il personaggio interpretato da Matthew Modine a una maschera.

“Fammi una faccia da guerra”, comanda Hartman. Il soldato risponde con un urlo, bloccando i muscoli della faccia. È diventato Joker. L’umanità che gli rimane in corpo avrà sempre meno spazio, per poi spegnersi del tutto quando il proiettile che dà il titolo al film viene esploso. E di maschere hanno bisogno gli eserciti, non di coloro che la indossano. In Full Metal Jacket, però, ci sono i germi di ciò che saranno le guerre dei decenni successivi. L’accettazione della morte passa dalle immagini. E il regista ci mostra impietosamente i macabri giochi dei soldati americani che posano con i cadaveri dei vietcong. I balletti degli eserciti sulle macerie di quartieri distrutti, gli abiti appesi come poster che vediamo in questi giorni sembrano un prolungamento di quella follia. Ci sono poi i cecchini che colpiscono da lontano, senza far vedere i propri volti. Mostri, probabilmente, pensano i soldati Usa. Quando poi il nemico si rivela, diventa difficile riconoscere quella mostruosità che era stata immaginata. Forse per comodità è sempre meglio individuare l’orrore in ciò che ci sta di fronte, facendo finta di niente rispetto a quello che ci circonda. Il nostro vicino è sempre l’assassino impossibile.