Segnatevelo in agenda, dai. Venerdì 3 ottobre (ore 21), Ezio Guaitamacchi porta “Jim Morrison, fantasie di un poeta rock” alla rassegna “Impronte” diretta da Enrico Ruggeri. Luogo del delitto, Villa Ghirlanda, un’elegante magione a Cinisello Balsamo. Con lui, sul palco, Brunella Boschetti, Andrea Mirò e Davide Van De Sfroos. In aperura anche un mini-set acustico di Bruce Sudano. Abbiamo colto questa occasione al balzo per intervistare Ezio Guaitamacchi, uno dei decani del giornalismo rock italiano, fondatore della rivista “Jam”, scrittore e estroso battitore libero dell’editoria rock italiana.

In cosa consiste questo spettacolo sul leggendario leader dei Doors?

Jim Morrison, fantasie di un poeta rock” è 25% narrazione e 75% musica. E con Davide è nata un’alchimia preziosa, speciale, si è letteralmente immerso nell’idea dello spettacolo.

Una delle tue tante idee che nascono da lontano…

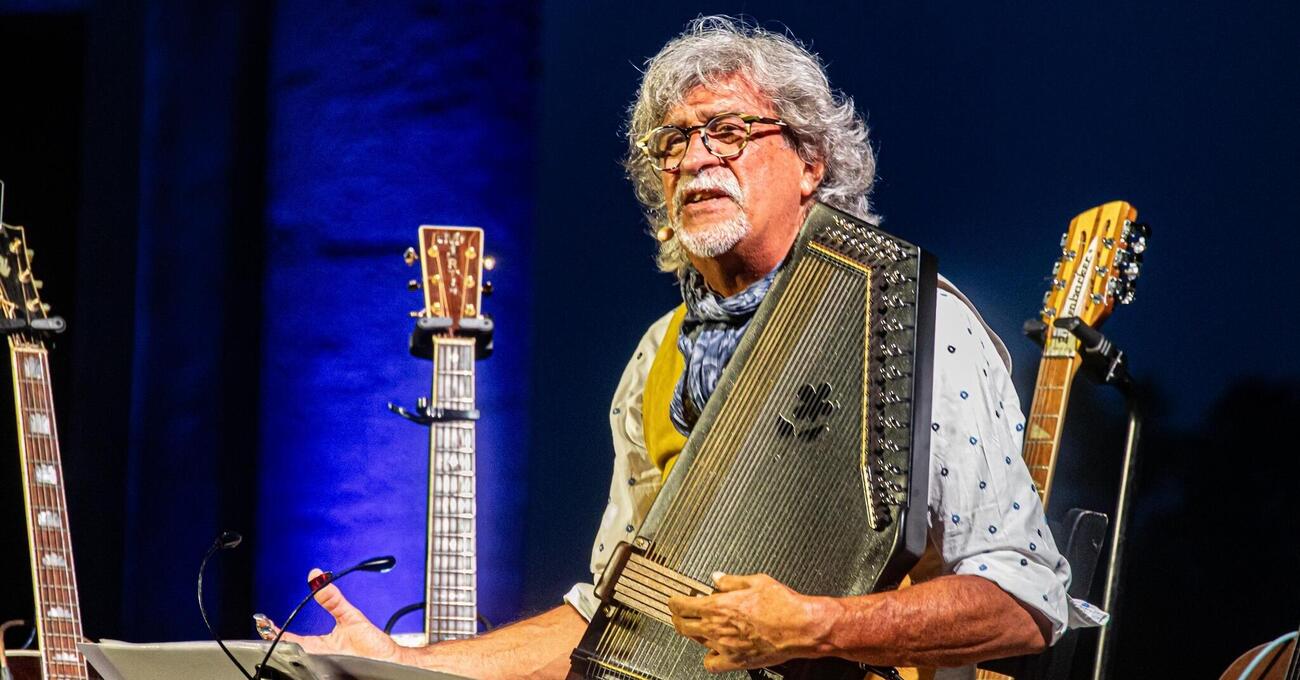

Questa – un mix di racconti, suoni e visioni – la porto in giro, sui palchi italiani, da circa vent’anni. Negli ultimi cinque, con Ponderosa, agenzia di grande prestigio, abbiamo fatto un salto di qualità. Gli spettacoli poggiano su un nucleo fisso di protagonisti: io, il narratore, l’ideatore e il musicista di strumenti a corda; Andrea Mirò, performance sul palco; Brunella Boschetti, cantante. Due anni e mezzo fa, dopo tanti spettacoli con diversi artisti “ospiti” (Omar Pedrini, Cristiano Godano) abbiamo coinvolto anche Davide Van De Sfroos in un progetto su Bob Dylan. Quindi, la scorsa estate, in occasione dei 60 anni della nascita dei Doors, abbiamo esordito con questo nuovo spettacolo su Jim Morrison. Mi sono concentrato sul lato poetico di Jim, sul suo periodo parigino alla ricerca dei poeti maledetti che tanto amava e lo avevano ispirato. Considera che il tutto gode anche dell’approvazione di Frank Lisciandro, compagno di università e amico di Morrison che, negli anni, è diventato curatore di tutta la sua opera letteraria (testi, scritti, poesie).

Ma non sei solo morrisoniano, vero?

Beatlesiano, stonesiano, zappiano… Sono cresciuto nel mito di Jimi Hendrix. A 12/13 anni facevo impazzire mia madre perché cercavo le giacche con le frange per imitarlo. Dove le trovavi le giacche con le frange, a Milano, fra il 1969/1970? Poi è arrivata la passione per la West Coast americana, quella che ha fatto sognare un’intera generazione. Infine, quando la musica è diventata anche la mia professione, ho abbracciato più consapevolmente tutto il resto. Usando non solo il cuore, ma anche il cervello. Il mio pane, da anni, è il classic rock. Dagli anni Cinquanta fino circa a fine dei Novanta. Se mi chiedi dei Nirvana, ti rispondo che mi ricordo benissimo di quando li vidi a Milano e incontrai il loro produttore.

Ecco. Onestamente, ti sentivi già “troppo maturo” quando vedesti i Nirvana o afferrasti appieno il senso di quel sentimento, di quel modo di stare sul palco e intendere il rock?

Non credo fosse un discorso di età. Jackson Browne mi diceva che l’uomo tende a pensarsi sempre trentacinquenne. Sia quando ne ha meno, sia quando ne ha di più, di anni. Io ricordo benissimo quel concerto, senza dubbio uno dei più rumorosi della mia vita. Era il febbraio del 1994, pochi mesi prima della morte di Kurt Cobain. Eravamo al Palatrussardi. La stampa era lontana dal palco, ma io ricordo un volume tremendo e a un certo punto uscii perché avevo le orecchie otturate. Ricordo i ragazzi senza camicia sotto il palco e quanto fosse catalizzante la figura, la presenza, di Cobain. Assolutamente magnetico, non riuscivo a guardare altro che lui. Fu Luca Valtorta, qualche anno prima, che mi aveva introdotto alla scena grunge. Oggi se ascolti “Nevermind” suona molto famigliare, ma all’epoca fu una botta mica da poco.

Torniamo al “rumore” di Jimi Hendrix. È lui l’elemento che ha favorito il rapporto d’amicizia che c’è fra te e Red Ronnie?

Con Red ho un buon rapporto, magari non siamo grandi amici ma c’è stima. Io l’ho spesso difeso, in altri tempi, quando veniva indicato con grande sospetto dai rocker duri e puri. Il nostro però è un rapporto soprattutto legato alla musica, e lui lo sa benissimo. Io agli UFO, per dire, non credo, ma lui queste cose le accetta con grande ironia. Come quella volta in cui mi disse che aveva intervistato lo spirito di Jimi Hendrix. Gli dissi tranquillamente che io a quella roba non ci credo, che per me è una pu**anata.

Qual è il tuo sguardo, oggi, sui tuoi coetanei? Sulla generazione svezzata a Beatles e Stones e oggi spicciamente liquidata come “nostalgica”? Peggio, spesso siete i “boomer” assoluti nell’ottica, ormai estesa, di chi appioppa “boomer” a chiunque non sia inequivocabilmente giovane…

Mah, intanto non mi sento di fare un discorso generazionale. C’è chi è molto nostalgico, certo. C’è chi invece vuol fare il giovane a tutti i costi… Io, nel mio piccolo, da un punto di vista storico-musicale, ritengo che quell’epoca d’oro del rock (e di tutte le musiche che ci giravano intorno) ha rappresentato per noi un elemento identitario importantissimo. Vedevo per strada uno con la maglietta dei Led Zeppelin e per me era già un amico. Vedi, soprattutto nella prima parte degli anni ’70, quando andavo al liceo, tutte quelle band che oggi sono riconosciute come “classiche” non erano estremamente popolari. Non pensiamo che tutti ascoltassero rock. Nella mia classe ne contavo quattro o cinque su venti/venticinque, per il resto c’erano ragazzi che dopo un paio di pezzi suonati o strimpellati con la chitarra acustica invocavano un brano di Battisti. “Ma non la conosci “La canzone del sole”?” Da lì ho odiato molta musica italiana. Oggi la musica ha perso quella funzione identitaria, è un’altra cosa. A un concerto le persone ci vanno con lo smartphone per far vedere, innanzitutto, che loro ci sono. Per questo non posso che tornare a quei tempi in cui gli artisti (non parlo solo di musicisti) sono stati la massima espressione di un vero e proprio Rinascimento. Se l’uomo non distruggerà il pianeta, credo che fra mille anni si parlerà ancora di Bob Dylan, dei Beatles o dei Pink Floyd esattamente come ancora oggi si parla di Mozart, Bach, Beethoven. Hanno rappresentato vette assolute. Così, come dopo Michelangelo e Raffaello ci sono stati gli epigoni e gli imitatori, oggi, se va bene, ci sono gli epigoni dei grandi di ieri. Nell’arte la primogenitura ha un valore, per cui se uno ha visto giocare John McEnroe, che gli frega del resto? Se hai visto David Bowie, cosa te ne frega del pur simpatico e bravo Lucio Corsi? Certo, se uno non conosce Bowie, meglio Corsi di tanti altri, però… Attenzione, anche uno bravissimo come Ben Harper, per dire, è già figlio artistico di altri. Appena lo ascoltai mi resi conto che c’era dentro qualcosa di Robert Johnson, Marvin Gaye, Bob Marley. I riferimenti massimi sono questi, e sono lontani. Oggi Harper è un neoclassico. Un neo-classico, appunto.

Citavi i Pink Floyd. Un paio di mesi fa, al cinema, arrivava il film-concerto di Roger Waters. Oggi quello di David Gilmour. Casuale questo clash?

Beh, che i due si stiano sulle palle non è un mistero. Entrambi cavalcano il mito dei Pink Floyd in modo diverso. Vidi Waters in California, con un palco lungo cento metri e degli schermi, alle sue spalle, alti sette/otto piani di un palazzo. In più, siccome si era in clima elettorale, i maiali giganti che fluttuavano sul palco avevano la faccia di Donald Trump. Waters è l’essenza dello spettacolo multimediale. Undici giorni fa ho visto lo spettacolo di Gilmour e lì c’è un po’ più spazio anche per un repertorio extra-Floyd. Sono bravissimi entrambi ed entrambi si accompagnano a musicisti incredibili. A parità di livello artistico, in uno (Waters) trovi l’enfasi dell’immersione e dello spettacolo, nell’altro (Gilmour) più musica e questa chitarra che è una firma inconfondibile, il tocco di un pittore.

Quale tema Ezio Guaitamacchi vorrebbe ancora approfondire, visto che nella sua lunga carriera ha toccato quasi tutte le sue grandi passioni musicali?

Vi posso dire che per Hoepli, a Natale del 2026, in occasione del cinquantesimo anniversario del mio primo viaggio negli States, uscirà un testo intitolato “California dreaming. Ascesa e declino del sogno (rock) americano”. Voglio raccontare una storia della musica intervallata dal modo in cui noi, ragazzi italiani, l’abbiamo vissuta. Ma voglio anche provare a dire in cosa si è trasformato, quel sogno, quella epopea magica. Sbarcai a San Francisco nel 1976, nel giorno dei duecento anni dalla dichiarazione d’Indipendenza degli Stati Uniti. È passato mezzo secolo da quel giorno e il mondo non si è fermato un attimo, anzi va sempre più veloce. Mi piace raccontare la California che conosco meglio, di tutti quei grandi incontri che ho fatto fino ai giorni nostri.

Poiché conosci bene San Francisco è inevitabile chiederti, a costo di suonare sensazionalistico, se tu abbia mai colto “evidenti o superficiali tracce di satanismo” (sto semplificando al massimo) in quella città che insieme a Torino e Londra costituisce il triangolo della magia nera.

Qui becchi lo scettico degli scettici, però… Nel 1999, trent’anni dopo gli eventi, scrissi un libro intitolato “Figli dei fiori, figli di Satana”, un testo che raccontava quattro eventi, tra musica e cultura, che scossero l’America nell’estate del 1969. Si iniziava con la morte misteriosa di Brian Jones, fondatore dei Rolling Stones, si proseguiva con il film “Easy rider”, il primo con una colonna sonora tutta rock, quindi affrontavo le stragi di Charles Manson e della sua family per poi finire con Woodstock. Il numero 69 è interpretabile anche come il simbolo dello yin e dello yang, ossia il contrasto fra il Bene e il Male. Oggi lo scriverei meglio quel libro, ma il concetto era che non è tutto male ciò che viene classificato come male e non è tutto oro ciò che luccica. Poi nel 2004 scrissi “Peace and love”, la storia della controcultura californiana, e fra il 1999 e il 2003 intervistai mezzo mondo. Fece la prefazione, tra gli altri, tale Chet Helms, uno dei padri della Frisco musicale dell’epoca narrata. Un’estate di quegli anni di inizio secolo mi trovavo a San Francisco e andai alla festa di compleanno di Chet, dove incontrai tale Carla, molto simpatica. Chiacchierammo a lungo, quindi, incuriosito, chiesi a Chet chi fosse quella donna. Mi disse che si trattava di Carla LaVey, la figlia di Anton LaVey, il fondatore della Chiesa di Satana. E cosa fa nella vita, gli chiesi. E Chet: “Qualsiasi cosa facesse il padre, lei sta facendo la stessa cosa”. Ricordo, mentre scrivevo quel testo, che ogni volta che provavo a parlare con qualcuno che aveva conosciuto Charles Manson, nessuno rispondeva. Uno della sua Family, forse la causa di tutti quegli omicidi, tale Bobby Beausoleil…

…autore fra l’altro della splendida colonna sonora di “Lucifer rising”…

Esatto. Ecco, Beausoleil suonava con un musicista, David LaFlamme, che con la moglie aveva una band chiamata It’s A Beautiful Day. Quando incontrai LaFlamme, gli chiesi di Beausoleil e lui mi disse che non lo conosceva neppure. Poi che non lo ricordava. Ed Sanders (Fugs) nel suo libro “The family” racconta le vicende di tutte le sette californiane di quel periodo e di tutti i personaggi famosi che, anche tangenzialmente, avevano avuto a che fare con esse. Io, fin a quel punto, non ci sono arrivato (ride, nda), diciamo che non è la mia tazza di tè.