Sono due anni e mezzo che scrivo su MOW esattamente dal 24 aprile del 2021. MOW, ho scoperto poco dopo averci cominciato a scrivere, sta per Men on Wheels, uomini sulle ruote, non a caso affiliato a Moto.it. Sono due anni e mezzo che scrivo per MOW e ho la patente per farlo. La patente A, per la precisione, presa quando buona parte dei collaboratori di MOW non era neanche nata, e che mi ha permesso, per qualche tempo, di guidare una fiammante Vespa 125 Primavera, unico rapporto o quasi che ho avuto con mezzi di locomozione che avessero meno di quattro ruote. Certo, ho scritto un libro che si intitolava, appunto, Lo zen e l’arte della manutenzione della Vespa 125 Primavera, che omaggiava quel mio primo trabiccolo, e al tempo stesso citava il classico di Robert Pirsig, in realtà parlando di tutt’altro, e ho anche pubblico un gonzo reportage in bici lungo il Tamigi, a Londra, stavolta come Pirsig in compagnia di mio figlio (Pirsig era in compagnia col suo, ovviamente), mi sono anche dilettato nello scrivere una biografia, uscita in due differenti edizioni, di Valentino Rossi, ma ne parlavo come si parla di una popstar, lo è, e io sono il biografo delle popstar italiane, ma per il resto io e il mondo dei motori abbiamo quello che si potrebbe definire, rifacendoci a certe diciture dei social, un rapporto complicato. Anzi, no, un non rapporto. Ho una macchina, che uso quando serve, cioè spesso, avendo io una famiglia numerosa, ma a parte questo sono totalmente laico verso il mondo dei motori. Quando ero molto giovane, ai tempi in cui ho fatto il servizio civile in una città diversa da quella dove abitavo, rispettivamente Falconara Marittima e Ancona (lo so, sono praticamente attaccate, ma erano comunque due città distinte), non potendo far conto sulla vecchia Fiat 500 ocra con la quale avevo preso la Patente B, i miei mi hanno preso un vecchio arnese da un concessionario che si trovava sotto casa della allora mia fidanzata, Marina, oggi mia moglie, tale Vittorio il titolare. Appena arrivato avevo adocchiato una mitica Renault 4 rossa, tipo quella dove avevano trovato il cadavere di Aldo Moro (non so se quella era rossa, ai tempi ero piccolo e avevamo la tv in bianco e nero, in casa), ma Vittorio mi aveva impedito di comprarla, mi conosceva proprio in quanto fidanzato con una condomina del suo concessionario, e non voleva piazzarmi una sòla, nei giorni successivi la avrebbe venduta a un greco di passaggio in città. A quel punto mi ero buttato su una Polo della Volkswagen, color verde fluo, come quelle cimici che si vedevano un tempo, meno moleste di quelle cinesi che oggi infestano le nostre città. Mi sembrava perfetta, così squadrata. Abbiamo fatto il contratto, per un milione di vecchie lire, era il 1994, o meglio, l’ha fatto mio padre, e poi sono salito a bordo, pronto a farci un giro proprio con Marina. Sulle prime sono rimasto interdetto, perché aveva un volante con su lo stemma della Ford. Va beh, mi sono detto, è una auto usata, avranno usato un pezzo di ricambio di un’altra marca. Poi, quando siamo scesi, giusto per controllare come fosse il bagagliaio, all’epoca suonavo e mi serviva qualcosa di spazioso per metterci gli strumenti, vedi tu come ci si poteva dimenticare presto di una Fiat 500, ho notato che anche sul bagagliaio c’era lo stemma della Ford, il che mi è apparso davvero troppo. Ok comprare una macchina usata e per poco, ma almeno un pezzo originale, e che diamine. Solo una volta arrivato a casa, dopo aver raccontato con fare contrariato la cosa a mio padre ho scoperto che la Polo che avevo acquistato era in realtà una Ford Fiesta, questo per dirvi quanto io sia esperto e appassionato di motori. Detto questo sono due anni e mezzo che scrivo su MOW, esattamente dal 24 aprile del 2021, credo sia arrivato il momento di approfondire un minimo la situazione. Il giornalismo, non sono giornalista, con orgoglio, ma scrivo per magazine e quotidiani da oltre venticinque anni, il giornalismo contemporaneo prevede, infatti, che si possa collaborare anche a lungo con testate senza necessariamente incontrare e conoscere di persone direttori, caporedattori, editori, collaboratori. Si concordano i pezzi, a volte neanche quello, li si manda e poi si passa al pezzo successivo. A volte, magari, ci si incontra, ma non sempre e non necessariamente. Non è il caso di MOW, anche se di persona ho conosciuto direttore e collaboratori solo dopo un po’ che ci scrivevo. Ma non sono mai andato a un evento pubblico nel quale MOW fosse presente “istituzionalmente”. L’occasione è arrivata in una novembrina giornata di pioggia, in quel di Rho Fiera, laddove era di scena l’EICMA, quella che credo sia la più importante esposizione legata al mondo delle due ruote (EICMA sta sicuramente per Esposizione Internazionale dei Ciclomotori, Moto e qualcosa che cominci per A, potrei approfondire ma verrebbe meno lo spirito di svagatezza e disincanto che sto provando a infondere a questo mio pezzo, e il fatto che io chiami pezzi i miei pezzi, appunto, è per sottolineare con veemenza, e quindi rivendicare, che io no, non sono un giornalista che scrive articoli, sono uno scrittore e critico musicale che scrive pezzi).

Confesso, oggi siamo in vena di confessioni, sia mai che arrivati alla fine scoprirete qualche mio vero scheletro dentro un armadio, confesso che fino a che non mi è stato chiesto “ma ti andrebbe di venirci a trovare all’EICMA?” non avevo idea di cosa fosse l’EICMA. Anzi, confesso che fino a che non mi è stato chiesto “ma ti andrebbe di venirci a trovare all’EICMA?” e non ci sono poi andato non avevo idea di cosa fosse l’EICMA, e a dirla tutta confesso di non aver esattamente capito neanche adesso che ci sono stato cosa sia l’EICMA. Nel senso, ho capito che è una esposizione internazionale che ruota intorno al mondo delle moto, esattamente come la BIT, Borsa Internazionale del Turismo, ruota intorno al mondo del turismo, per dire, o la Fiera dell’artigianato ruoti, va beh, dai, ci siamo capiti, ma mi sfuggono un sacco di altri dettagli, da chi è che viene qui a esporre, a chi, ancora di più, viene qui come pubblico. Mi sfugge anche un’altra cosa, e qui devo confessare un’altra mia mancanza, a Rho Fiera ci sono venuto in vita mia credo solo due volte, una quando ancora era in costruzione, ai tempi in cui stavo facendo il periplo delle periferie di Milano con Gianni Biondillo, periplo che poi sarebbe finito raccontato dentro il libro Tangenziali- due viandanti ai bordi della città, primo testo psicogeografico italiano, cover di London Orbital di Iain Sinclair, ricordo perfettamente che siamo riusciti a entrare di sguincio dentro il cantiere della fiera e che poi non riuscivamo più a uscirne, come dentro il Labirinto del Minotauro, un’altra, anni dopo, proprio per la BIT, prima che il mondo del turismo subisse una qualche frenata, le riviste di settore, ai tempi scrivevo per GenteViaggi, moris*ero quasi tutte e, soprattutto, la BIT non cominciasse a coincidere quasi sempre col Festival di Sanremo, ubi major etc etc. Ci sono quindi venuti un paio di volte, ma ormai un sacco di tempo fa. Per cui, quando a casa ho ingenuamente, anima candida che non sono altro, detto a Google Maps di dirmi quale fosse il modo più veloce di arrivare a Rho Fiera, indicando come preferenza i mezzi pubblici, partendo da casa mia, non ho affatto tenuto conto di cosa fosse Rho Fiera. Il primo risultato che ho quindi ottenuto è di aver cannato l’orario di arrivo di circa venti minuti, tanti ce ne sono voluti, una volta sceso dalla metro MM1, fermata Rho Fiera, prima di arrivare al padiglione 22, dove si trova lo stand di Moto.it, mio punto di partenza. Venti minuti che vanno sommati ai quarantacinque impiegati per coprire la tratta tra Lambrate e Rho Fiera, non so più quante fermate tra MM2 e MM1 e poi almeno un paio di chilometri a piedi, lungo un percorso in linea retta che, in qualche modo, mi ha però aiutato a entrare subito in mood EICMA. Perché con me, sotto la tettoia stilizzata che quantomeno ci ha protetto dalla pioggia, ahinoi non dal freddo, oggi a Milano saranno otto gradi (dico saranno mentre in realtà so perfettamente che sono otto gradi, sempre grazie a Google), dicevo, perché con me, sotto la tettoia che ci protegge dalla pioggia man mano va formandosi una folla, diretta verso l’EICMA o di ritorno dall’EICMA, che palesa una tipologia piuttosto preciso di chi all’EICMA evidentemente va. Uomo, bianco, età compresa tra i venti e i sessanta. Chi di ritorno con in mano buste di vari colori contenenti, immagino, gadget, chi invece procede verso con le mani vuote, giusto qualche cellulare pronto a esibire il biglietto che non si è stampato a casa, come nel mio caso. Arrivato a ridosso di dove l’EICMA inizia, padiglioni 9-11, e poi a seguire gli altri, fino al mio agognato 22, dall’alto si comincia a vedere come detti padiglioni siano pieni zeppi di persone, ma tipo folla incredibile, di quelle che, da dopo il Covid, ho sempre tentato di evitare come la peste (definizione che rende perfettamente l’idea anche del motivo per cui io abbia tentato di evitarli). In realtà, dai, ci siamo capiti, devo confessare che la scusa del Covid e della peste ha semplicemente acuito una mia certa propensione all’asocialità, uno voler sottolineare una misantropia, vera o presunta, che mi ha spinto a esacerbare gli aspetti più ispidi del mi carattere, giocando, specie sul fronte lavorativo, adesso parlo del mio essere critico musicale, una nome adi tipo isolato e anche piuttosto burbero, che non è mai presente a quegli eventi dove tutti vanno e tutti vogliono andare, che se ne sta appartato, e che in fondo odia tutto e tutti. Guardando da su il padiglione 22 della Fiera di Rho, devo dire che mi ritrovo perfettamente nella descrizione, in realtà pretestuosa e fittizia, che di me stesso ho messo in circolo. Non ci sono ancora arrivato, nel senso, non ho ancora sceso a scala mobile che porta verso la hall del padiglione in questione, che già odio tutti, preventivamente. Odio la calca, la folla, la pioggia, il freddo, Fabri Fibra.

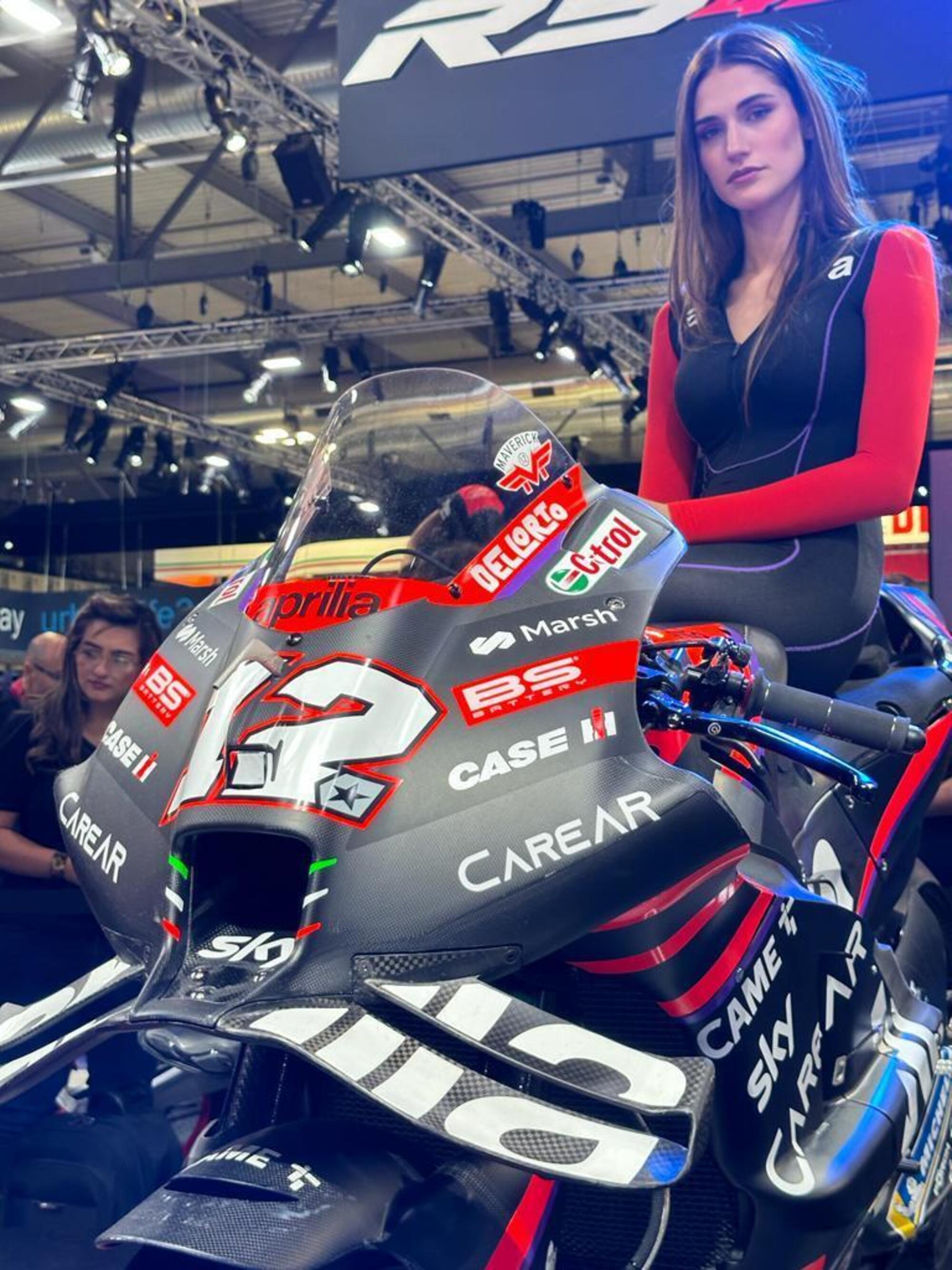

Entro, passando su uno scanner il cellulare, quasi sperando che il pass abbia un qualche difetto che mi impedisca l’accesso, certo, vanificando oltre un’ora di viaggio, fossi stato in Ancona ci sarei comodamente arrivato a Rimini, ma al tempo stesso impedendomi di finire in mezzo al casino, come uno di quegli indù che fa il bagno nel Gange immergendosi nella stessa acqua dove qualcuno ha appena dato alle fiamme la salma di un suo qualche congiunto. In realtà dentro è assai peggio di come pensavo. Ci sono corridoi ampi che costeggiano gli stand, i primi che incrocio sono cinesi, semivuoti, e poi ci sono improvvisi capannelli, con folla che sbraita e alza cellulari per fare foto non saprei dire esattamente verso cosa. Per il resto è pieno di gente che cammina, le buste colorate di cui sopra che man mano si riempiono, anche qui non saprei dire bene di cosa, perché non vedo oggettistica, se non caschi e qualche modo, difficile da infilare in una busta colorata. Arrivo allo stand, saluto chi conosco, conosco chi in realtà era solo un nome in calce agli articoli, a volte anche dietro un numero con cui mi sono scritto su whatsapp, fraternizzo e chiacchiero allo stand di Moto.it, dove c’è anche parte della redazione di MOW. Gigioneggio, questo lo so fare benissimo, e complice l’arrivo di Omar Fantini, comico bergamasco piuttosto noto per i tanti programmi fatti in tv con cui ho lavorato ai tempi di Stasera niente MTV, programma con Ambra Angiolini di cui sono stato ideatore, autore e capoprogetto, ci lasciamo andare a tutta una serie di aneddottica piuttosto frizzante, il tutto mentre ogni due per tre qualcuno, passando, chiede a Omar il cinque o di farsi una foto insieme a lui, qualcuno anche solo di potergli fare una foto, così, a secco. Scopro, e lo scopro perché a un certo punto c’è questa tipa, dalle parvenze sudamericane, piuttosto formosa, un culo che fa provincia, fasciata in una tuta da moto giallo evidenziatore, tuta da moto che però da moto non credo sia, perché fascia talmente tanto il corpo da farmi pensare che sia fatta di seta, non certo in grado di proteggerla in caso di incidente, e neanche in caso di palpeggiamenti, arrivo al dunque, scopro, e lo scopro perché a un certo punto c’è questa tipa, dalle parvenze sudamericane, piuttosto formosa, un culo che fa provincia, fasciata in una tuta da moto giallo evidenziatore, molto aderente, che i vari assembramenti che ho visto, e sono tanti, li ho visti prima dall’alto, poi a altezza uomo, sono sempre dovuti alla presenza non tanto di moto interessanti, quanto di modelle piuttosto fighe sedute in pose sexy e ammiccanti su moto, a volte anche moto interessanti. La gente, scopro, viene qui soprattutto per vedere loro, le tipe, in seconda battuta anche per vedere le moto, ma quasi sempre solo se sopra c’è una figa che ammicca. Qualcuno allunga il cellulare per farsi una foto con loro, quasi tutti, qualcuno allunga la mano per palpare tette o culi, facendo incazzare le tipe e la security, in realtà non presentissima. Alcune tipe, è il caso di quella vestita di giallo evidenziatore, sfila per i corridoi, tipo pifferaio magico di Hammelin, portando la folla verso uno stand, per poi salire sopra una moto sperando, o meglio lasciando sperare chi l’ha ingaggiata per tutto questo, che nelle tante foto fatte venga poi riproposta non solo lei, la tipa, ma anche la moto, una viralizzazione di rimando. Il fatto che oggi, novembre 2023, ci siano tutte queste decine, forse centinaia di migliaia di persone disposte a sborsare soldi per un biglietto, immagino ci sia un biglietto da pagare, per vedere tipe ammiccanti e poco vestite in sella a una moto mi lascia abbastanza perplesso. Non giudicante, forse, un po’ sì, ma perplesso di sicuro. Nel senso, mi sfugge l’urgenza di dover vedere tipe che comunque stanno lì, sulle moto, mica in casa con chi le fotografa. Mi sfugge anche il senso di una oggettificazione che, mi dicono però, porta nelle tasche di dette tipe cifre importanti a livello di ingaggio per la settimana, e so che andando a parlare di corpi e di uso del proprio corpo, è come si mi fossi andato a arrampicare su una di quelle pareti verticali che si trovano dentro certe palestre, dove allenarsi per fare scalata, senza però avere la minima idea di come scendere giù. Confesso, e poi smetto, forse, che a vedere tutta questa gente così trivialmente attratta dall’idea di farsi foto con una tipa che non potranno mia conoscere, mi sento dannatamente un intellettuale, quindi quasi in colpa per aver fatto esercizio artistocratico di supponenza nei confronti di chi, evidentemente, ritengo meno dotato di intelletto di me. Intellettuale, certo, ma contemporaneo, quindi pop, infatti mi tocca citare la performance artistica che si è tenuta al CAM, Contemporary Art Museum, di Caserta a giugno del 2022, quando la pornostar Valentina Nappi si è data a un’esperienza olfattiva per i visitatori del museo, lei completamente nuda, sorretta da dei cavi come fosse una sorta di altalena a farsi annusare dal pubblico, delle essenze preparate per lei e con lei dallo chet Pasquale Trotta a arricchire il tutto. Una performance artistica, quindi, il CAM è appunto un museo, l’ombra lunga di Marina Abramović lì da qualche parte, che però ha richiamato anche un pubblico non esattamente museale, troppo lontano dalla Lombardia per poter assistere al MI-S*x. Qui non c’è neanche qualcosa da annusare, se non metaforicamente, ma il potere da cui questo e quel mondo sono mossi è evidentemente il medesimo. Ecco, l’ho detto. Per dirla con un Ivano Fossati d’annata, “coraggio fratelli miei, il cappotto che vado”, anche se non indosso il cappotto, ma il chiodo, lo indosso sempre vuoi che non lo faccia proprio oggi che sono a una sorta di motoraduno di massa. A proposito di motoraduni, ricordo che nei primi tempi in cui sono arrivato a Milano, a fine anni Novanta, un amico, Attilio, ci ha portato a un motoraduno dalle parti di Voghera, in un localaccio dove si suonava rock sudista e dove le cameriere, giuro, sembravano appena arrivate proprio da EICMA. In fondo qualcosa di moto la so pure io.

Vado. Prima però mi faccio un giro, non dopo aver stretto mani, fatto battute, ipotizzato progetti, io che di moto continuo a non sapere nulla, e mi perdo con la fantasia e lo sguardo negli stand dei cinesi, vuoti, asettici, domandandomi se anche loro in altro orario, esibiscano modelle discinte in sella alle moto, e magari anche se dette modelle qualcosa abbiano a che vedere con le ADV Idol che ogni tanto finiscono dentro articoli di costume italiani, consapevole che le ADV Idol, starlette del misconosciuto porno giapponese, nulla hanno a che fare con la Cina, ma di essere quello che fa sempre le citazioni colte, alternando sì alto e basso, ma comunque colte, direi che mi sono a sufficienza rotto, come di stare qui dentro, in mezzo a tutta questa calca. Esco, e una amica si propone di accompagnarmi in auto a una fermata della metro che sia meno lontana di Rho Fiera, due chilometri e rotti dal Padiglione 22. Salgo in auto, una Twingo, roba che se lo sa Shakira le prende un colpo (sì, conosco Shakira, embè?) e come ai tempi in cui sono arrivato a Rho Fiera quando ancora la fiera era di là da venire, ci perdiamo, andando a fare una serie di giri concentrici, tipo quelli che fanno gli orsi che finiscono dentro le gabbie degli zoo, passando e ripassando per gli stessi luoghi seppur convinti di essere altrove. Alla fine ce la facciamo, una fermata della metro è mia. Quello che avete appena letto, o meglio, che state ancora leggendo, perché se siete arrivati nonostante tutto, cioè nonostante il numero impressionante di divagazioni e relative di cui ho infarcito il pezzo, anche nonostante quella spocchia snob, Dio mio snob io che sono stato punk prima dei redivivi Green Day, prima o poi qualcuno dovrà pur celebrare l’imminente trentennale dei Dead Kossigas, con cui ho raccontato questo mio giro per gli stand di Rho Fiera, prevalentemente il Padiglione 22, lì a guardare un po’ con aria di supponenza le migliaia di persone che si aggiravano tutto intorno a me, manco fossi Stocazzo, ecco, quello che avete appena letto e state ancora leggendo se siete arrivati fin qui, il mio usare il plurale parlando a ipotetici lettori non venga letto come ulteriore spocchia, sarebbe plurale anche se si trattasse di due soli lettori, è invece da intendere come slancio di ottimismo, tanto più necessario visto il posto metaforico dove sto per portarvi, quello che avete appena letto e state ancora leggendo se siete arrivati fin qui è un reportage alla maniera dei gonzo journalist, figlia delle tante amorevoli lettura che il vostro affezionatissimo, che poi sarei io, qui la terza persona usata ha un senso, fidatevi, ha fatto dei libri e degli articoli di Hunter S. Thompson, che del gonzo journalism è padre putativo e probabilmente anche biologico. Un modo di raccontare fatti, viaggi e eventi finendo in prima persona dentro al racconto, disinteressandosi della mera cronaca, chi se ne frega della cronaca, a beneficio di uno sguardo narrativo che però evidenzi tutto quel che c’è da evidenziare, il disincanto e l’ironia come lenti di ingrandimento, il politicamente scorretto come bisturi. Avete letto tutti, immagino, spero, Paura e delirio a Las Vegas? Ecco, lì si parlava di un viaggio drogato, qui no, ma quella è la matrice. Certo, sono del 1969, scrivo proprio da quel 1994 in cui ho comprato la Polo che poi si è rivelata essere una Ford Fiesta, non posso negare che oltre a Hunter S. Thompson io mi ispiri anche ai reportage tutti cerebrali di David Foster Wallace, il suo Una cosa divertente che non farò mai più, racconto di una crociera nei Caraibi sorta di Stella del sud della mia navigazione, ma stavolta è proprio a Hunter S. Thompson e al suo Paura e disgusto a Las Vegas che mi ispiravo. Ecco, proprio mentre la metro che mi sta riportando a casa fa sosta nella ridente fermata di Molino Dorino, fermata in cui in ventisei anni di vita sono sceso solo una volta, credo proprio nell’anno in cui sono arrivato a Milano, nel 1997, quando ancora la Fiera Rho non esisteva e la metro rossa, la MM1, fermava le sue corse qui, in Inculandia, diretto a casa di Aldo Nove che ai tempi viveva ancora qui, ecco, proprio mentre la metro che mi sta riportando a casa fa sosta nella ridente fermata di Molino Dorino mi sovviene che il primo libro di Hunter S. Thompson che ho letto, nonché il primo che lui abbia scritto, casualità, questa coincidenza, dovuta al fatto che ai tempi la casa editrice Shake aveva da poco tirato fuori questo libro qui, Paura e disgusto a Las Vegas, di cui avrei preso con gusto una prima edizione della Arcana, del 1978, la avrei trovata solo in seguito, ecco, proprio mentre la metro che mi sta riportando a casa fa sosta nella ridente fermata di Molino Dorino mi sovviene che il primo libro di Hunter S. Thompson che ho letto, nonché il primo che lui abbia scritto, questo mio continuare a ripetere le stesse frasi, aggiungendo di volta in volta un pezzetto non è solo un vezzo, certo che è anche un vezzo, ma è un omaggio proprio alla scrittura gonza, sia messo agli atti, comunque, mentre sto a Molino Dorino, la voce meccanica del treno che ci avvisa che a breve ripartirà la corsa mi sovviene che il primo libro di Hunter S. Thompson che ho letto è Hell’s Angels, storia di quando per qualche tempo si è infiltrato nel mondo dei bikers violentissimi che per anni hanno infestato le strade americane. Un racconto che finisce con lui dentro un cassonetto dell’immondizia, quasi tutta le ossa rotte per le bastonate ricevute proprio dai medesimi Hell’s Angels, che un po’ come i protagonisti della serie TV Sons of Anarchy, una volta scoperto che era una sorta di infiltrato lo hanno pestato a sangue. Il treno riparte, nessuno mi ha pestato a sangue, ho visto anche un po’ di figa, poteva andarmi peggio, in fondo ha anche smesso di piovere.

![Servizio moda con Valentino Rossi, abbiamo incontrato il fotografo Julien Boudet, che ha scattato per Office Magazine. E ci ha raccontato che... [FOTO]](https://crm-img.stcrm.it/images/34796087/HOR_STD/600x/schermata-2023-11-10-alle-14-16-41.png)