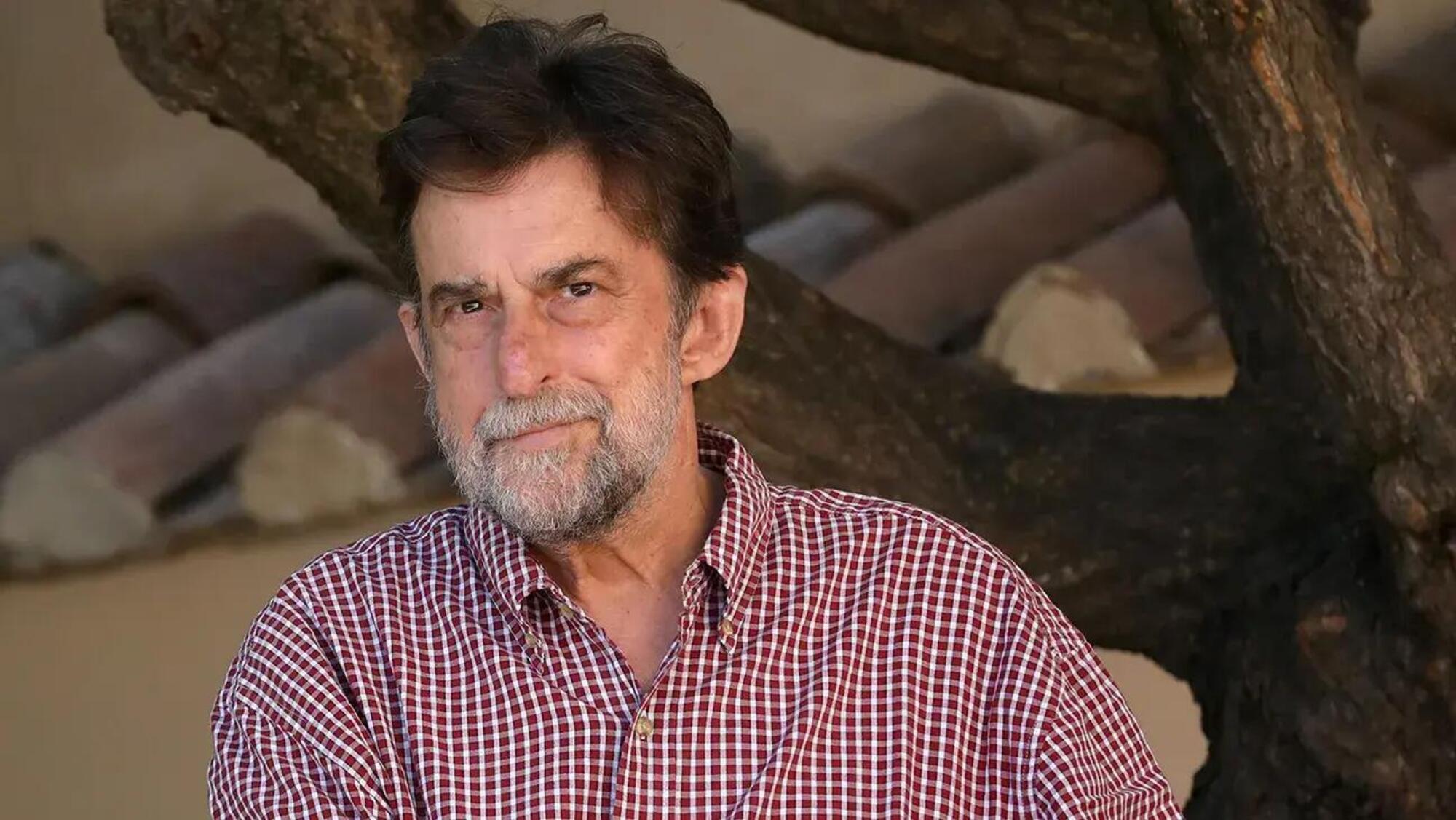

Abbiamo intervistato Tony Laudadio, entrando e usciendo dal suo romanzo, Elaborate forme di solitudine (La nave di Teseo). Un movimento che ci ha portato a parlare della solitudine dei suoi personaggi, contrappeso della loro voglia di stare insieme, ma anche di ciò che sta fuori dal romanzo. Di quel quotidiano “impoverito” che Tony vede proliferare nella rappresentazione cinematografica, comunque lontana dalle vette raggiunte dal neorealismo. E in letteratura? Al contrario, si parte dal mastodontico: “In certi casi credo che sia abbastanza una moda occuparsi di temi storici, riprendendo i grandi eventi oppure i grandi personaggi”. Tra gli esempi, il più chiaro è certamente M. Il figlio del secolo di Antonio Scurati. “La cosa che mi piacerebbe è che emergesse anche la profondità di certe nostre azioni, piuttosto che una condizione costante di riflessione sui grandi temi”, ci dice. E che fine fanno coloro che quei racconti effettivamente li realizzano? Che fine fanno coloro che della scrittura hanno fatto il proprio mestiere? “Abbiamo un limite di soldi, di industria cinematografica, per cui prevale il modello a conduzione familiare. Insomma, il produttore investe su un singolo artista che alla fine si fa tutto da solo”. Della specificità dello scrittore, dunque, rischia di rimanere poco. Nel corso della conversazione, poi, abbiamo parlato dei paradossi della moda, delle difficoltà (da lui stesso sperimentate nel romanzo) di parlare di violenza di genere e di un’arte che solo in apparenza è solitaria. Anzi, sottolinea, “ho ancora più bisogno degli altri”. Infine, l’amicizia e l’affinità professionale con Elisabetta Sgarbi. Con una chiusura sulla necessità (ogni tanto) di “piscia*e sui propri maestri”.

Tony Laudadio, la quarta di copertina incita a fregarsene di quello che pensano gli altri. Questo vale solo per il personaggio che pronuncia quelle parole o anche per te?

Tutto quello che ci capita finisce dentro un romanzo. In parte è qualcosa che uno davvero sente dentro, ma allo stesso tempo è dovuto a quello che i personaggi devono provare in quel momento. La battuta è di un personaggio che ovviamente ha tutte le ragioni per dirlo, però è anche liberatoria per me personalmente, perché effettivamente questa condizione di tanto in tanto nella vita capita di percepirla. Poi la questione è anche un po' contraddittoria, perché il ragazzo che parla ha quasi 18 anni, mentre io ne ho 54, quindi in teoria quella fase l'avrei dovuta superare. In realtà è una cosa credo eterna che, come su un’altalena, a volte ti sembra di poter sopportare.

E secondo te un artista può davvero fare a meno degli altri?

Le mie riflessioni in merito alla doppiezza, alla dualità del mio lavoro come teatrante e come scrittore sono apparentemente contraddittorie, nel senso che sicuramente il teatro è un'arte collettiva, come il cinema d'altronde, e non si può fare diversamente, mentre sembra che la scrittura nasca dal piacere personale, dalla solitudine. In realtà credo che la mia attività di scrittore abbia ancora più bisogno degli altri, di qualcosa che stia intorno a me, perché è ciò che vivo nel quotidiano che dà un senso alle parole di un racconto.

Cioè viene meno quella dimensione “astratta”?

Io faccio molto riferimento a ciò che vivo giornalmente, a ciò che vedo. Per carità, le riflessioni di altro tipo sui grandi quesiti sono assolutamente necessarie, però se facciamo una banale riflessione sulla quantità di cose che ci accadono e che ci occupano la giornata rispetto ai temi fondamentali ci accorgiamo che c’è una sproporzione enorme verso le prime. Io voglio raccontare ciò che ci accade costantemente. La cosa che mi piacerebbe è che emergesse anche la profondità di certe nostre azioni, piuttosto che una condizione costante di riflessione sui grandi temi.

C’è una tendenza, nel cinema e nella letteratura, a partire dall'alto invece che dal basso? Vedi una preferenza nei confronti di temi più elevati rispetto alle storie semplici?

Io vedo due tendenze, parlando in termini slegati dall'opportunismo commerciale. In certi casi credo che sia abbastanza una moda occuparsi di temi storici, riprendendo i grandi eventi oppure i grandi personaggi, come appunto Benito Mussolini per Antonio Scurati. Ovviamente non sto criticando, credo che questa sia una tendenza che abbia un suo motivo di esistere, perché chiaramente se le persone comprano il libro vuol dire che c’è anche un bisogno. Però a volte ho la sensazione che si faccia per ragioni diverse da quello del puro amore per ciò che si sta raccontando. Nel cinema invece la cosa si struttura diversamente.

In che senso?

Noto un impoverimento del quotidiano, che però è molto lontano da ciò che fu il neorealismo. È un discorso, quello che almeno io provo a fare nella scrittura, che cerca di tener conto di entrambi i lati, cioè partire dal basso ma portare queste riflessioni sul quotidiano a un livello più generale. Non so se definirlo una sorta di realismo magico, i sudamericani si offenderebbero probabilmente, però ecco, nelle pieghe di questo quotidiano secondo me si trovano degli spunti di magia. Non credo che sia una tendenza diffusa, anche perché oggi le tendenze sono tante e siamo un po’ spaesati di fronte a questo vortice.

Sicuramente sono spaesati anche i tuoi personaggi, che sono tanti per una storia relativamente breve, no?

Vorrei dire che è stata una scelta razionale e avveduta, ma in realtà non è esattamente così. I personaggi sono dei fantasmi che popolano la mia fantasia, li arricchisco con il tempo, con nuovi dettagli e riflessioni. In genere però i personaggi alla fine si escludono a vicenda: qualcuno diventa più interessante di un altro, molti vengono messi da parte e alla fine me ne dimentico. In questo caso questa selezione naturale “darwiniana” che avviene nella mia testa non è accaduta, e quindi tutti i personaggi sono voluti entrare nel romanzo. Ho dovuto inventare o cercare una struttura che potesse raccontare al meglio la presenza costante di tutti i loro. Alla fine credo di aver risolto con efficacia il problema.

C’è un personaggio che a un certo punto esplode in un momento di rabbia nei confronti di una donna: saprai bene che il tema della violenza di genere è purtroppo attualissimo. Come hai deciso che era il caso di parlarne nel tuo libro?

È un aspetto del romanzo abbastanza delicato, ero molto in dubbio se far arrivare a questo punto quel personaggio, perché non volevo mettermi in questa rincorsa volta ad affrontare il tema di moda. Questo dubbio mi ha attanagliato per tanto tempo e alla fine quello che è accaduto sulla pagina è anche piuttosto edulcorato rispetto a ciò che probabilmente sarebbe potuto essere più funzionale. Però anche al contrario la moda non deve influenzarci.

Cioè?

Chi scrive ha il dovere di essere libero. Ciò significa che seppur consapevoli dell’influenza di una moda alla quale non vorremmo soccombere, se si deve raccontare una certa cosa lo si fa basta, anche se quella moda esiste. Quindi per paradosso mi sono costretto a raccontare qualcosa che può sembrare di moda. Detto questo, come si racconta il tema della violenza di genere è veramente un tema ampio e delicato, sarebbe difficile dare una risposta sintetica.

Era per ricollegarci a quello che dicevamo prima rispetto al cinema: il fatto che spesso si parte da un quotidiano “impoverito”.

Quando si trattano questi temi si vede ancora di più questo aspetto. In certi casi ci vuole una certa brutalità, anche con se stessi. Bisogna capire se quello che andiamo a raccontare è veramente legato a ciò che sentiamo, più che valutarne la popolarità. Quell'onestà secondo me si sente sulla pagina. Detto questo poi ci sono degli elementi che probabilmente vanno evidenziati in una riflessione che riguarda una trasformazione epocale, in cui convergono la perdita del ruolo del maschio, l'emancipazione femminile, la minaccia che l'uomo può percepire dalla presenza di una donna forte. Mi permetto anche di far notare un lieve rischio, cioè che il ruolo femminile venga giustificato al di là di qualunque altra ragionevole condizione. Ovviamente sono cose impopolari in questa fase, però credo che sia ciò che noi dobbiamo fare; occorre metterci d'accordo, come comunità, sull'equilibrio con cui affrontare questo tipo di riflessioni.

Forse è anche normale che, quando ci sono dei grossi cambiamenti, qualche scelta diventi particolarmente estrema. Tu pensi che gli intellettuali debbano dare il senso della misura in questo senso?

Sì, credo che sarebbe giusto. Non vorrei che entrassimo in un periodo del terrore robespierriano e facessimo di tutta l’erba un fascio. Ci sono coloro che vogliono risolvere il problema, anche con un minimo di buonsenso, di equilibrio. Ovviamente senza dimenticare una partecipazione emotiva a tutto quello che accade, perché l'indignazione e il dolore sono comunque una medicina a cui dobbiamo far riferimento se vogliamo fare dei passi avanti.

Quando ci rapportiamo alla realtà è difficile togliere i filtri che inconsciamente ci poniamo: questo vale anche per i tuoi personaggi?

Sono tutti personaggi un po' bloccati, almeno in partenza. Il mondo che io vedo è fatto di un'umanità che ha bisogno di maschere, per cui non vogliamo mischiarci troppo con l'altro. Allo stesso tempo però ci lamentiamo della solitudine, del dolore che deriva dall’incapacità di comunicare, di creare una socializzazione vera e sincera. Questo blocco che i personaggi hanno, ognuno dovuto alla storia individuale, viene superato proprio grazie all’incastro tra i personaggi, al fatto che cominciano ad avere rapporti tra loro. Questo è quello che io considero il senso del romanzo.

Tu conosci bene il mondo del cinema, quello del teatro, ma anche quello della scrittura: il mestiere di chi scrive non è passato un po' in secondo piano rispetto a quello degli attori e dei registi?

Tendenzialmente direi di sì. Ovviamente date alcune nobili eccezioni. Parlo per quello che è la mia esperienza; gran parte dei registi che fanno film fanno praticamente tutto da soli, cioè si scrivono il film, lo dirigono, a volte addirittura lo interpretano. Questo evidentemente toglie peso al ruolo specifico di chi fa solo quello, di chi ne ha fatto un mestiere. Anche dal punto di vista industriale e commerciale non si sente la necessità di specificare i ruoli, vale più l'impresa individuale del singolo artista. Anche se poi non dobbiamo dimenticare che ci sono delle eccellenze. Mi riferisco per esempio a Paolo Sorrentino, che si scrive i film e li gira. E lo fa a livelli mondiali.

Tu hai lavorato anche con Nanni Moretti.

Ecco Nanni è uno che lavora con altri sceneggiatori. Però ecco, superata questa categoria di artista autoprodotto e totale, abbiamo un limite di soldi, di industria cinematografica, per cui prevale il modello a conduzione familiare. Insomma, il produttore investe su un singolo artista che alla fine si fa tutto da solo. A volte la sensazione è che ci sia un impoverimento del ruolo specifico di scrivere.

Anche la serialità forse ha un peso in questo: il fatto che si possa far riferimento a personaggi già costruiti depotenzia ancora di più la forza di uno sceneggiatore, perché la produzione ha già quello che cerca e necessita solo di piccole modifiche.

Sì, diventa quasi un lavoro d'ufficio con personaggi già esistenti. Poi una serialità come la nostra è poco più della soap opera sostanzialmente. Quindi diciamo che non c'è neanche un grande stimolo che invece in altri paesi è più presente.

Le piattaforme in Italia le vedi legate anche a questo linguaggio “standardizzato”, per così dire?

Faccio riferimento al me stesso come utente di questo tipo di piattaforme. Io continuo a vedere che siamo leggermente in ritardo, troppo legati a una commedia con il solito intreccio divertente, anche assurdo se vuoi, ma comunque prevedibile rispetto a quello che vado a vedere di altre nazionalità, come Stranger Things, solo per dire un titolo. In Italia non vedo gran voglia di sperimentare sulle piattaforme, quantomeno per quanto riguarda le produzioni italiane.

C'è una netta differenza di retribuzione tra gli over e gli under 45 per la realizzazione di un soggetto: nei prossimi dieci anni perché un giovane dovrebbe avvicinarsi alla scrittura?

Il problema è il blocco produttivo ed economico: se un ragazzo di 30 anni per quanto talentuoso non riesce a campare scrivendo soltanto deve evidentemente adeguarsi a fare anche altre cose, e questo sicuramente in genera poi una spirale negativa. C'è una selezione naturale anche a prescindere questo, va detto. Il giovane deve anche essere bravo, non basta semplicemente essere giovane.

In generale che opinione hai sulle nuove generazioni e il loro rapporto con l’arte?

Li trovo molto interessanti, a volte mi sembra che siano più liberi di noi. Mi metto tra i boomer, quasi boomer, che invece hanno subito la rivoluzione digitale in pieno. Ho la sensazione che loro abbiano una dipendenza relativa rispetto a questi strumenti. Una cosa che io avevo un po' preconizzato qualche anno fa in un altro romanzo, cioè che poi alla fine, come tutto ciò che ha un impatto rivoluzionario, un boom e un'età, anche internet e tutta la socializzazione di internet ha avuto una giovinezza che adesso piano piano sta scomparendo. Chi c'è nato dentro comincia a sentire la stessa necessità di uscirne. Vedo una riscoperta anche di certi altri elementi più fisici, più socializzanti, anche la riscoperta per esempio del teatro che per paradosso sta andando meglio del cinema.

Sempre parlando di cinema e serialità: siamo di fronte a una saturazione di certi personaggi e contenuti. Secondo te siamo prossimi a un punto di rottura?

La mia previsione è che ci sarà un lento assorbimento di questo aspetto, perché poi eliminarlo sarà impossibile. Però avrà meno influenza. Certi “tipi” ideali, però, temo che resteranno.

Tu nel tuo lavoro hai mai pensato a usare l'intelligenza artificiale, visto che stiamo parlando di prospettive future?

Sinceramente no, non ci ho mai avuto a che fare, ho un fratello che è un ingegnere senso però voglio sperare e credere in me stesso abbastanza da poter sfornare ancora qualche altro romanzo e qualche altro testo teatrale. Se mi togli questo piacere andando a sostituirmelo con una macchina francamente non avrebbe proprio nessun senso per me.

Invece che rapporto hai con Elisabetta Sgarbi, con la quale da molto tempo condividi diverse esperienze artistiche.

Ha pubblicato i miei primi due romanzi che erano usciti con Bompiani, quando ancora lei era direttrice editoriale, nel 2013 e nel 2014, quindi ormai di più di dieci anni fa. Lei mi accolse conoscendomi come attore e avendomi visto in teatro molte volte. Quando io cominciai a lavorare sulla scrittura narrativa lei fu la prima a farsi avanti, a insistere per pubblicarmi e quindi in qualche modo a battezzarmi anche come scrittore di romanzi. In quell'aspetto è stata fondamentale. Poi io stesso ho scoperto la sua enorme versatilità, la sua forma eclettica di interpretare la comunicazione e l'arte. Lei è regista cinematografica, adesso abbiamo fatto questo film tratto da un racconto di Giorgio Scerbanenco, e credo uscirà quest'autunno. Io e lei condividiamo l'idea che si può passare da un ambito all’altro dell’arte senza deperimento della qualità. Anzi arricchendo le varie realizzazioni vicendevolmente.

Nel modo in cui gestisce La Nave di Teseo ci rivedi questo approccio?

Assolutamente. C'è una grandissima apertura ad altri mondi, altre arti, cantanti e scrittori che arrivano da lei: sono musicisti, filosofi oppure gente che arriva da altre sfere dell'arte, della creazione artistica e lei trovano un riferimento forte. Poi con gli anni siamo diventati anche molto amici, questo per me è fondamentale.

Anche nel cinema, pensiamo ai cantanti che diventano attori, per esempio, o magari attori che diventano sceneggiatori, c'è comunque movimento, no?

Sì, c'è sicuramente. Io, come ho già detto, sono tendenzialmente favorevole a questo. Però anche qui va sottolineata secondo me una certa onestà con cui questa cosa viene fatta; occorre distinguere la convenienza che si ha nel farla in quel momento, perché va di moda.

Forse è un po' lo stesso principio per cui il regista mette il nome nella sceneggiatura: perché richiama più pubblico. Allo stesso modo un cantante famoso diventa anche attore perché il produttore sa che avrà più riscontro dalla gente.

Assolutamente sì. Io detesto quel tipo di valutazioni. Intanto non credo che sia così automatico: non basta mettere un nome per far funzionare una cosa. Non credo che sia più così, francamente, anche se certamente può aiutare la comunicazione. Secondo me si andrà sempre di più cercando la qualità, perché c'è talmente tanta diffusione di prodotti commerciali che le persone capiranno che non basta che ci sia qualcuno con una fama e un nome per rendere bello qualcosa.

Chiudiamo tornando al tuo libro: c'è una scena del tuo libro molto forte, cioè quella in cui un personaggio urina sui libri che ha trovato sugli scaffali. Questa immagine ha un valore anche per te come autore, al di là del caso specifico?

Per me è un momento fondamentale, su cui abbiamo anche riso insieme, a proposito, con Elisabetta. Un critico di cui non farò mai il nome, che ha parlato molto bene per altri versi di questo romanzo, aveva sottolineato che quella parte forse era un po' troppo. Quella scena mi appartiene molto per diverse ragioni, un po' perché secondo me dentro una simile costruzione ci vuole una provocazione forte per scuotere un pensiero. Bisogna che l'immagine rimanga in chi legge dire quasi in maniera subdola. È un tipo di provocazione che mi appartiene, mi piace molto scandalizzare in certi piccoli casi. A fianco a questo c'è secondo me un elemento catartico, i romanzi di cui quella scena parla sono i miei preferiti, quelli su cui mi sono formato. In qualche modo è come uccidere il proprio padre per superare i propri stessi limiti. È un gesto di distruzione, di insulto alla propria cultura, al proprio mondo, che ti serve a passare oltre, ad andare qualcosa oltre il proprio stesso essere, il proprio confine fisico e morale. Quindi catarsi, provocazione e poi francamente c'è un elemento ludico dentro quasi tutto quello che io faccio, per cui per me era anche semplicemente divertente.